クリニックからのお知らせ

2025.09.15

回腸嚢炎の診断と治療 大北嘉基先生

2025年9月8日

演題「回腸嚢炎の診断と治療」

演者:三重大学大学院医学研究科 消化管・小児外科学准教授 大北嘉基 先生

場所: 崎陽軒本店

内容及び補足「

回腸嚢炎は、潰瘍性大腸炎全大腸摘出後の回腸嚢を用いた再建術式において最も患者と主治医を悩ます疾患である。

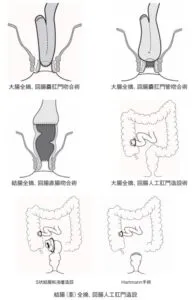

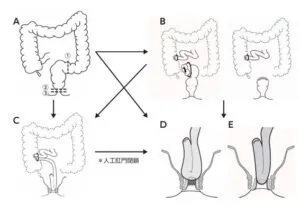

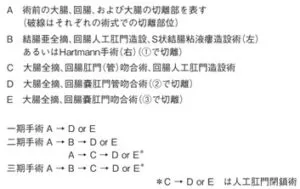

潰瘍性大腸炎に対する主な手術術式は、最終術式として、大腸全摘及び回腸嚢肛門吻合術、または回腸嚢肛門吻合術、大腸全摘及び永久回腸人工肛門造設術、結腸全摘及び回腸特徴吻合術がある。

潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針 令和5年度 改訂版

https://www.jsibd.jp/wp-content/uploads/2024/06/9cc2e731dfaed4f7cae4c923d180551b.pdf

CQ1:慢性回腸嚢炎の定義は何か?

4週間以内の治療で改善するが、その後4週間以上、中止することが困難な、または3-4回/年の再発がある(慢性抗菌薬依存性回腸嚢炎Chronic Antibiotic Dependent Pouchitis:CADP)または、4週間の治療で改善しない(慢性抗菌薬抵抗性回腸嚢炎 Chronic Antibiotics Refractory Pouchitis:CARP)症例を『慢性回腸嚢炎』とする。

CQ5:慢性回腸嚢炎の頻度はどれくらいか?

回腸嚢手術例における慢性回腸嚢炎の発生率は中央値22-240ヶ月のフォロー期間で、3.8%-46.1%と報告されており、慢性回腸嚢炎の平均発生率は15%程度(8372例で慢性回腸嚢炎の発生頻度15.3%)で、回腸嚢炎のうち約半数近くを占める。

潰瘍性大腸炎における回腸嚢炎の発生率は10.0%-67.8%と報告により大きく異なっている。対象とした報告における全症例14627例中、回腸嚢炎の発生頻度は33.3%であった。また、回腸嚢炎の術後5年累積発生率は13.7%-51.5%と報告されている。

急性回腸嚢炎は、慢性回腸嚢炎へと変化することが知られており、慢性回腸嚢炎の発生頻度は時間経過に伴って増加する。

Hataらは慢性回腸嚢炎の累積発生律は2年3.3%、5年7.6%、10年16.6%と報告し(Dig Liver Dis. 2021 Sep;53(9):1128-1135)、Bresteauらは、慢性回腸嚢炎または回腸嚢のクローン病(Crohn’s disease of the pouch)の累積発生率は、2年15.6%、5年35.3%と報告している(Inflamm Bowel Dis,23:1019-1024, 2017.)。

潰瘍性大腸炎及び家族性大腸腺腫症術後の回腸嚢炎発生率のメタアナリス論文では、59論文において潰瘍性大腸炎18117例と家族性大腸腺腫症860例について比較し、潰瘍性大腸炎の回腸嚢炎発生率は32%、家族性大腸腺腫症の回腸嚢炎発生率は6%、回腸性大腸炎の発生率のオッズ比は4.95であり、潰瘍性大腸炎で発生率が高いことが報告されている。また、潰瘍性大腸炎における慢性回腸嚢炎発生率は13%であった。

回腸嚢炎の発生メカニズムと危険因子

回腸嚢炎の原因は未だ不明である。潰瘍性大腸炎と同じ手術術式を行う家族性大腸ポリポーシス(FAP)に対するrestorative proctocolectomyでは、回腸嚢炎発生頻度が5%と明らかに低く、潰瘍性大腸炎の病態が、回腸嚢炎の病態に関連していることが示唆さる。

原因

1.腸内細菌:回腸嚢炎の治療の第一選択は濃く筋役であり、多くの回腸嚢炎が抗菌薬によって軽快することやプロバイオティックに一定の治療効果が認められ卯とする報告があることから、回腸嚢炎の発生には腸内細菌が一定の関与していることは間違いないと考えられる。

特に嫌気性菌のovergrowthが原因とする報告も多い。

大腸全摘・回腸嚢肛門吻合術(ileal pouch anal anastomosis;IPAA)を受けた潰瘍性大腸炎の患者では、同じ手術を受けたFAP患者に比べて、嫌気性菌の硫酸還元菌(SRB)が有意に多く、SRBの関与を示唆する報告もある。細菌は、嫌気性菌といわゆる好気性菌のアンバランスが問題とされている。

便サンプルを用いた16S ribosomal RNAの解析による検証では、Fusobacteriaceae科の最近増加と回腸嚢炎の炎症の増悪が関与しており、その一方で回腸嚢炎患者ではFaecalibacterium科の最近の減少が認められたこと~、抗菌薬を繰り返し使用する、あるいは長期にわたって使用することにより腸内細菌叢が変化することは、回腸嚢を有する患者の長期成績を悪化する可能性があることが報告されている。

2.免疫学的変化

回腸嚢炎は、FAPの術後に比べUC患者の術後に多いこと、腸管外合併症や自己免疫性疾患の併存症例で頻度が高いことなどから、回腸嚢炎の発生には背景にある免疫の異常や全身性の炎症が関与している可能性が高いと考えられている。回腸嚢炎を生じている回腸嚢の粘膜にはCD4+/CD25+制御性TGF-β細胞をはじめとするCD4+T細胞の浸潤が増加していることや、B細胞系列の異常が指摘されている。また、anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies(ANCA)等の自己抗体と慢性回腸炎との関連性が示されており、慢性回腸嚢炎の発生に自己免疫の関与が示唆されている。

発生危険因子:

- 腸管外合併症と自己免疫性疾患

原発性硬化性胆管炎(PSC)、関節炎、壊疽性膿皮症などの腸管合併を有する症例で慢性回腸嚢炎の発生頻度が高いことが複数の研究で報告されている。

22件のメタアナリシス報告では、腸管合併症の併存による慢性回腸嚢炎発生のオッズ比は2.28であり、特にPSCのオッズ比は5.45と高かった。

- 遺伝子

人種間で回腸嚢炎の発生頻度が異なることが報告されている。特にクローン病との関連性が示唆されているNOD2遺伝子に関して、遺伝子多型と慢性回腸嚢炎の相関関係や遺伝子変異と回腸嚢炎の重度との相関関係が示されている。

- 喫煙

喫煙はUCLAに対して保護的に作用することが示されており、UCと共通の発生機序を有する可能性が示唆される回腸嚢炎においても同様の効果が期待される。

200例のUC術後の患者の前向き研究では喫煙は急性回腸嚢炎の発生リスク上昇と相関(オッズ比2.3)したが、慢性回腸嚢炎に対しては予防的な効果が示され(オッズ比0.2)、喫煙の効果は急性回腸嚢炎と慢性回腸嚢炎で異なる可能性が示唆された。

- 原疾患(UC)の炎症の範囲と程度

UCLAの炎症範囲が広く、炎症の程度が高い症例で慢性回腸嚢炎が多いことが複数の研究で報告されている。一方で劇症のUCLA術後には慢性回腸嚢炎は少ないとの報告がある。

- 薬剤

術前の抗TNFα抗体製剤使用は回腸嚢炎の発生のリスク因子であるとの報告があり、抗TNF-α抗体製剤によって腸内細菌叢や免疫学的環境が変化することにより回腸嚢炎が発生する可能性が推測されている。その他にNSAIDsが慢性回腸嚢炎のリスクを高める可能性やプロトンポンプ阻害薬やH2阻害薬が回腸嚢炎のリスクを下げる可能性が示されている。

- 食事

回腸嚢炎患者は果物、脂溶性抗酸化物質、ビタミンA、ビタミンCopenhagenの摂取が少ないとの報告があるが、食生活と慢性回腸嚢炎との関連性には定まった見解はない。

- 肥満

BMIやVisceral far area(VFA)が低いことと慢性回腸嚢炎発生との創刊が示されている一方で、抗BMIと回腸嚢炎との相関を示す報告があるが、定まった見解はない。

症状:

排便回数増加、水様性下痢、漏便、出血(潰瘍性大腸炎に比べ頻度は少ない)、腹痛、全身倦怠感、発熱などである。

術後6ヶ月以上経過した多くの患者では、1日10回未満の泥状~軟便で、①時間以上排便を辛抱でき、夜間のsoiling(汚れ)がみられる。

内視鏡所見:

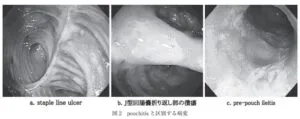

回腸嚢に潰瘍性大腸炎類似のびまん性炎症がみられるもの(びまん性炎症型)と多発性のびらん・潰瘍がみられるもの(潰瘍型)がある。さらにびまん性炎症粘膜を背景に多発性潰瘍が目立つものを混合型と分類している。

潰瘍性大腸炎資料の進展 Pouchitis 日本大腸肛門病会誌 64 834-841 2011.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcoloproctology/64/10/64_10_834/_pdf/-char/ja

診断基準:

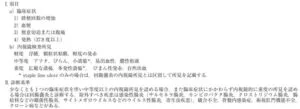

回腸嚢炎診断基準(厚生労働省研究班)

が提示されている。

Pouchitisの管理と予防 平成16年度研究報告書 2005 p45-46

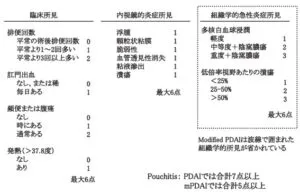

欧米においてはCleveland Clinic~Modified PDAIが提唱されている。

Dis Colon Rectum 46 748-753 2003

PDAI蓮コアシステムで合計7点以上、modified PDAIは合計5点以上を回腸嚢炎とするのにたいし、厚生労働省研究班は、少なくとも一つの臨床症状を伴い、中等度以上の内視鏡検査所見を認める場合とし、臨床症状の有無にかかわらず重度の内視鏡所見を有する場合も回腸嚢炎をしている。

臨床の現場では、典型的症状から回腸嚢炎と診断し、抗生剤の投与を行い、症状が軽快したので内視鏡検査を行わないまま終わる症例が少なくないと思われ、可能な限り内視鏡検査を行って回腸嚢炎の確定診断を行うとともに、内視鏡的寛解を確認する必要がある。

治療:厚生労働省研究班の回腸嚢炎治療指針

- メトロニダゾール(500mg/日)またはシプフロキサシン(400-600mg/日)の二週間投与を行う。効果が不十分の場合には、2剤併用あるいは他の抗生剤を用いてもよい。

欧米の報告では、メトロニダゾールの短期間の使用でも、嘔気、嘔吐、味覚異常、腹部不快感、頭痛、皮膚発疹などの副作用が33~57%発生するとされている。長期間の使用ではこれらの副作用の発生ルツがさらに増加するとともに、末梢神経障害などの副作用が出現することもある。そのため、慢性回腸嚢炎に対しては、メトロニダゾールよりもシプフロキサシンを選択されることが多い。本邦では保険適応外であるが、欧米においてはリファキシミンも慢性回腸嚢炎に対する維持療法で選択されることが多い。

- 抗菌剤治療抵抗例に対しては、可能であれば5-ASA注腸、ステロイド注腸、ベタメタゾン坐薬などを加える。脱水を認める症例では、補液を行う。これらの治療により効果が得られないか、再燃寛解を繰り返す場合は、専門家に相談し治療を進めることが望ましい。

- 免疫調節剤、infliximab、血球成分除去療法が有効な場合がある。

- 治療不応例は、感染性腸炎合併の可能性を再度考慮する。

それ以外の治療

CQ9:慢性回腸嚢炎に対する局所治療は有効か?

治療のオプションの一つであるが明確な有効性は確立されていない。

CQ10慢性回腸嚢炎に対する抗TNF-α抗体製剤(インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリブマブ)は有効か?

有効な症例がある。これからのprospectiveな検討の報告が待たれる。

CQ11:慢性回腸嚢炎に対するウステキヌマブ治療は有効か?

有効な可能性がある。

ベースラインでウステキヌマブを静脈内投与され、その後8週間毎に90mgのウステキヌマブを皮下投与された慢性回腸嚢炎患者のmPDAIはベースラインと16週目と48週目に評価した。22人の患者の寛解は16週目で27.3%、48週目で36.4%であった。

Clinical Gastroenterology and Hepatology 22 2468-2474 2024

https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(24)00438-5/abstract

CQ12:慢性回腸嚢炎に対するベドリズマブ治療は有効か?

有効な可能性がある。

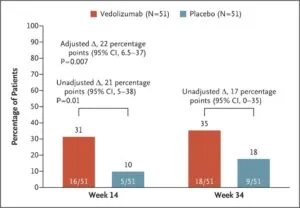

UCに体するIPAA後に慢性回腸嚢炎を発症した成人患者を対象としてベドリズマブ 300mgの静脈内投与を1日目、2週目、6週目、14週目、22週目、30週目に行う群とプラセボを投与する群に1:1の割合で割り付けた。全例に、1~4週目にシプフロキサシンの投与も行った。主要エンドポイントは、14週目の時点でのmPDAIで定義した寛解とした。その他の有効性エンドポイントは、34週目の時点でのmPDAIでの定義した寛解、14週目と34週目の時点でのmPDAIで定義した奏功、14週目と34週目の時点でのmPDAIで定義した寛解等とした。

無作為化された102例のうち、14週目の時点でmPDAIで定義した寛解を達成していた割合は、ベドリズマブ群で31%(51例中16例)、プラセボ群で10%(51例中5例)であった。

NEJM 2023 388 1191-1200

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2208450

CQ13:慢性回腸嚢炎に対するタクロリムス治療(注腸療法を含む)有効か?

有効性は確立されていない。

CQ14:慢性回腸嚢炎に対するトファシチニブは有効か?

少数例の報告のみで有効性は明らかでない。

CQ15:慢性回腸嚢炎に対する血球成分除去療法は有効か?

有効性は確立されていない。

CQ3:慢性回腸嚢炎の鑑別診断は何か?

Cuffitis(筋筒炎)、irritable pouch syndrome、クローン病、CytomegalovirusやClostridioides difficile等の特定の病原体による感染性腸炎、Pelvic sepsis、虚血性回腸嚢炎などである。

Cuffitis:自動吻合器を利用する回腸嚢肛門管吻合術後に発症し、吻合部肛門側に存在するCuff(筋筒)に内視鏡的・組織学的に炎症が確認され、かつ回腸嚢には炎症がないかごく軽度の炎症を認めるもの。残存直腸粘膜での潰瘍性大腸炎の再燃と捉えられている。

irritable pouch syndrome(IPS)は、回腸嚢炎を疑う臨床症状があるにもかかわらず、回腸嚢や輸入脚に内視鏡的・組織学的な炎症所見が認められず、勝つCuffitisも伴っていない病態と定義される。

虚血性回腸嚢炎は、炎症部と非炎症部の間にstaple lineに沿った明瞭な境界線が存在する。比較的まれである。抗菌薬治療が無効であることが多く、慢性回腸嚢炎と診断される可能性がある。

IgG4関連回腸嚢炎は、血清IgG4値の上昇と回腸嚢粘膜への著明なIgG4陽性形質細胞の浸潤を伴う回腸嚢炎として2011年に初めて報告された。臨床像としては、慢性抗菌薬抵抗性回腸嚢炎を呈し、ステロイドが有効であることが多いとされている。

参考文献:厚生労働省炎症性腸管障害に関する調査研究班 「慢性回腸嚢炎に関するコンセンサスステートメント」2023年7月1日

http://www.ibdjapan.org/for_medical/pdf/doc20.pdf

潰瘍性大腸炎治療の新展開 日消誌 2009 106 996-1002

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nisshoshi/106/7/106_7_996/_pdf/-char/ja

潰瘍性大腸炎治療の進展 Pouchitis 日本大腸肛門病会誌 64 834-841 2011.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcoloproctology/64/10/64_10_834/_pdf/-char/ja