クリニックからのお知らせ

2025.10.14

かかりつけ医・サポート医がBPSDにどう挑むか 岩田 淳 先生

2025年10月3日

演題「かかりつけ医・サポート医がBPSDにどう挑むか-ガイドラインと実臨床から考える」

演者:東京都健康長寿医療センター 副院長 認知症未来社会創造センター センター長 岩田 淳 先生

場所: 全国Web配信

内容及び補足「

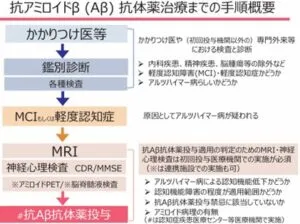

アルツハイマー病の治療薬である抗アミロイドβ抗体治療薬の処方医の70%が脳神経内科医である。

薬の投与までの手順があるためでもあるが、認知症患者のすべてを専門医で対応することは困難であり、かかりつけ医やサポート医の対応が必要である。

厚生労働省 抗アミロイドβ抗体薬治療までの手順概要

https://www.mhlw.go.jp/content/001330346.pdf

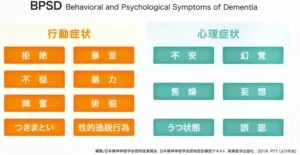

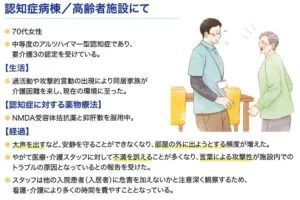

認知症には様々な種類の行動・心理症状(behavioral and psychological symptoms of dementia:BPSD)が出現し、認知症患者の約60~90%に何らかのBPSDが経験されると言われている。BPSDの出現あるいは悪化は、尊厳の低下、介護負担の増加、経済的コストの増加、施設入所の早期化、患者・介護者の生活の質の悪化につながる。

BPSDへの対応には多職種・他機関の連携が必要であり、その中でかかりつけ医や認知症サポート医が果たす役割が大きい。BPSDの管理においては、非薬物療法が第一選択であるが、やむを得ず向精神薬による薬物療法を要する場合があり、かかりつけ医やサポート医が処方を行う際には、必要に応じて、認知症疾患医療センター等の専門医療機関との連携のもとで行われることが望ましい。

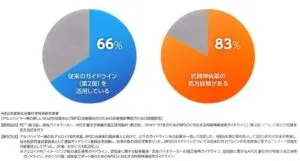

令和6年度厚生省科学特別研究事業によるかかりつけ医200人の調査では、66%が十歳のガイドラインを活用しており、83%が抗精神病薬の処方経験があった。

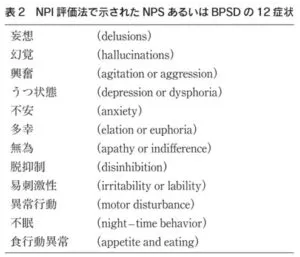

認知症患者にみられる周辺症状はNeuropsychiatric Inventory(NPI)という評価法で判定された12の症状をNeuropsychiatric Symptoms(NPS)あるいは行動的精神的症状behavioral and psychological symptoms of dementia(BPSD)と読んでいる。

Neurology 1977 (5 Supple 6)48 S10-S16

https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.48.5_Suppl_6.10S

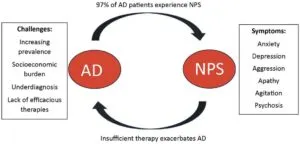

アルツハイマー病(AD)におけるNPSは、患者の最大97%に影響を及ぼし、現在のアルツハイマー患者の推定80%がこれらの症状を経験する。アルツハイマー病関連のNPSには、うつ病、不安、興奮、攻撃性、無関心などがある。

NPSがADによる病態生理学的変化に続発するのか、それとも併存する精神疾患であるのかを鑑別することは多くの場合困難である。さらにADにおけるNPSに対する効果的な薬物介入や非薬物療法の利用可能性は依然として限定している。

Front Neurosci. 2023 Sep 5:17:1263771.

https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2023.1263771/full

総合病院精神医学 2013 年 25 巻 3 号 p. 278-286

アルツハイマー病の周辺症状とその介護負担に影響を与える因子について

DOI https://doi.org/10.11258/jjghp.25.278

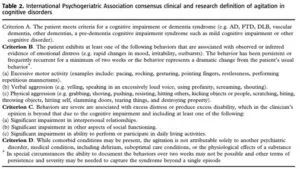

International Psychogeriatric Association(IPA国際老年精神病学会)による認知症のAgitationの定義

基準A。患者は認知障害または認知症症候群の基準を満たしている(例: AD、FTD、DLB、血管性認知症、その他の認知症、軽度認知障害などの認知症前認知障害症候群またはその他の認知障害)。

基準B。患者は、精神的苦痛の観察または推測された証拠に関連する次の行動の少なくとも 1つを示す (例: 気分の急激な変化、過敏性、爆発)。行動が最低 2 週間持続的または頻繁に再発しているか、患者の通常の行動からの劇的な変化を表す*。

(a) 過度の運動活動 (例: ペーシング、揺らす、ジェスチャー、指をさす、落ち着きのなさ、反復的なマナーを実行するなど)。

(b) 言葉による攻撃(例:怒鳴る、過度に大きな声で話す、冒涜的な言葉を使用する、叫ぶ、叫ぶ)。

(c) 身体的攻撃(例:掴む、押す、押す、抵抗する、他人を殴る、物や人を蹴る、引っ掻く、噛む、物を投げる、自分を殴る、ドアをバタンと閉める、物を引き裂く、財産の破壊)。

基準C。行動が重度である場合は、過度の苦痛に関連しているか、過剰な障害を引き起こしており、臨床医の意見では、認知障害によるものを超えており、次の少なくとも 1 つが含まれる。

(a) 対人関係における重大な障害。

(b) 社会的機能の他の側面における重大な障害。

(c) 日常生活活動を遂行または参加する能力の重大な障害。

基準D。併存疾患の存在または可能性、興奮は、別の精神障害、せん妄などの病状、最適ではないケア条件、または物質の生理学的影響のみに起因するものでないもの

International Psychogeriatrics 2024 36(4):1-13

https://www.intpsychogeriatrics.org/article/S1041-6102(24)02931-4/fulltext

2008年1月から2015年6月までのアルツハイマー認知症患者320886例(平均76.4歳、女性64.7%)のうち143160例(44.6%)がAgitationを示した。

認知症の程度が重いほど、Agitationの頻度が多くなった。

Int J Geriatr Psychiatry. 2019 Mar;34(3):420-431

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.5030

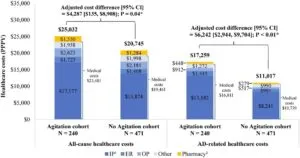

Agitationは認知症患者の約半数で発生し、中等度から重度及び重度の認知症でその頻度は高く、Agitationを経験したアルツハイマー型認知症患者は、経験していない患者と比較して、死亡薬の使用率が高く、全体的な医療費が高くなり、さらに介護者や家族の苦痛と介護者の負担が増大する。

Postgraduate Medicine 2025 137 469-485

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00325481.2025.2517535

2016年1月1日から2020年3月31日までのReliant Medical Groupデータベースを用いてアルツハイマー型認知症に関連するAgitationのある患者とない患者の臨床的特徴、医療費、及び施設入所/死亡率を検討した。

711例の患者のうちAgitationを認めた症例は240例で、認めなかった症例は471例であった。

感染症(55.0%vs43.7%)、うつ病(57.5%vs37.2%)、精神状態の変化(42.9%vs28.2%)土佐があり、治療薬では、抗うつ薬(53.8%vs40.6%)、抗痙攣薬(27.1%vs18.3%)、抗精神病薬(29.6%vs9.6%)、抗不安薬(8.8%vs5.1%)の使用に差があった。

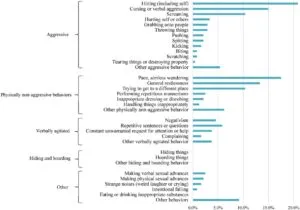

Agitationのみられた240例の患者は研究期間中に1.9±1.2のエピソードを経験した。攻撃的な行動には、殴る20.8%、罵倒または言葉による攻撃15.0%、叫び声10.4%がり、身体的に攻撃的でない行動には、ペーシング/目的のないさまよい17.5%、落ち着きのなさ13.3%、別の場所へ行こうとする10.4%等がみられた。

医療費の総額は、Agitationのみられた症例の医療費が高かった。

死亡お呼死亡及び施設収容転帰の追跡期間の平均値は16.8ヶ月であり、Agitationのみられた症例の法が死亡患者の割合が高く、死亡までの時間も短かった。

J Med Econ. 2024 Jan-Dec;27(1):99-108.

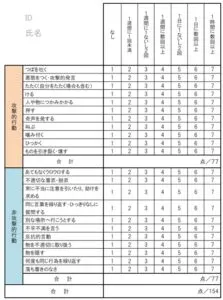

CMAI(Cohen-Mansfield Agitation Inventory)アルツハイマー型認知症に伴うアジテーションの評価尺度は、Cohen-Mansfieldらにより開発された、介護者による評価方法で、攻撃的行動が11項目、肥厚劇的行動が11項目の型22項目から構成されている。一定期間内の具体的な行動障害の出現頻度を7件法により介護者が評価を行う方法である。

国立長寿医療研究センター 認知症せん妄サポートチームのマニュアル2016年度版

https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/DST2016.pdf

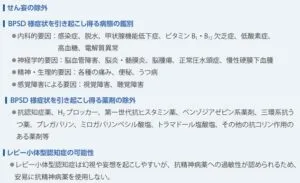

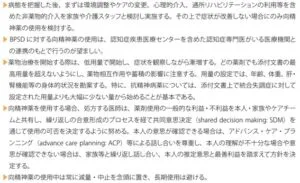

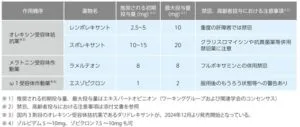

かかりつけ医・認知翔サポート医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)

https://www.mhlw.go.jp/content/001518446.pdf

が令和6年度厚生労働省科学研究費助成金(厚生労働省科学特別研究事業)野本に作成された。

BPSDへの対応の原則として『 ︎緊急性が高く速やかな薬物治療の開始を要するような精神症状が認められた場合には、認知症疾患医療センターを含めた認知症専門医がいる医療機関に紹介する。』こととし、『かかりつけ医・認知症サポート医で対応する場合、以下を考慮し、必要に応じて認知症疾患センターを 含めた認知症専門医と連携することが望ましい。』としている。

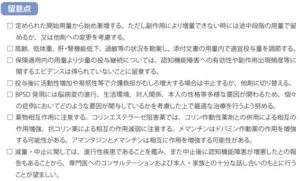

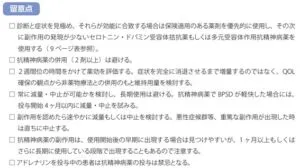

注意点として、以下のものがあげられている。

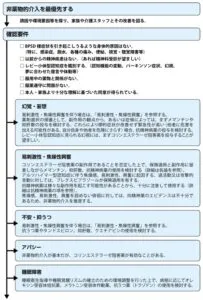

BPSD治療のアルゴリズム

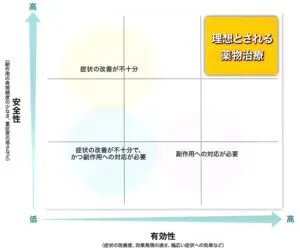

BPSD治療において理想とされる薬物治療は

認知症患者におけるBPSDの合併率は約80%(Neurology 2001 57 839-844)

傾眠や意欲低下などの副作用を最小限にして、症状の改善を目指すことが理想。

抗認知症薬

アルツハイマー型認知症はコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)及びメマンチン、レビー小体型認知症はドネペジルが保険適用を受けている。また、BPSD治療ガイドラインの種類によっては増悪することもあるため、リスクとベネフィットの観点から使用の妥当性を詰めに検討すべきである。

有効性

- アルツハイマー型認知症:コリンエステラーゼ阻害薬は、抑うつ、アパシー、不安、幻覚、妄想、興奮、石下規制等に有効であったとの報告があるが、薬剤間・研究間でばらつきがあり、実臨床では症例毎に効果を評価する必要がある。特に、興奮や易刺激性については、むしろ誘発あるいは増悪させることがしばしばあるので注意を要する。リバスチグミンと不在が食欲低下に有効なことがある。メマンチンは校風、易刺激性、異常行動、妄想等に有効であることがあり、使用を考慮してもよい。

- レビー小体型認知症:ドネペジルは、本邦で行われ得た臨床第Ⅱ相試験において、幻覚及び認知機能の変動の合算スコア及び妄想、幻覚、アパシー、抑うつの合算スコアで有効性が確認されたが、続く臨床第Ⅲ相試験で波、幻覚及び認知機能の変動の合算スコアのベースラインからの改善は認められたもののBPSD全般への効果に関してプラセボとの有意差は認められなかった。しかし、細菌のシステマティック・レビューでは、ドネペジルの、リビー小体型認知症の幻視への有効性が比較的高いエビデンスレベルで示された。レビー小体型認知症では抗精神病薬への薬剤過敏性があることからも、レビー小体型認知症に出現する原子に対してはまずコリンエステラーゼ阻害薬を試みることが推奨される。

副作用

コリンエステラーゼ阻害薬の投与の債には、心伝導障害や不整脈(徐脈、房室ブロック等)、湿疹、虚血性心疾患、消化性潰瘍、肝機能異常、痙攣、脳血管障害、錐体外路症状、食欲不振、嘔気・嘔吐、腹痛、下痢、めまい、CPK上昇、貧血、過活動、易怒性などに注意する。

虚血性心疾患、消化性潰瘍、肝機能異常、脳血管障害、気管支喘息・閉塞性肺疾患、尿路閉塞などの疾患がある場合や既往がある場合、非ステロイド性消炎鎮痛剤投与中の患者には慎重に投与する。塗布剤では、紅斑、掻痒、皮膚炎などの局所症状にも注意する。

メマンチンの投与に際しては、痙攣、精神症状(激越、攻撃性、妄想など)、めまい、転倒、頭痛、肝機能異常、CPK上昇、便秘、食欲不振、血圧上昇、血糖値上昇、浮腫、体重減少などに注意する。痙攣の既往、腎機能障害、重症尿路感染症など尿のpHを上昇させる要因、高度の肝機能障害などがある症例では慎重に投与する。特に高度の腎機能障害(eGFR<30mL/min)がある症例の維持証は1日10mgとする。

その他の留意点を以下に示す。

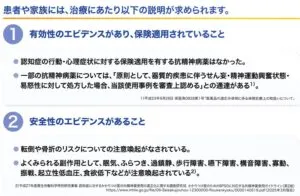

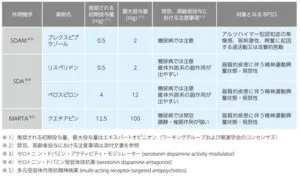

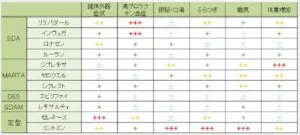

抗精神病薬

BPSDに対して抗精神病薬を使用する際には、薬剤使用の一般的なリスク・ベネフィットを共有し、本人の意向を把握し、MDを通じて使用の可否を決定するように務める。有効性の評価を行い、常に減量・中止が可能かを検討し、長期使用は避ける。

AD型認知症の患者のうち、焦燥感、易刺激性、興奮に起因する過活動または攻撃的言動が診られる患者に対しては、ブレクスピプラゾールが保険適応となる。また、クエチアピン、ハロペリドール、ペロスピロン、リスペリドンに関しては、原則として、器質的疾患に伴うせん妄・精神運動校風状態・易怒性に対して処方した場合、とうがいしよう事例を審査上認めるとの通達がある。この中で、ハロペリドールは錐体外路型副作用が強いことからパーキンソン病、レビー小体型認知症には使用禁忌であることに留意する。

有効性

AD型認知症の患者のうち、焦燥感、易刺激性、興奮に起因する過活動または攻撃的言動が診られる患者に対しては、ブレクスピプラゾールが保険適応となっているため、前項の『BPSDの治療アルゴリズム』に定めた薬剤選択の原則を考慮した上で投与を検討する。なお、他の抗精神病薬との併用時のブレクスピプラゾールの有効性及び安全性は確認されていないので、原則としてそのような併用は行わない。無効であった場合には、リスペリドン、ペロスピロン、食えチアピンの使用を考慮してもよい。

チアプリドは、脳梗塞後遺症に伴う精神興奮・徘徊・せん妄に保険適応があるため、血管性人治療患者における易刺激性・焦燥性興奮に対して使用を考慮してもよい。

睡眠障害に対しては、睡眠薬の甲の記載に従った薬剤選択を行い、それでも改善のない場合はクエチアピンの使用を考慮してもよい。

レビー小体型認知症の幻覚・妄想、易刺激性・焦燥性興奮、不安・抑うつ、睡眠障害に対して、クエチアピンの使用を考慮してもよい。

焦燥感、易刺激性、興奮を認めない徘徊に対しては、抗精神病薬のエビデンスは不十分であるため、非薬物的介入を推奨する。

副作用

抗精神病薬の使用は、死亡・転倒・骨折等のリスクを高める。

重大な副作用として、悪性症候群、遅発性ジスキネジア、麻痺性イレウス、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)、肝機能障害、横紋筋融解症、不整脈、高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、けいれん、無顆粒球症、肺塞栓症、深部静脈血栓症等があるので注意を要する。

その他よく見られる副作用として、眠気、ふらつき、過鎮静、認知機能低下、歩行障害、嚥下障害、誤嚥性肺炎、構音障害、寡動、振戦、起立性低血圧、食欲低下等がある。

その他の留意点を以下に示す。

参:

睡眠導入薬

まず、睡眠衛生指導(朝の日光浴、日中の適度な運動、昼寝は30分以内、カフェイン摂取の制限など)の非薬物的介入を試みる。

有効性

オレキシン受容体拮抗薬は、軽度から中等度のAD型認知症患者の睡眠障害に対して、夜間の睡眠時間の増加や入眠後の各政治観の短縮の効果が報告されており、まず使用を検討する。

メラトニン受容体作動薬は、認知症患者の睡眠障害に対する充分なエビデンスはないが、副作用が少ないため使用を検討してもよい。

ベンゾジアゼピン系及び非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、従来、認知症の睡眠障害に広く処方されているが、ランダム化比較試験が行われておらず、有効性の科学的根拠が不十分であり、勝つ、せん妄、転倒、認知機能低下、身体的・精神的依存などのリスクがあるため、基本的には使用は推奨されない。超短時間作用型の非ベンゾジアゼピン系睡眠薬である、ゾルビデム、ゾピクロン、エスゾピクロンは、比較的副作用が出にくいため使用を考慮してもよいが、やはり転倒などには十分留意する。ベンゾジアゼピン系抗不安薬を睡眠障害に使用することは推奨しない。

なお、レビー小体型認知症のレム期睡眠行動異常症に対しては、抗てんかん薬であるクロナゼパムの使用を考慮してもよい。

副作用

オレキシン受容体拮抗薬及びメラトニン受容体作動薬は、軽度から中等度のADD型認知症患者において、プラセボより有害事象が多いという報告はないが、眠気やふらつきなどが起きることがあるので注意を要する。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、鎮静作用や筋弛緩作用からふらつきやすく、転倒や骨折のリスクが高くなるので、夜間のトイレ等に際しては注意を要する。

留意点

少量投与にとどめ、漫然と長期に投与せず、減量もしくは中止を検討する。

ベンゾジアゼピン系薬剤を使用している場合は、高齢者への副作用を考慮し、可能であれば注意深く漸減するか、オレキシン受容体拮抗薬やメラトニン受容体作動薬への切り替えを検討する。

抑肝散、抑肝散加陳皮半夏

抑肝散は神経症や不眠症に対して保険適応がある。また、AD型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症を含む認知症患者における幻覚、妄想、症状性興奮に対して有効であったとの報告があるが、AD型認知症のみを対象としたメタ解析では有効性が示されておらず、科学的根拠は十分ではない。構成者の興奮症状の場合は副作用の観点から抗精神病薬投与の前に検討することは可能である。抑肝散は2.5g~7.5gで使用される。抑肝散加陳皮半夏は体力が低下し、食欲不振や嘔気、胃の不快感がある場合に使用してもよい。

かかりつけ医・認知翔サポート医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)

https://www.mhlw.go.jp/content/001518446.pdf

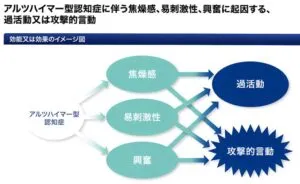

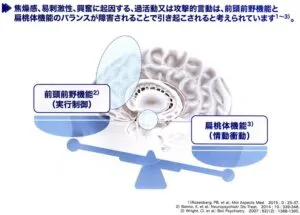

アルツハイマー型認知症における焦燥感、易刺激性、興奮の背景は以下のような状況で顕在化しやすくなると考えられている。

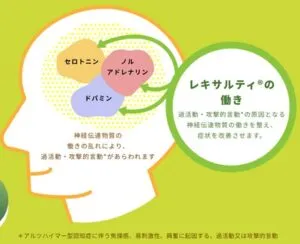

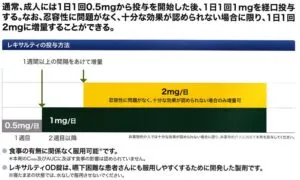

レキサルティがノルアドレナリン、セロトニン、ドパミンの働きを整え、症状を改善させる。

作用機序:ブレクスピプラゾールは、セロトニン5-HT1A受容体部分アゴニスト作用、セロトニン5-HT2A受容体アンタゴニスト作用、ドパミンD2受容体部分アゴニスト作用、アドレナリンα1B受容体アンタゴニスト作用及びアドレナリンα2C受容体アンタゴニスト作用を併せ持つ薬剤である(J Pharmacol Exp Ther.2014 350(3):589-604.)。明確な機序は不明であるが、これらの薬理作用が臨床における有用性に寄与しているものと考えられている。

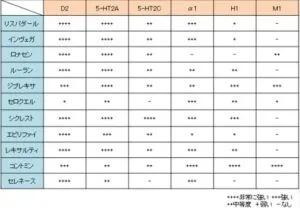

参:他の抗精神病薬との作用比較

https://cocoromi-mental.jp/brexpiprazole/about-brexpiprazole/

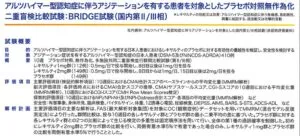

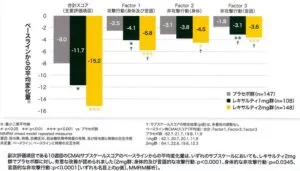

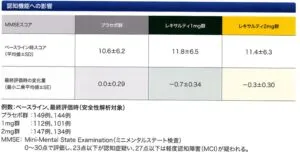

レキサルティの国内第Ⅱ/Ⅲ相(BRIDGE)試験

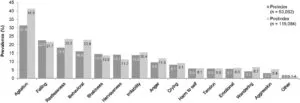

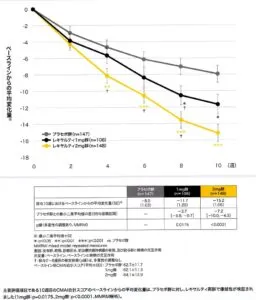

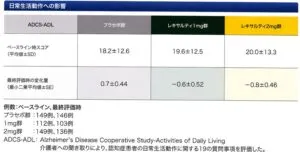

AD型認知症に伴うアジテーションを有する患者410例を対象としたプラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験である。AD型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動または攻撃的言動が2週間以上にわたって継続して、または頻回に確認された患者を登録し、プラセボ群、1mg群、2mg群の投与10週後におけるCMAI合計スコアのベースラインからの変化量をみた。

症例背景

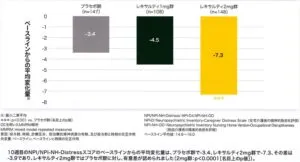

介護者のへの聞き取りによる症状の頻度の評価で、下図のようにプラセボ群に対し、統計学的な有意差を認めた。

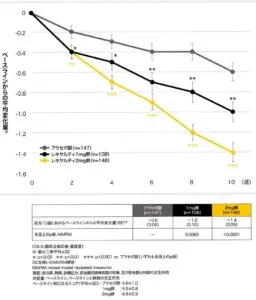

医師による主観的な改善度の評価でも同様に、統計学的な有意差を認めた。

CMAIサブスケールスコア別に見たアジテーション頻度の変化は下図のように、統計学的な有意差を認めた。

介護負担度の変化においては2mgにおいて統計学的な有意差を認めた。

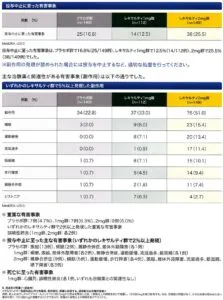

レキサルティの安全性

主な副作用としては以下のものがある。

アカシジア(じっとしていることができない)、体重増加、不眠、頭痛、傾眠、激越(感情や声が激しく高ぶった状態)、浮動性めまい、吐き気、便秘、食欲亢進または不振

副作用は個人差があり、効果があると家族は副作用に気づきにくいので、外来毎に家族に上記副作用の症状が出ていないかを確認することが望ましい

副作用の他の抗精神病薬との比較

https://cocoromi-mental.jp/brexpiprazole/about-brexpiprazole/

投与方法及び容量

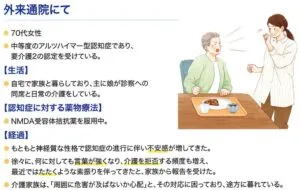

症状イメージ

参考サイト:

BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)

https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf