その他

2025.11.16

腎保護は腎臓のためじゃない 重城健太郎教授

2025年10月14日

演題「腎保護は腎臓のためじゃない」

演者:埼玉医科大学総合医療センター心臓内科教授 重城 健太郎 先生

場所: 聖隷横浜病院 4階 大会議室

内容及び補足「

CKDとは『CKD診療ガイドライン2012』で以下のように定義された。

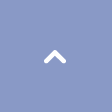

CKDは男女ともに年齢とともに増加していく。

https://jsn.or.jp/guideline/pdf/CKDguide2012.pdf

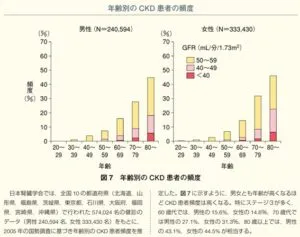

日本人のネフロン数は平均64万個であるのに対して欧米人の数の平均は90万個であり、明らかに低値である。(DOHaD研究2018 7 28-29)

- CDC:Chronic Kidney Disease in the United States 2023

- 日本腎臓学会 CKD診療ガイド2024

参:

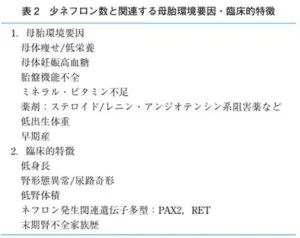

腎臓病の多くは緩徐進行性であり、原疾患の種類にかかわらず罹患者の一部のみが腎不全に至る。近年ヒトのネフロン数に大きな個体差があることが判明し、同じ原疾患や臨床背景であっても腎予後が大きく異なる原因の一つとして、個人の生来備わったネフロン数の違いによる「潜在的な腎予備能の差」の重要性が認識されるようになってきた。つまり、少ネフロン腎では、腎機能が正常範囲にあってもこの腎予備能が低下するため、腎機能障害に対する感受性が高くCKDや腎不全を呈しやすい。少ネフロン数と密接に関連する低習性体重は、高血圧や心血管病の発症とも関連することが報告されている。

日本透析医会誌 2021 36 100-106

https://www.touseki-ikai.or.jp/htm/05_publish/dld_doc_public/36-1/36-1_100.pdf

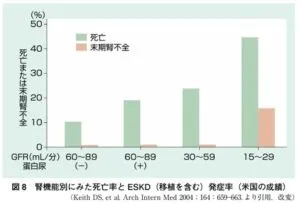

CKD患者は末期腎不全(ESKDの発症)よりも死亡のリスクが高い。軽度の腎機能低下や蛋白尿が心筋梗塞や脳卒中の大きな危険因子であることが欧米のみならず日本でも明らかになった。

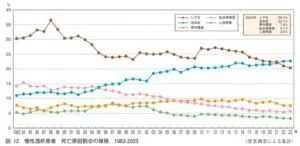

2023年の施設調査票では、38073人の死亡が報告されているが、最も多い死亡原因は感染症が22.7%であり、心不全22.7%、悪性疾患20.4%である。

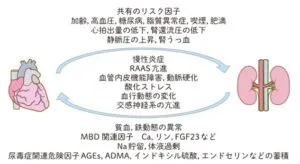

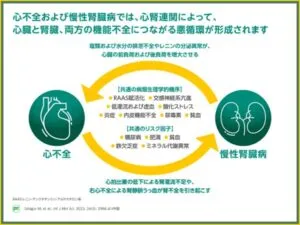

https://docs.jsdt.or.jp/overview/file/2023/pdf/02.pdf

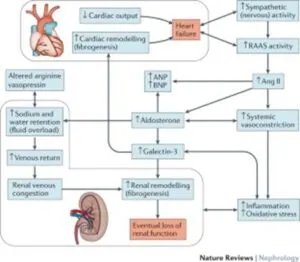

CVDとCKDは多くの重複した病態を伴いながら双方向的に発症することが知られ、心腎連関といった概念が広く認知されるようになった。この病態形成には古典的危険因子である、加齢、高血圧、糖尿病、脂質異常症等や尿毒症関連心血管危険因子である慢性炎症、酸化ストレス、骨・ミネラル代謝異常関連因子など、体液過剰、貧血など複数の因子が関与している。

(Nat Rev Nephrol. 2016 Oct;12(10):610-23.)

CKD診療ガイドライン2024

https://cdn.jsn.or.jp/medic/guideline/pdf/guide/viewer.html?file=1-178_v2.pdf

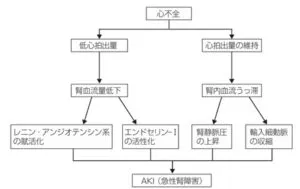

心不全の際には、心臓のポンプ機能障害を代償するために、心臓血管系、神経体液性因子や臓器血流分布が変化する。新拍出量低下に伴う臓器血流分布の変化として、腎臓の血流分布の低下が大きく、心不全が腎機能障害の予後因子である。

急速に心拍数もしくは新拍出量が低下すると、血圧が低下しなくても腎動脈の血流は低下し、糸球体濾過値(GFR)の減少となりうる。GFRが低下すると維持するためにレニン・アンジオテンシン系(RAA系)が活性化され、アンジオテンシンⅡ(AⅡ)の産生が亢進する。この刺激によりプロスタグランジンI2やNO等の血管拡張性物質の産生が亢進する。この結果、一過性に輸入腎動脈の拡張がもたらされるが、同時にAⅡは輸出細動脈を収縮させることで糸球体圧を維持してGFRを維持しようとする自動調節能を持つ。しかし、NSAIDやRAA系阻害薬などが投与されていると、自動調節能のバランスが崩れるとかえってGFR破堤下肢、急性腎機能障害の原因や増悪因子となってしまう。

また、心不全が増悪し、腎機能が慢性的な血管内容量の低下を感知すると、尿細管における再吸収が更新し、Naと水の排泄が抑制されさらに心不全が増悪する。心臓は血管内容量負荷を感知すると、心房性ナトリウム利尿ペプチドを分泌する。すべての患者に左心収縮機能の低下を認めるわけではなく、血管内容量が増え腎静脈圧が上昇する病態が起こると、水分の血管外露出が起こり、間質に浮腫が起こり、尿細管の機能が低下し腎障害が非可逆性となっていく。

日内会誌 2010 99 650-956

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/99/5/99_950/_pdf

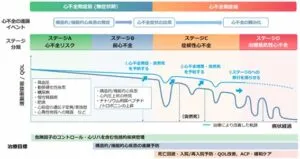

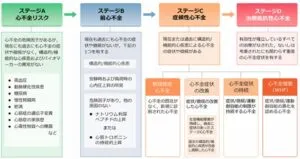

2025年版の心不全診療ガイドラインでは、急性期からの切れ目のない治療の重要性があり、心不全への進展防止や早期治療の介入の重要性を考慮して、心不全リスクの段階のステージAと前心不全のステージBの記載を充実させており、特にステージAに慢性腎臓病(CKD)を加えている。

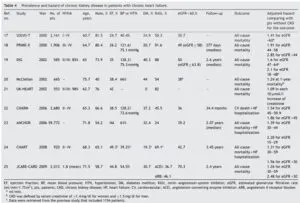

CKDは心不全患者によく見られ、2000年以降に発表された慢性心不全患者の夜ごと特徴を記述した報告をみると、心不全患者の35~70%にCKDが併存しており、CKDの併存疾患は心不全の悪化による入院の増加及び全死因/心血管死と関連していた。中等度から重度のCKDの心不全患者における全死因死亡率のハザード比は、CKDのない患者と比較して1.3~2.9であった。

J Cardiol. 2011 Jan;57(1):8-17.

https://www.journal-of-cardiology.com/action/showPdf?pii=S0914-5087%2810%2900180-2

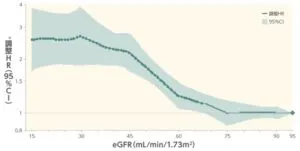

日本人を含む24コホートを対照とした、ベースライン時に心不全歴がない18歳以上の患者105127例のデータを抽出して行ったメタ解析においてeGFR 95 mL/min/1.73m2をreferenceとしたとき、75 mL/min/1.73m2に低下すると心不全のハザード比が増加しはじめ、45 mL/min/1.73m2まで低下すると2を超えることが示されている。

Int J Epidemiol 2013 42 1660-8

https://academic.oup.com/ije/article-abstract/42/6/1660/736113?redirectedFrom=fulltext&login=false

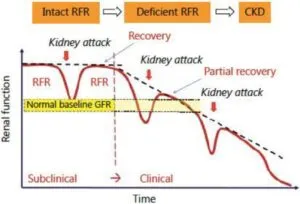

GFRは腎機能の評価として最も使用されているし表であるが、GFRは一個人において一定の値が維持されているわけではなく、様々な生理的・病的負荷によって大きく変化する。GFRが上昇する過剰濾過が起こる代表的な生理的・病的負荷として、高タンパク食・アミノ酸負荷、妊娠、肥満、高血圧、糖尿病、様々な腎疾患、高心拍出量を生じる病態が知られている。GFRの一般的に使用される腎機能マーカーは、ネフロンが50%失われるまで、または腎臓が一つ残存している状態では、正常範囲内の数値にとどまる可能性があるため、腎臓予備能(Renal functional reserve)は腎機能低下を評価するための高感度かつ早期の方法となる可能性がある。

Nephron Clin Pract 2014; 127: 94-100

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25343829/

(Critical Care Clinics 2021 37 399-407)

参:糸球体濾過量(GFR)は腎機能の評価として最も使用されている指標である。しかし、GFRはい個人において一定の値が維持されているわけではなく、様々な生理的・病的負荷によって大きく変化する。GFRを変化させる代表的な生理的・病的負荷として、高たんぱく食・アミノ酸負荷、妊娠、肥満、高血圧、糖尿病、様々な腎疾患、高心拍出量を生じる病態などが知られている。

たんぱく質を含む食事摂取後に一過性にGFRが上昇することはpostprandial hyperfiltrationとして古くから認識されている。

Boschらは、健常者及び様々な腎疾患を合併する患者を対象に70gの経口蛋白負荷を行った。健常者では5例全例で蛋白負荷後2.5時間をピークとした一過性のGFR上昇が生じたが、腎疾患患者では6名中2名のみでGFR上昇が生じることを報告している。

(Am J Med 1983 75 943)

アミノ酸静注負荷においても同様の一過性のGFR上昇が生じること、様々な状態、疾患によりGFR上昇の反応が異なることが報告されている。

負荷に対するGFR上昇の程度は背景疾患により異なることが知られており、特に蛋白質・アミノ酸負荷後に変化したΔGFRはrenal functional reserve(RFR:陣予備能)と呼ばれている。

(J Am Soc Nephrol 2017 28 1023)

一方、生体腎移植ドナーも腎提供後に残腎の糸球体過剰濾過を生じることが知られているが、この状態は腎血漿流量増加により生じた限外濾過の上昇であり、糸球体高血圧を伴わないことから、benign hyperfiltrationとも呼ばれている。

Renal functional reserveが生じる機序

蛋白質・アミノ酸負荷によるGFR上昇の機序は十分に解明されていないが、アミノ酸が代謝された後に生じる窒素廃棄物(尿素、尿さん、アンモニア、リン、硫酸塩など)を腎から効率的に排泄するための生理的反応と理解されている。尿素の一日排泄量は総体液中の尿素プールの2倍以上であり、効率的な尿素排せつのためにはGFR増加と尿の濃縮が重要となる。GFRの上昇は直接的には尿細管糸球体フィードバック(tubuloglomerular feedback:TGF機構の減弱により生じている。)尿細管管腔内でヘンレの太い上行脚を通り緻密斑に到達するNaCl濃度が減弱し、緻密斑でのアデノシン分泌が減少し、輸入細動脈が拡張、糸球体過剰濾過を生じてGFRが上昇する。緻密斑に到達するNaCl濃度の減少はヘンレの太い上行脚でのNaCl再吸収亢進や尿細管内の尿素濃度の上昇による相対的なNaCl濃度減少が原因である。尿素の濃縮(自由水の再吸収)のため髄質の浸透圧勾配の形成・維持のためNa再吸収が亢進していると考えられている。さらに、蛋白質・アミノ酸負荷によるTGFを介したGFR上昇には肝臓でのアミノ酸代謝や尿酸産生亢進、グルカゴンやバゾプレッシンなどのホルモン作用、NOやプロスタグランジンなどのパラクライン作用も必須である。これらのどの作用を阻害しても、RFRは消失するが、その中でもグルカゴンは中心的な働きを担っていると考えられている。グルカゴンは蛋白摂取によって、膵α細胞から分泌されるホルモンである。膵臓を摘出したモデル動物や人では、RFRが消失すること、グルカゴン分泌を阻害するソマトスタチン投与でもRFRが消失すること、グルカゴン分泌を増価させない分岐枝アミノ酸投与では、RFRが生じないことが報告されている。グルカゴンを直接腎動脈に投与してもGFRの上昇は生じないが、軽門脈投与ではGFRの上昇を認める。グルカゴンは肝臓での尿素産生亢進や、陣からの尿素排せつ亢進作用を有しており、相反する意見はあるものの、これがGFR上昇に関与していると考えられている。

(Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2022 319 R690)

腎機能が正常の患者では、RFRは、ベースラインGFRの20~30%である。アミノ酸負荷で得られた結果と比較すると、蛋白負荷で得られた結果のほうがGFR上昇幅は大きい。また、腎機能をCCrで評価した研究では結果が一貫していないが、これは蛋白質負荷による尿細管でのCr排泄亢進が影響していることが推察されている。ベースラインのGFRが食事や初期の糖尿病合併などで予想される値より高値である患者では、RFRが低下している。菜食主義者やヴィーガンではベースラインのGFRが低値であるが、RFRは保たれている。

様々な病態、疾患がRFRに及ぼす影響について検討されている。

腎疾患、妊娠高血圧症行軍を合併しない妊婦を対象とした研究において、妊娠初期、中期、後期と妊娠月齢が進むにつれて、ベースラインのCCrが上昇し、FRFが低下する。蛋白質負荷後のCCrは全妊娠期間で差を認めておらず、妊娠では生理的負荷に対して予備能を使用してベースラインのGFRを上昇させていることが示唆される。

高血圧、腎機能障害を合併しない健常者を対象とした検討で、平均年齢26歳の被験者と比較して、平均年齢70歳の被験者では、ベースラインの腎機能は低下しているが、アミノ酸負荷で評価したRFRは差を認めていない。

肥満高血圧患者(平均BMI32.9)と非肥満高血圧患者(平均BMI22.9)における検討(両群とも降圧薬服用無し、血圧に差なし)では、肥満高血圧ではベースラインのGFRが上昇しており、RFRは低下していた。

タンパク尿を認めていないⅠ型糖尿患者では、ベースラインのGFRとRFRは負の相関を認めていた。RFRが低下している患者とは、予備能を使用してベースライン時点で糸球体過剰濾過にあることが予想される。

ストレス時の最大GFRが低下した際に、予備能を使用してベースラインのGFRを維持しようとしている病態と、ベースラインのGFRは低下するが予備能が維持される病態がある。しかし、この違いを生じさせている機序は不明である。

IgA腎症患者を対象に組織障害の重症度とアミノ酸負荷によるRFRの関係を検討した報告では、組織学的重症度の低い群では健常者とRFRに差を認めないが、組織学的重症度が高い群ではRFRが消失していた。

CKDステージ別にRFRを検討した報告では、G1からG4と腎機能低下が進行するに従いRFRは19→9→5→2ml/min(ベースラインGFRからの変化率19→15.4→8.9→6.7%)と進行性に低下することが報告されている。G1では非CKD患者と比較して有意なRFRの差を認めていないが、G2と早期のステージですでにRFRの低下を認めており、G4まで進行してもRFRが完全に消失している患者は1/4ほどで、多くの患者でRFRは少ないながら残存していた。高尿素窒素血症は、人体にとって有害であり、通常積極的に排泄が行われている。なぜ、高尿素血症にある進行したCKDステージにおいてRFRが残存しているのかは不明である。

待機的心血管手術を行うeGFR≧60ml/min/1.73m2の患者を対象に、術前のRFRと急性腎機能障害(AKI)発生率を検討した報告では、AKIを発症した群では非発症群と比較して有意にRFRが低くなっていた。またRFR<10ml/min/1.73m2の群では、全例AKIを発症していたが、RFRが増加するに従いAKI発症率が低下し、RFR>40mi/min/1.73m2の群ではAKIを発症した患者は存在しなかった。

(Ann Thorac Surg 2018 105 1094)

この研究の参加者を対象に、術後3か月の時点で再度RFRの評価を行うと、周術期のAKI発症有無で述語3か月でのeGFRには差を認めなかったが、RFRは周術期AKI発症群で有意に低下していた。この結果は、AKIを発症し回復したように見えていても不顕性の障害が残っていることを示しているだけではなく、RFRがある状態では、AKIの発症を不顕性にしているのではなく、AKIを生じる障害に対して保護的に働いていることを示唆しているとかんがえられる。

(Nephrology 2010 15 350)

RFR低下と経年的な腎機能低下に関する検討は、正常血圧、CCr>70ml/min、検尿異常を認めない強皮症患者を対象にアミノ酸負荷によるRFRを評価し、その後5年間の腎機能低下を評価した研究がある。アミノ酸負荷によりベースラインのCCrから10%以上上昇したRFR正常群は5年後のeGFR低下が優位に抑制されていた。

(Ann Rheum Dis 2011 70 1963)

CKDが進行するとRFRは低下する。ごく限られた病態ではRFR低下と腎予後の関係が報告されているが、RFR低下が一般CKD患者の腎予後に与える影響については不明である。RFRの機序から考察すると、RFRが低下している状態とは、糸球体過剰濾過を生じることでGFRを維持している状態であり、望ましい状態とは考えにくい。多くのレニン・アンジオテンシン系阻害薬、SGLT2阻害薬の臨床試験が示してきたように、糸球体過剰濾過を解除することで、その後の腎保護効果が期待できる。

CKDの進行とrenal functional reserveの低下 磯部伸介

腎臓内科 16 618-625 2022

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I032521873

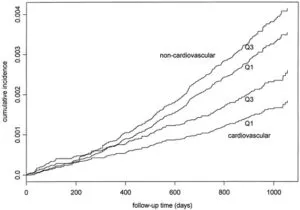

1997年から1998年にかけてオランダの28~75歳までのすべての住民85421例に早朝尿の尿中アルブミン濃度(UAC)を測定し、アンケート調査を行った。がアンケートに回答があった40856例を追跡中央値961日(最大1139日)の間に、原因がわかる516例の死亡が記録された。UCAの増加と死亡率の間には性の用量反応関係が認められた。CV危険因子を調節した後、CV死亡と非CV死亡の両方のリスクが増加し、その増加は非CV死亡率よりもCV死亡率の方が有意に高かった。UCAの2倍の増加はCD死亡率の相対リスクが1.29,非CV死亡率の相対リスクが1.12増加した。つまり、尿アルブミンが高いと死亡リスクが上昇する。

Circulation 2002;106:1777―1782.

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/01.CIR.0000031732.78052.81

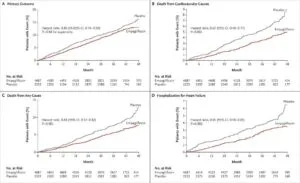

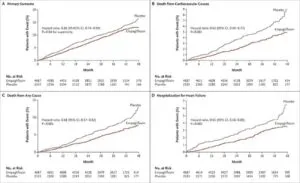

EMPA-Reduced試験は、二重盲検試験でクラスⅡ~Ⅳの心不全を有する、駆出率40%以下の患者3730例を、推奨治療に加えて、エンパグリフロジン10mgを1日1回投与する群とプラセボを投与する群に無策に割り付け追跡中央値16ヶ月間で心血管死または心不全の悪化による入院の主要転帰のイベントは、エンパグリフロジン投与群1863例中361例(19.4%)、プラセボ群1867例中462例(24.7%)に発生した。この効果は、糖尿病の有無にかかわらず認められ、心不全による入院の総数は、エンパグリフロジン群(HR 0.72)の方がプラセボ群(HR 0.78)よりも少なかった。eGFRの年間低下率は、エンパグリフロジン群の方がプラセボ群よりも遅かった。

N Engl J Med 2020;383:1413-1424

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022190

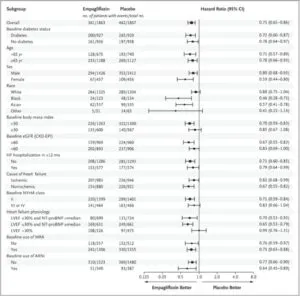

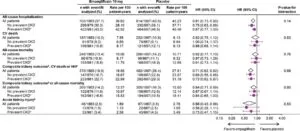

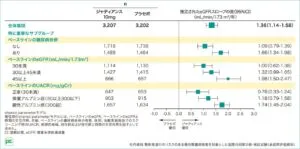

EMPA-Reduced試験でeGFRを<60または≧60ml/min/1.733m2で送別してサブグループ分析を行った。試験に含まれた3730例のうち1978例53%がベースラインでCKDの状態であった。CKDのない患者と比較して、CKD患者は高齢(70歳vs63歳)、心不全の期間が長く(診断からの平均時間6.8年vs5.5年)、糖尿病になる可能性が高く(54%vs45%)、アンジオテンシン変換酵素阻害薬またはアンジオテンシン受容体遮断薬による治療を受ける可能性が低かった(67%vs73%)。

エンパグリフロジンはCKDの有無にかかわらず、初回心血管死または心不全入院までの主要転帰を減少させた。また、CKDの有無にかかわらず、初回及び再発性心不全入院の主要な副次評価項目を減少させた。

参:エンパグリフロジンはeGFRの低下の傾きを1.11(0.23-1.98)ml/min/1.72m2減少させた。CKD患者では年間1.11(0.23-1.98)ml/min/1.72m2、CKDの無い患者では年間2.41(1.49-3.32)ml/min/1.72m2減少させた。

Circulation 2021 143 310-321

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051685

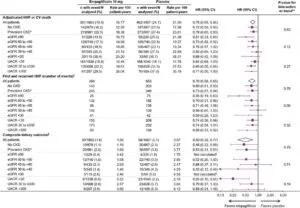

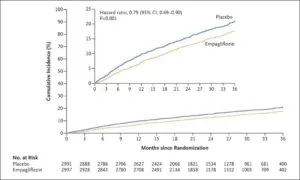

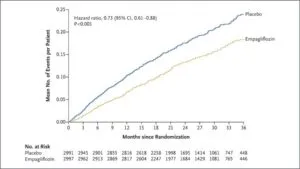

EMPA-Preserved試験は駆出率が保たれた心不全(HFpEF:LVEF>40%)患者5988例(ベースラインのCKD合併3198例、非合併778例)に対してエンパグリフロジン10mgをACEI、ARB、ARNI、β遮断薬、MRA塔が投与されていた患者に追加投与した際の心血管死及び心不全による入院のリスクに対する有効性を検討。

CKD合併の定義:eGFR<60ml/min/1.733m2またはUACR>300mg/g。

HFpEFの全体集団における、心血管死または心不全による入院のプラセボ群に対するエンパグリフロジン群のハザード比は0.79で有意に低下していた。CKD合併でのプラセボ群に対するエンパグリフロジン群のハザード比は0.80,CKD非合併でのプラセボ群に対するエンパグリフロジン群のハザード比は0.75でCKDの合併あるなしにかかわらず有効であった。

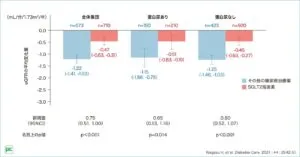

eGFRスロープ(ml/min/1.73m2/年)はCKD合併のエンパグリフロジン群で-0.70±0.15、プラセボ群で-2.13±0.15,CKD非合併でのエンパグリフロジン群で-1.87±0.16、プラセボ群で-3.19±0.15であった。エンパグリフロジン群とプラセボ群の差は、CKD合併レで1.43、CKD非合併で1.31であった。

心不全による入院は、エンパグリフロジン群で259例(8.6%)、プラセボ群で352例(11.8%)に発生した(HR:0.71)。心血管系による死亡は、エンパグリフロジン群で、219例(7.3%)、プラセボ群で244例(8.2%)に発生した(HR:0.91)。

N Engl J Med 2021;385:1451-1461

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107038

EMPEROR-Pooled

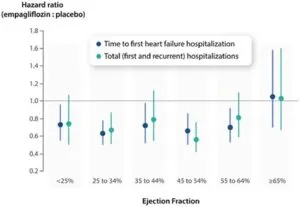

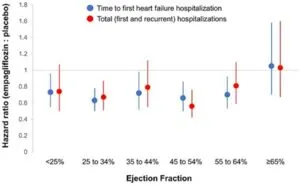

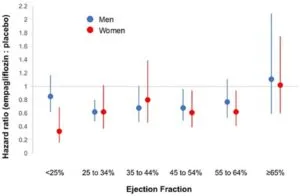

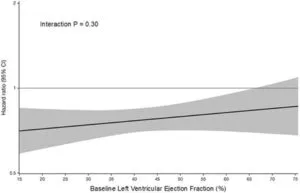

EMPEROR-Reduced試験とEMPEROR-Preserved試験の両方(9718例、エンパグリフロジン群4860例、プラセボ群4858例:EF<25% 999例、25-34% 2230例、35-44% 1272例45-54% 2260例、55-64%2092例、≧65% 865例)についてプール分析を行った。

EFが<25%から<65%の患者においてのHRは下図のように同様に認められた。

6つのEFサブグループにおける心不全入院に対するエンパグリフロジンの効果は下図のごとく、64%以下の群で同様に認められた。

その効果に男女差はみられなかった。

心血管死または心不全による入院までの時間に対するエンパグリフロジンの効果に対するEFの影響は、線形関係を仮定した解析では、主要評価項目、最初の副次評価項目、または心血管死に対する薬物の効果に有意な影響は示されなかったが、EF≧65%の患者ではエンパグリフロジンの効果が減弱していた。

European Heart Journal, Volume 43, Issue 5, 1 February 2022, Pages 416–424

https://academic.oup.com/eurheartj/article/43/5/416/6455932

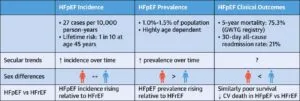

米国における心不全の全体的な発生率は安定しているか減少しているように見えるが、HFpEFの発生率は上昇し続けている。HFpEF入院患者数は2008年の189260人から2018年には495095人に2倍以上に増加している。CHS(心血管健康研究)とMESA(アテローム性動脈硬化症の多民族研究)からのプールされたデータを使用すると、45歳でHFpEFの推定生涯リスクは男女両方で10%以上である。

HFpEFの発生率は男女ともにほぼ同程度であるが、入院に関しては、女性の下図が男性の2倍になっている。これは、HFpEFの発生の生涯リスクは男女同程度であるが、HFpEFの心不全リスクは、女性が2倍(10.7%vs5.8%)であることに反映されている。

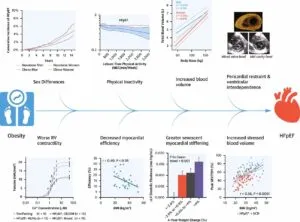

加齢、高血圧、虚血性心疾患はHFpEFとHFrEFの両方の危険因子であるが、肥満、代謝障害、及び運動不足は、HFrEFよりもHFpEFの特異的な素因となるように見える。肥満は身体活動の減少に加え、特に女性におけるHFpEFの主要な危険因子である。心室のリモデリングによる心肥大と肥満における心外膜脂肪の増加による心膜拘束と寝室相互作用をより強くする。非肥満患者と比較して、BMIが増加している患者は、右室サルコメア機能の障害、心筋効率の低下、及びSBV(stressed blood volume)およびSBVとTBV(total blood volume)の比率のより深刻な増加を示し、HFpEFの肥満患者の静脈容量の現象が生じる。加齢にともなく拡張期左室硬化は、体重増加が大きい患者ではより強くでる。

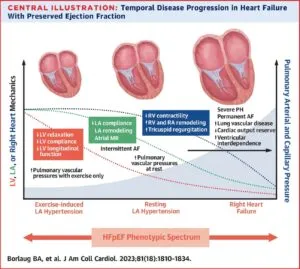

当初、HFpEFは、心臓のリモデリングが比較的少なく、左室力学の軽度の障害が特徴で、運動中にのみ左室充満圧が上昇する。時間の経過とともに、左房の機能の進行性低下とリモデリングが起こり、二次僧帽弁逆流と発作性心房細動の発症につながる。この段階では、安静時の左室充満圧の軽度の上昇が発せする可能性が上昇する。さらに進行すると、左房リモデリング/機能不全、さらに進行し、永続的な心房細動への移行、肺動脈高血圧の悪化、肺血管のリモデリングと血管収縮、右室及び右房の機能障害、より重度の心拍出量障害、及び心膜抑制の増加、進行したHFpEFの所見を伴うようになる。

左房圧の持続的な上昇は、より重度の左房ミオパチーの患者において、肺高血圧症の悪化につながる。HFpEF患者の約80%は肺高血圧があり、これは下流の左房圧上昇の受動的な結果として始まり、多くの患者では、最終的に肺血管疾患(PVD)につながり、肺静脈、毛細血管、小動脈に影響を与える血管リモデリングと血管収縮が生じ、運動能力の悪化、肺うっ血、肺拡散異常、及び死亡率の増加につながる。

PVDの発症は、右房機能障害、二次三尖弁逆流、及び全身性静脈うっ血のリスクが増加する。

HFpEFの治療

HFpEFが診断されたら、併存疾患の管理、薬物、非薬物療法を含むHFpEFの体系的な治療を開始する。

JACC 2023 81(18) 1810-1834

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2023.01.049

SGLT2阻害薬を使用することにより利尿剤の使用を控えたり、増量を抑えたり、やめることもできる。

N Engl J Med 2015;373:2117-2128

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504720

エンパグリフロジン群4687例中490例(10.5%)と、プラセボ群2333例中282例(12.1%)に主要転帰が発生した(HR:0.86)。心血管系の死亡は3.7%対5.9%(HR:0.62)、心不全による入院率は2.7%対4.1%(HR:0.65)、全死因死亡率5.7%対8.3%(HR:0.68)と有意に減少した。

N Engl J Med 2015;373:2117-2128

腎機能のリザーブを減らさない治療:腎リザーブをリバースができるか?

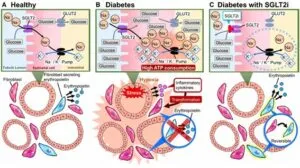

SGLT2はATPを消費するNa/Kポンプと結合している。健常成人では、近位尿細管周囲の線維芽細胞(青色細胞)がエリスロポイエチンを産生する。糖尿病患者では、SGLT2を介したグルコースの取り込みが増加し、その結果、Na/K

ポンプによるATP消費量が増加する。ATPの高い需要を満たすために、近位尿細管上皮細胞の酸素消費量が増加する。コレは、ストレスを受けた近位尿細管上皮細胞による局所的な低酸素症と炎症性サイトカインの放出につながる。炎症性サイトカインは、エリスロポイエチン分泌線維芽細胞からエリスロポイエチン分泌能を欠く筋繊維が細胞への変換を刺激し、局所的な低酸素血症にもかかわらず、エリスロポイエチン分泌が減少する。SGLT2阻害薬は、Na/KポンプによるATP消費を減らし、近位尿細管上皮細胞の代謝ストレスを軽減し、近位尿細管周囲の微小環境における、低酸素症と炎症を改善し、筋繊維芽細胞がエリスロポイエチン分泌線維芽細胞に戻ることを可能にする。

Circulation 2019 139 1985-1987

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038881

EMPA-REG OUTCOME

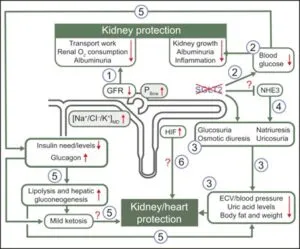

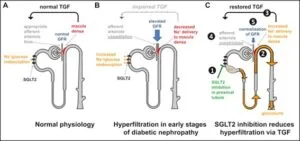

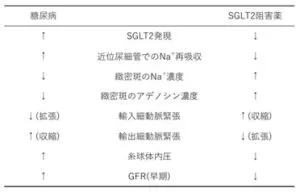

SGLT2阻害薬による腎機能改善のメカニズム

SGLT2阻害は、近位尿細管ナトリウムの再吸収を減少させ、緻密斑へのナトリウム送達を増加させ、尿細管糸球体フィードバックと求心性細動脈血管調節を活性化させる。その結果、腎血流が減少し、糸球体濾過過剰が減少する。SGLT2阻害は、1型糖尿病及び腎濾過過剰の患者の糸球体内圧亢進を大幅に改善する。心房性ナトリウム利尿ペプチドの分泌の減少は、糸球体内圧の低下をもたらす可能性があるが、SGLT2阻害薬との関係は現時点では不明である。

1型糖尿病マウスモデルにおけるSGLT2阻害薬による治療により、糖尿病誘発性のGFRの増加、アルブミン尿の弱毒化、腎肥大の防止と炎症マーカーの減少がもたらされた。糸球体濾過過剰と糸球体内圧を低下させる腎血行動態の変化は、eGFRの長期的な安定化と腎臓転帰の改善をもたらす、アルブミン尿の低下とeGFRの変化を臨床的にもたらす。

臨床試験データのメタアナリシスでは、アルブミン尿の30%減少が末期腎疾患のリスクを24%低下させることを示唆している。

①SGLT2阻害薬は、糖尿病の腎臓における近位尿細管過剰再吸収を弱め、尿細管糸球体フィードバック信号を増加/回復させる。緻密斑での尿細管糸球体信号([Na+/Cl-/K+]MD)およびボーマン嚢の静水圧(P Bow)を増加/回復させる。

②SGLT2阻害薬は、血糖値を下げることにより、腎臓の肥大、アルブミン尿、及び炎症を軽減する。

③SGLT2阻害薬には適度な浸透圧利尿作用、ナトリウム利尿作用、尿酸排泄作用があり、細胞外容積、血圧、血清尿酸値及び体重を低下させ、腎臓系、心血管系の療法に有益な効果をもたらす可能性がある。

④SGLT2阻害薬は近位尿細管のNHE3を阻害し、ナトリウム利尿、GFR、及び血圧に影響を与える。

⑤SGLT2阻害薬は、インスリンレベルと、治療用または内因性インスリンの必要量を低下させ、グルカゴンレベルを増加させる。その結果、脂肪分解と肝臓の糖新生が上昇する。これらの代謝適応は、脂肪組織/体重および低血糖のリスクを低下させ、軽度のケトーシスをもたらし、腎臓系、心血管系の療法に有益な効果をもたらす可能性がある。

⑥SGLT2阻害薬は、腎臓のHIF含有量を高める可能性があり、腎保護効果がある可能性がある。

SGLT2阻害薬は生理学的条件下では、TGFシグナル伝達は糸球体前細動脈緊張の調節によって安定したGFRを維持する。GFRの条件付き増加の場合、糸球体傍装置内の緻密斑は遠位尿細管ナトリウム送達の増加を感知し、それに応じてTGFを介してGFRを調節する。

A 慢性高血糖状態では、近位尿細管でSGLT2を介したナトリウムとグルコースの再吸収の増加により、このフィードバックメカニズムが損なわれる。したがって、GFRの増加にもかかわらず、緻密斑は低下したナトリウム濃度にさらされる。このTGFシグナル伝達の障害は、細動脈緊張の不十分さと腎灌流の増加につながる可能性がある。

B エンパグリフロジン治療によるSGLT2阻害は、近位尿細管のグルコースとナトリウムの再吸収をブロックし、緻密斑へのナトリウム送達の増加につながる。この状態は、細動脈緊張の適切な調節(求心性血管収縮など)を介してTGFを回復させ、その結果、腎血漿の流れと過濾過が減少する。

Am J Med. 2017 Jun;130(6S):S63-S72.

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(17)30460-6/fulltext

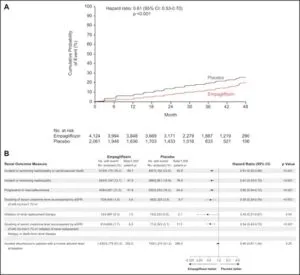

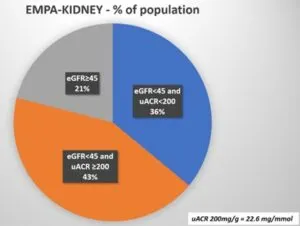

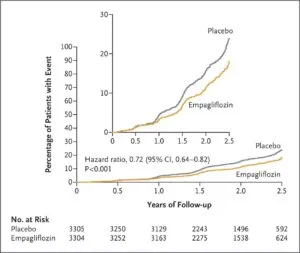

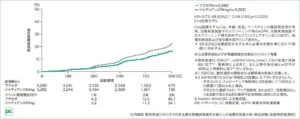

CKDの進行リスクがある患者を対象とした8カ国で6609例の症例を対象にエンパグリフロジン1日1回10mgのエンパグリフロジン群3304例とプラセボ群3305例に割り付けた。

低濾過量で抗尿アルブミン尿であるeGFR<45でuACR≧200の症例が43%をしめていた。

尿中アルブミン/クレアチニン比は早期より改善した。

腎臓病の進行または心血管死の主要転帰は、エンパグリフロジン群の432/3304例(13.1%)の症例で発生したのに対し、プラセボ群の症例では558/3305例(16.9%)でHR:0.72となり、エンパグリフロジンによるリスクの28%減少が示された。

N Engl J Med 2023;388:117-127

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204233

この試験はエンパグリフロジン投与でCKD患者の腎予後が早期に改善したため2年で早期中止となった。

実験試験期間と試験後期間(同意を得られた生存患者4891例74%をさらに二年間観察した)を合計した。主要転帰イベントは、エンパグリフロジン群の865/3304例(26.2%)に対し、プラセボ群は1001/3305例(30.3%)に発生し、HR:0.79であった。合計4年間のエンパグリフロジン投与は主要転帰イベントを改善したという結果であった。

有意差は、介入期間中はしっかり認められていた。

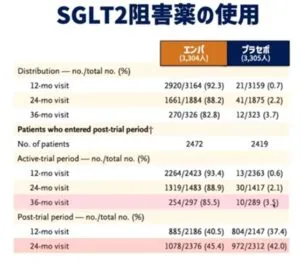

参:上記図で、介入終了後1年間はしっかり改善しているが、2年目以降はやや低下してきている。この試験では、主治医の判断でプラセボ群でもSGLT2阻害薬を追加投与してもよいという条件であり、1年後で0.6%、2年後には2.1%、3年後には3.5%プラセボ群でもSGLT2が使われ、試験終了後には1年後で37.4%、2年後には42.0%使われていることが影響していると考えられる。

N Engl J Med 2025;392:777-787

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2504181

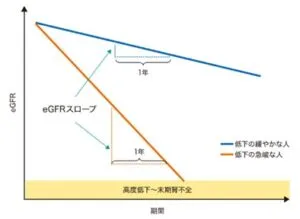

参:eGFRスロープは、過去のeGFRの検査値を元に算出し、eGFRが一年あたりどの程度変化をしたかを示すものである。低下の傾きが小さいほど腎機能低下が緩やかであることを示している(青が緩やかな変化、オレンジが急峻な変化)。

末期腎不全のサロゲートエンドポイントや腎予後予測マーカーとして注目されている。

2~3年程度のeGFRの検査値が得られれば、eGFRスロープにより、腎疾患の進行を予測できる可能性が報告されている。

実際日本人を対象とした疫学調査でも、eGFRスロープの傾きが急峻なほど、心血管イベントリスクが高くなることも報告されている。

eGFRスロープ別の心血管イベントリスク

(BMJ Open 2022 12 e052246

https://bmjopen.bmj.com/content/12/2/e052246)

したがってeGFRスロープを活用して急速な腎機能低下を早期に捉え、速やかに治療介入することで、透析などの腎代替療法の導入時期を遅らせたり、心血管イベントリスクを抑制したりすることが重要である。

eGFRスロープを利用した早期治療介入の重要性のイメージ図

日本の電子カルテを用いて観察コホート研究を行い、eGFR正常値超え/正常値以下、およびeGFRスロープの増加/低下と臨床アウトカムの悪化との関連を検討した研究がある。

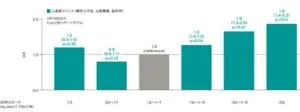

2013年1月1日から2016年12月31日までに患者登録を行い、eGFRを最後に測定された日をindex dateとし、そのeGFR値をindex eGFRとし、eGFR値が3回以上記録されている16歳≧の患者57452例を6つのindex eGFR群(<15、≧15~<30、≧30~<60、≧60~<90:基準群、≧90~<120、≧120~≦200)、および線形混合モデルを使用して算出された6つのeGFRスロープ群(eGFRスロープ≦-5、>-5~≦-3、>-3~≦-1、>-1~≦1:基準群、>1~≦3,>3)に層別化した。

eGFRの減少が最も大きい群は、基準群と比較してHRは、心血管死2.6、全死亡2.8、全入院1.8,心血管イベント1.8とリスクの増加を認めたが腎イベントではHR1.5で有意な相関は認められなかった。

(BMJ Open. 2022 Feb 23;12(2):e052246.

https://bmjopen.bmj.com/content/12/2/e052246)

https://pro.boehringer-ingelheim.com/jp/medical/metabolic/lecture-records-ckd-medical-webinar

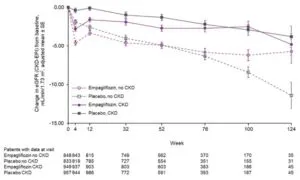

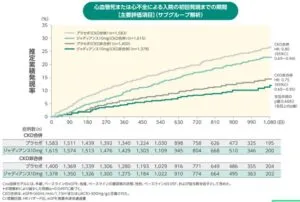

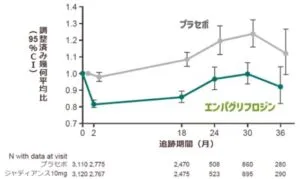

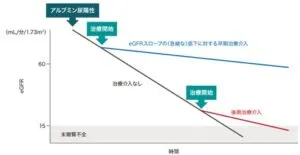

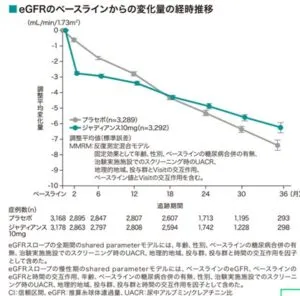

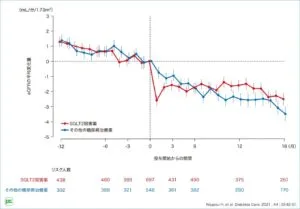

SGLT2阻害薬の使用開始時に一時的なeGFRの低下がみられinitial dipと呼ばれている。下図のようにeGFRの値が改善するまでに18ヶ月ほどかかっている。

参:この機序として以下のことが考えられている。

糖尿病では腎臓の近位尿細管のSGLT2の発現が増加している。

ナトリウムの再吸収が増加することとで、緻密斑に達するナトリウムが減少する。→Na+/K+-ATPaseによるATPからADPへの変換が減少し、アデノシンの産生が減少する→アデノシンは輸入細動脈のA1受容体に作用し細動脈収縮を促すが、アデノシンの酸性低下により輸入細動脈が相対的に拡張する→RAAけが活性化しており、輸出細動脈が収縮する→糸球体内圧が上昇し、糸球体過剰濾過となる。

SGLT2阻害薬は緻密斑へ到達するナトリウム量を正常化する。→アデノシンの産生が増加し、輸入細動脈が収縮し、糸球体内圧が低下し、糸球体過剰濾過が是正される(尿細管糸球体フィードバックの正常化=腎保護)

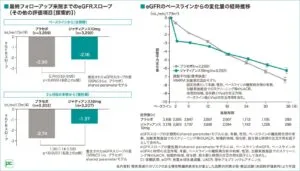

参:EMPA-KIDNEY試験:腎疾患の進行リスクのあるCKD患者を対象にエンパグリフロジン10mgを投与した場合の腎疾患進行または新結果枝の初回発現までの期間におけるプラセボに対する優越性の検証と安全性の検討

主要評価項目の腎疾患進行または心血管死の初回発現リスクは27%減少した。

ベースラインからの最終フォローアップ来院までの全期間の解析で、プラセボ群と比較し、エンパグリフロジン群ではeGFRスロープの傾きを穏やかにしていることが示された。

投与初期のeGFRの急性変化が生じやすい期間を除外した、2ヶ月目の来院から最終フォローアップ来院までの慢性期の解析においても、プラセボ群と比べ、エンパグリフロジン群ではeGFRスロープの傾きを緩やかにしていることが示されている。

ベースラインのUACR別のサブグループ解析において、慢性期において、推定されたeGFRスロープの差は、正常群では0.78,微量アルブミン尿群では1.18,顕性アルブミン尿群では1.74であった。そのため、エンパグリフロジン群はUACR値によらず、プラセボ群に対して、eGFRスロープの傾きを緩やかにすることが示されており、アルブミン尿が多いほど、その効果が強いことが示された。

日本人CKD患者の大規模なレジストリーであるJapan Chronic Kidney Disease Database(J-CKD-DB)を用いた、SGLT2阻害薬の腎保護効果を検討した研究においても投与開始前からのeGFRの変化量の推移は下図のようになった。

投与開始後のeGFRスロープはSGLT2阻害薬群で-0.47ml/min/1.73m2、その他の糖尿病治療群で-1.22 ml/min/1.73m2であり、SGLT2阻害薬群でeGFRスロープの低下が有意に抑制された。この変化は尿蛋白の有無にかかわらず認められた。

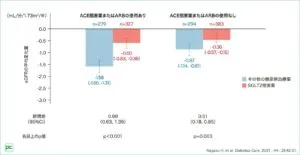

アンジオテンシン変換酵素阻害薬またはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の使用の有無にかかわらず、SGLT2阻害薬はその他の糖尿病利用薬に比べeGFRスロープの低下を有意に抑制した。

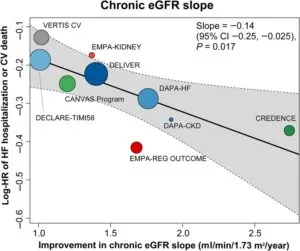

90413例の参加者を対象とした13件の試験をメタアナリシスした結果では、SGLT2阻害薬は心不全入院または心血管死の複合エンドポイントを低下させた(HR:0.77)。eGFRスロープが1ml / min / 1.73 m2改善すると14%減少した。

Diabetes Obes Metab. 2023 Sep;25(9):2505-2513.

https://dom-pubs.pericles-prod.literatumonline.com/doi/10.1111/dom.15122