川村所長の勉強会参加記録

2014.05.08

変わりつつある糖尿病の疾患概念 北村忠弘教授

2014年2月5日 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

演題「変わりつつある糖尿病の疾患概念と、それに応じた治療戦略」

演者:群馬大学生体調節研究所教授 北村忠弘先生

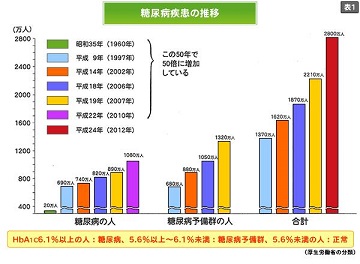

内容と補足「糖尿病及びその疑い患者は1980年代には日本人の100人に一人ぐらいの割合であったが、2010年には6人に一人となっている。1960年からの50年間で50倍にもなっている。1980年と2010年の比較では38倍である。これだけ急増した疾患は人類史上他にはない。

糖尿病の原因としては肝臓、筋肉、脂肪組織におけるインスリン抵抗性と、唯一のインスリン低下作用を持つインスリンを分泌するβ細胞障害、血糖上昇作用を有するグルカゴンを分泌するα細胞障害がある。

2003年に行われたヒトゲノムワイド解析の結果わかったことは、糖尿病感受性遺伝子と考えられるものが100個以上存在するが、その8割以上が膵ラ氏島関連遺伝子であり、最近話題になっているインスリン抵抗性関するものがかなり少ないことである。

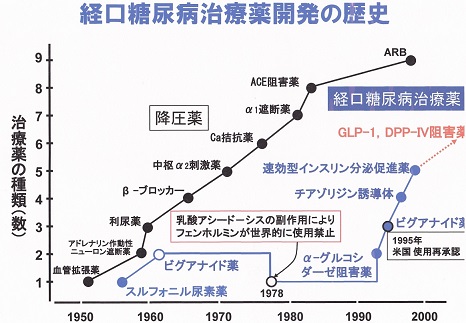

研修医になりたての頃はインスリンの治療薬としてはSU薬とビグアナイドのみであり、乳酸アシドーシスの副作用のためビグアナイドはほとんど使用されておらず、SU薬療法家インスリン治療のみであった。

その後、1995年ごろからαGIやチアゾリジン誘導体などの開発が進み治療薬に幅ができてきた。その後GLP-1受容体作動薬や、DPP-Ⅳ阻害薬の開発は糖尿病の治療を一変さ、すでに糖尿病内服薬としては半分以上のシェアを確保している。その上、近々SGLT2(sodium-dependent glucose transporter2)が6種類12社から発売される予定で、治療法の幅が広がってきたが、一般開業医にとっては、治療選択で悩むこととなりそうだ。

(使用された図はSGLTの記載もあり上記図とは異なる)

特にGLP-1受容体作動薬や、DPP-Ⅳ阻害薬の開発はインスリン分泌増加だけでなく、今まで糖尿病治療としては脚光を浴びなかったグルカゴンにも作用して、予想以上の効果が認められるようになってきている。

グルカゴンの糖尿病における役割が徐々にわかってきており、今までの糖尿病の治療戦略が一変しそうなところまで来ている。

Roger H. UngerとAlan D. Cherringtonが2012年に以下のように述べている。

1921年インスリンが発見され、IDDM患者に投与することにより速やかな血糖値の改善と患者予後の改善が見られ、糖尿病の病態は、インスリンが中心であるというinsulinocentric説が中心であった。1923年にグルカゴンが発見されたが、糖尿病における役割はほとんど注目されてこなかった。そういった中で、一部の学者が1975年に両方のホルモンが影響しているというBi-hormonal説を提唱されたが、注目されなかった。しかし、2010年においいくつかの実験結果が報告され、2011年にはGlucagonocentric説が唱えられるようになった。

Aidan S. Honcockらは、通常マウス(control)とα-cell transcription factor欠損マウス(Arx)の二群に 糖尿病マウスを作製する際によく用いられる薬剤streptozotocin(STZ)を投与して、血糖値の変化を見てみた。元の画質が悪くて拡大できないが下図のように、controlは徐々に血糖値が上昇してくるが、Arxは血糖値の上昇がみられなかった。

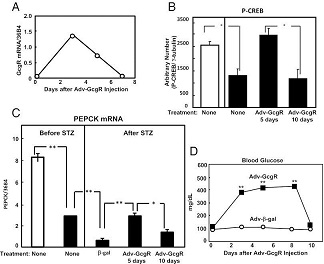

Lee Yらはα細胞欠損マウスではなく、グルカゴン受容体欠損マウス(Gcgr-)を作製して同様の実験を試みている。

下図のCのように、Gcgr-ではSTZを投与しても血糖値の上昇を認めなかった。

さらにLee YらはこのGcgr-にグルカゴン受容体の遺伝子を挿入するためにアデノウイルスルを感染させて、遺伝子の導入を試みている。下図DのようにAdv-GcrR感染群は血糖値の上昇がみられ、ウイルス感染の効果が持続している8日目までは高血糖は持続していたが、その後速やかにcontrolと同じ血糖値にまで低下している。

これらの実験から見えてくることは、今までの常識とは異なり、インスリンが分泌されなくなっても、食事をしていないときの血糖値の上昇はほとんどなく、グルカゴンの効果がみられる状況下においては血糖値の上昇があるが、グルカゴンの効果が出せない状況下においては、血糖値の上昇は見られないということである。

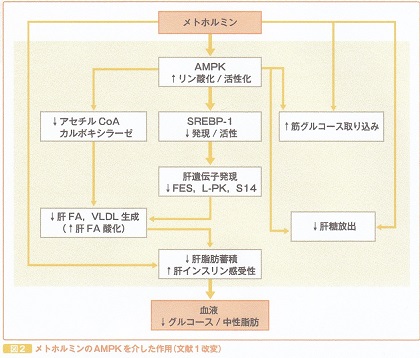

これらのことがわかってくると、メトホルミンの血糖降下作用がよりわかることになった。

以前においては、メトホルミンの血糖降下作用は、ATP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)を活性化して肝臓の糖放出の抑制と筋肉のグルコース取り込みの更新によると考えられてきた。

しかし、AMPKノックアウトマウスでも血糖降下作用が認められるので、それ以外の作用が存在することが想定されていた。

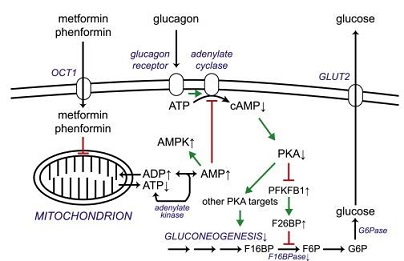

2013年にRussell A. Millerらによりグルカゴンがグルカゴン受容体を刺激してATPをcAMPに変換し、このcAMPがPKA介して、肝臓における糖新生を行っている系を抑制することにより、血糖値を低下させているということが判明した。

こういったことが最近までわからなかったのは実はグルカゴンの測定がいい加減であるからなのです。その理由は下記のようなものが考えられている。

① グルカゴン分泌細胞数が少ないこと(膵ラ氏島の細胞のうちβ細胞が約80%、α細胞が約10%)

② グルカゴンの分解が早く不安定

③ グルカゴン分泌細胞であるα細胞の良い培養細胞株がないこと

④ グルカゴン測定系が信頼できない

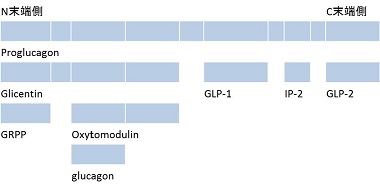

グルカゴンはプログルカゴンからプロセッシングを受けて小さくなってくるのですが、それ以外の切れ方によりいろいろな物質ができてくるので、グルカゴンのみを測定方法が今までなかったのです。アミノ酸配列をもとにプログルカゴンから作られるものを並べてみると下のようになります。

今までは複数のペプチドが混ざって測定されていたので、より良い測定キットの開発が望まれる。

GLP:glucagon-like peptide、IP:insulinotropic polypeptide

Nature Reviews Endocrinologyで「The role of FOXO1 in β-cell failure and type 2 diabetes mellitus」というタイトルのReviewを書いた。要点を上げると以下のようになる。

① 膵臓のα、β細胞には可塑性があること

② β細胞の脱分極(β細胞の疲弊)とα細胞への再分化が起こること

③ α細胞からもGLP-1が分泌されていること

④ 腸管細胞からβ細胞を作製できること(膵臓の細胞は腸管細胞と起源が同じ)

⑤ 肝臓と脂肪組織から分泌されるBetatropinがβ細胞を増やすこと(インスリン抵抗性下でのβ細胞の代償性過形成のメカニズム)

⑥ グルカゴンは脳で作用すると肝臓の糖産生を抑制すること(グルカゴンの食後30-60分後に血糖値を下げる作用:高脂肪食ラットでは低下しているので食後の高血糖をきたす)