呼吸器系

2019.07.18

疫学的な視点から考える百日咳 神谷 元 先生

2019年7月17日

演題「疫学的な視点から考える百日咳とその対策」

演者: 国立感染症研究所感染症疫学センター第一室主任研究官 神谷元先生

場所:横浜市健康福祉総合センター

内容及び補足「

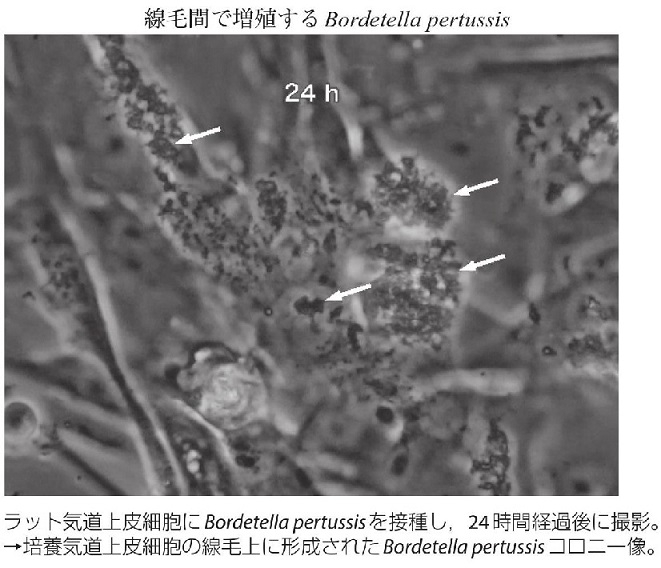

百日咳:Bordetella pertussisによっておこる急性の気道感染症。

http://jja-contents.wdc-jp.com/pdf/JJA65/65-3/65-3_163-171.pdf

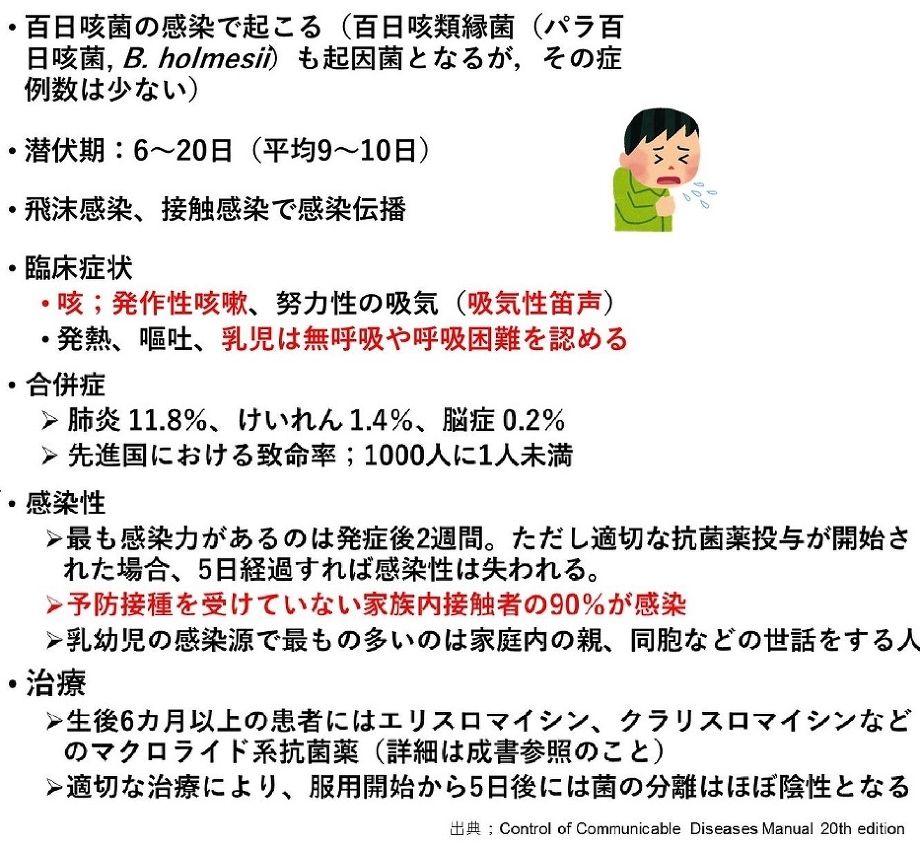

臨床的特徴:潜伏期間は通常5~10日(最大3週間程度)であり、風邪様症状で始まるが、次第に咳が著しくなり、百日咳特有の咳が出始める。乳児(特に新生児や乳児早期)ではまれに咳が先行しない場合がある。飛沫感染や接触感染である。

典型的な臨床像は、顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性に咳き込み(スタッカート)、最後にヒューと音を立てて息を吸う発作(ウープ)となる。呕吐や無呼吸発作(チアノーゼの有無は都はない)を伴うことがある。

血液所見としては、白血球数増多が認められることがある。乳児では重症になり、肺炎、脳炎を合併し、稀に致死的となることある。ワクチン接種の小児や成人では典型的な症状がみられず、持続する咳が初見としれみられることも多い。

潜伏期:百日咳菌と接触してから、症状が出るまでの期間 5~10日(最大3週間程度)

カタル期:鼻水や鼻詰まりが1-2週間持続、微熱が出ることがある。

痙咳期:百日咳毒素によって声門が攣縮し発作性の咳が出る期間2~6週間持続。一見元気で正常に見える子供が、些細な刺激で突然不穏な状態になり、親を強くつかみ、息も好かずに機関銃のように途切れなく連続した咳をする。舌を最大限に突出し、眼からは涙が出て、顔は紫色になる事もある。咳き込んで嘔吐することもある。咳が止まると、息を吸い込むときにのどから「ひー」という音が出る(Whoop)。成人の場合には、一般的に小児に比べて症状が軽い。

回復期:2週間以上かけて咳がおさまってくる期間。

1992~1994年の米国の調査で致命率は、全年齢児で0.2%、6か月未満児で0.6%とされている。

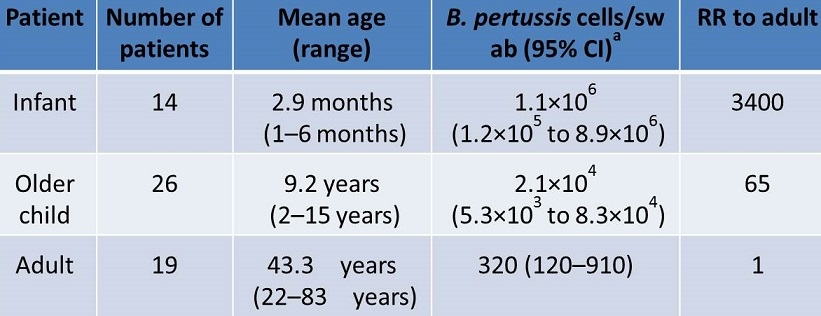

B. pertussis DNA loads in nasopharyngeal swabs (NPS) を検討してみると、成人の量を1とすると高齢小児では65倍、乳幼児では3400倍という差があり、症状の程度に差が出ていると考えられる。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-0691.2010.03255.x

百日咳毒素:

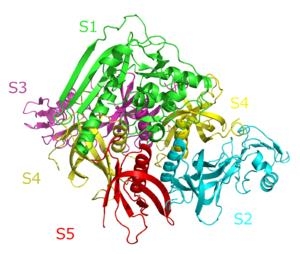

百日咳毒素はS1、S2、S3、S4(2分子)、S5の5種類合計6分子のサブユニットからなる。S1サブユニットには、この毒素の本質であるADPリボース転位酵素活性が存在し、残りのサブユニットは標的細胞への結合をになう。S1サブユニットをAプロトマー、残りのサブユニットをBオリゴマーと呼ぶ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%97%A5%E5%92%B3%E6%AF%92%E7%B4%A0

百日咳毒素は、Bオリゴマーを介して標的細胞に結合した後、エンドサイトーシスで細胞内に取り込まれ、逆行小胞体輸送により、ゴルジ装置から小胞体にまで到着する。その後、小胞体でATPと結合することによりAプロトマーとBオリゴマーが分離するとともに、Aプロトマー内のジスルフィド結合が解離して、最終的に活性化した毒素が細胞内に侵入する。そして3量体のG蛋白質のaiサブユニット(Gia)のC末端側から4番目の4ステインをADPリボース化する。ADPリボース化されたGiaは本来の役割である膜受容体GPCRとの共役関係を失い、細胞内情報伝達が遮断される。

百日咳毒素の生理活性としては、リンパ球の増加、低血糖、ヒスタミン感受性亢進、百日咳菌の気管上皮への付着などがある。

届出基準:医師保上記臨床的特徴を有するものを診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、かつ届のための必要な検査所見により、百日咳患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届け出を7日以内に行わなければならない。ただし、検査確定例と接触があり、上記臨床的特徴を有するものについては、必ずしも検査所見を必要としない。

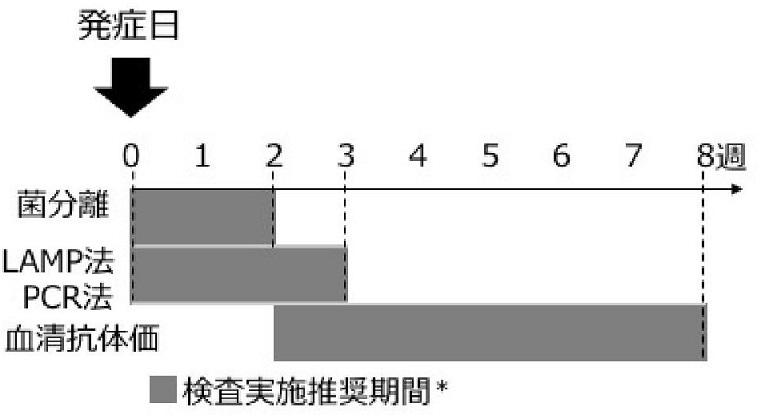

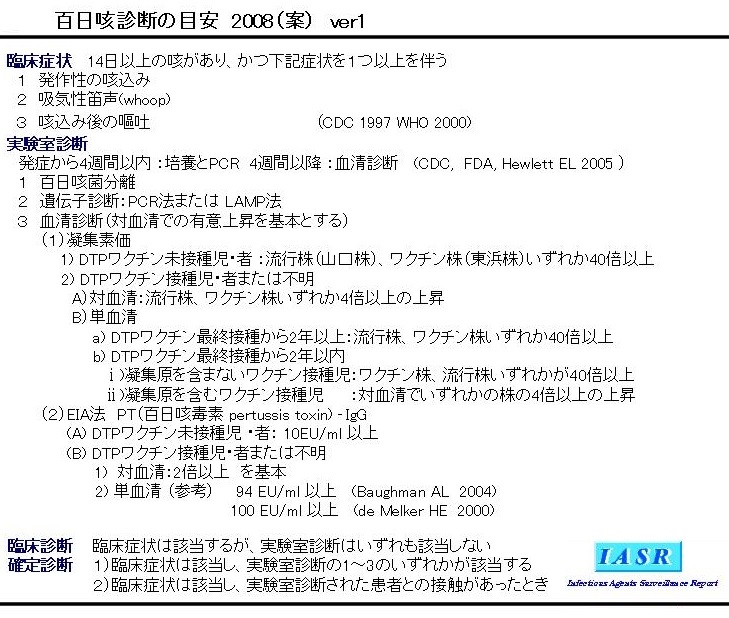

検査方法:1. 分離・同定による病原体の検出、2. 検体からの病原体遺伝子の検出(LAMP法、PCR法のいずれかを確認し、明記する。)、3. 抗体の検出:単一血清での抗体価の高値(抗PT-IgG抗体、並びに百日咳菌IgM・IgA抗体の2種類のみ)、ペア血清での抗体価の有意上昇(1回目10 EU/mL未満で、2週間以上あけた2回目で10 EU/mL以上 1回目10 EU/mL以上かつ100 EU/mL未満で2週間以上あけた2回目の抗体価が2倍以上の上昇)

PCR法は、百日咳以外のパラ百日咳菌等の類縁菌による感染症の可能性がある。

抗PT-IgG抗体(百日咳抗体EIA)はワクチン接種後の小児、ワクチン歴不明な場合や成人は、単血清で判断できないことが多く、ペア血清が必要となる。しかし、単血清しか採取できなかった場合、国内外の知見から、100 EU/mL以上であれば、ほぼ「急性感染」を確定できるであろうとされている。よって、単血清を用いた診断をする場合、100 EU/mL以上を抗体価の高値とみなす(検体が咳発症後2週間以上経過した後に採取されたもの)。

抗百日咳菌IgM‐IgA抗体(ノバグノスト)は新しく開発された検査方法で、エビデンスが少なく、検査実施の適切なタイミングも含め検査基準について検討中である。

感染症法に基づく医師届出ガイドライン(初版) 百日咳 平成30年4月25日

日本における疫学:

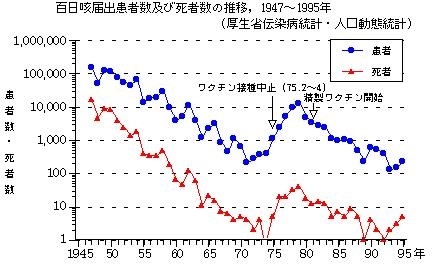

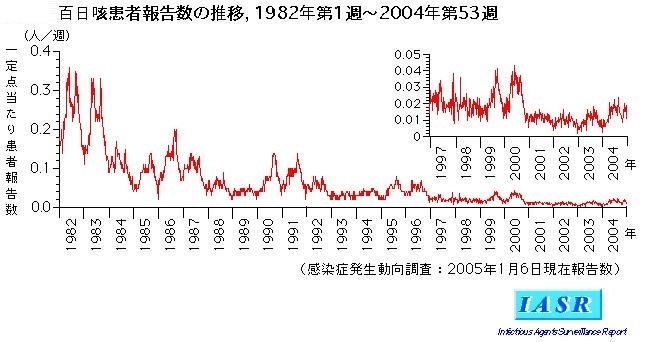

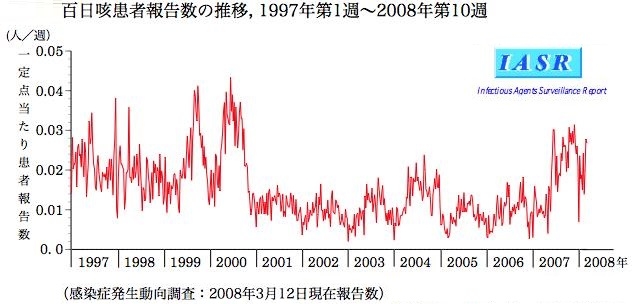

日本における百日咳は、約4年ごとの流行を繰り返しながら、その患者数と死者数は1974年、75年のワクチン接種死亡事故まで急速に減少した。1975年のワクチン接種一時中止とその後のワクチン接種率の低下によって1976~81年に全国的な百日咳の流行が起こった。

1981年に無毒化したPT(百日咳毒素)とFHA(線維状赤血球凝集素)抗原が主成分で副反応を軽減した改良百日咳ワクチン(Acellular Pertussis Vaccine)の接種が開始され、ワクチン接種率が向上した児によりその届出患者数は再び減少した。

しかし1975年以降の百日咳ワクチンの集団接種の投与開始年齢は2歳であったが、1988年12月から生後3か月から摂取開始とした。1994年に予防接種法が改正され沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DaPTワクチン)の予防接種は強制の集団接種から勧奨の個別接種に変更され、標準的な接種年齢は生後3か月から12か月となった。

その後は徐々に減少しながら約4年ごとに増加するパターンを示していた。

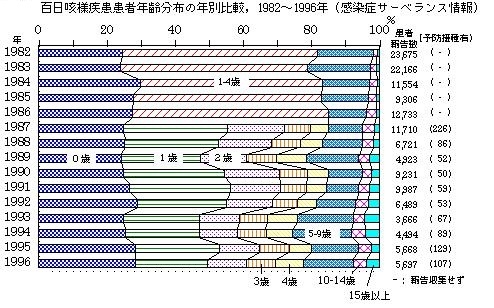

感染症サーベイスライン情報の年間患者報告数は、伝染病予防法に基づく届出患者数の約20倍も多く、全国に換算すると現在でも年間数万例の患者が発生していると推定される。発症患者の多くは乳幼児であり、1歳以下の年齢群が半数を占め、その比率は患者発生数が比較的多い年に高くなる傾向があり、近年、10歳以上の比率が若干増加する傾向がみられた。

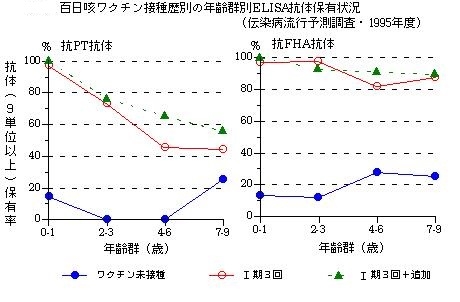

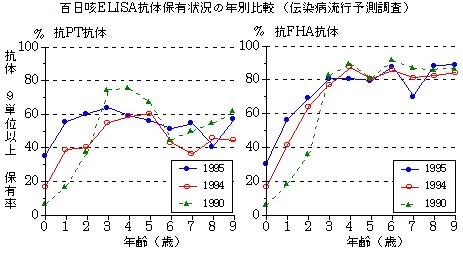

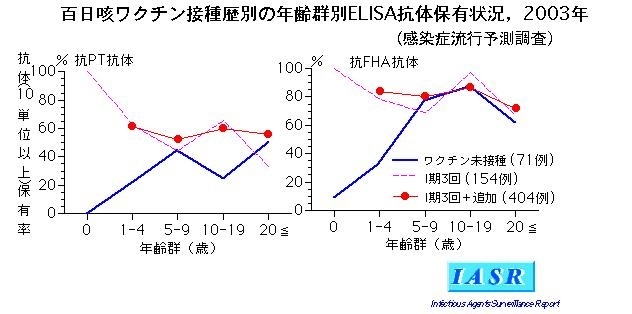

百日咳の防御抗原(PT及びFHA)に対する一般健康者血清中のELISAッく雄対保有状況は、核燃群ともにワクチン接種者が未接種者に比較して有意に高い保有率を示した。

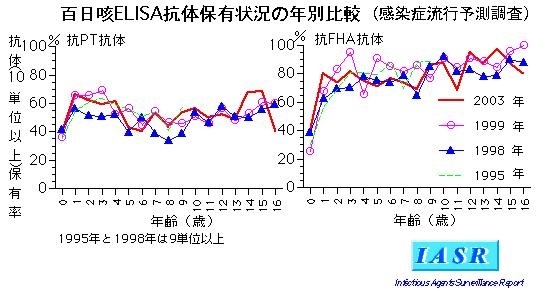

1990、1994、1995年の抗体保有率を引かすると抗PTおよび抗FHA抗体ともに2歳以下の年齢で徐々に上昇しており、1994年の予防接種法改正により1歳以下のワクチン接種率が上昇した結果と考えられる。

1997年以降は、流行を示す明確なピークはなくなっていた。

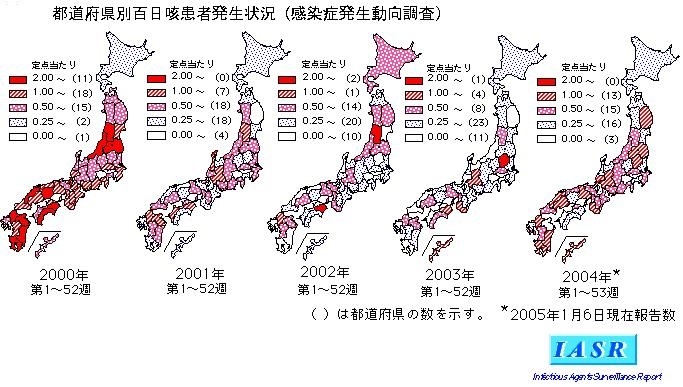

2000~2004年の都道府県別の患者発生数は下図のようになり、都道府県をまたぐ様な百日咳の流行は見られなくなっていた。

DPTワクチン導入後には患者の約4割をしてめいた1~4歳の患者が大きく減少し、0歳時の患者も減少したが、4年の周期性は残っている。

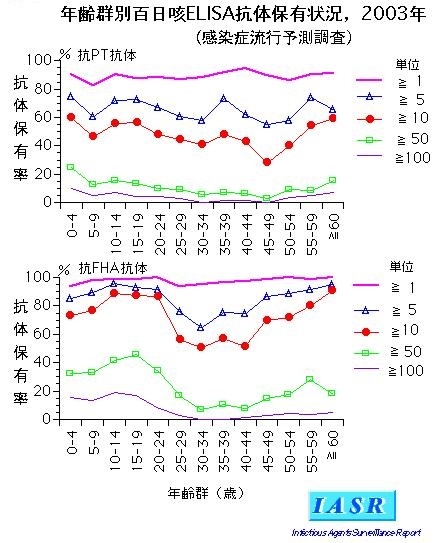

2003年度の感染症流行予測調査で一般健康者の百日咳ELISA抗体保有状況が調査された。

ワクチンの主成分であり抗原性の異なるPTとFHAに対する抗体が発症及び感染防御に働くと考えられている。また、百日咳漢字の回復期血清の抗体価下限値から抗体価10単位が感染防御レベルと推定されている。

年齢別抗体保有状況の調査では、抗PT抗体では45~49歳群で10外以上の抗体価を持つ群は28%と最小値を示したが、他の年齢群では、保有率は41~60%であり、年齢による大きな差は認められなかった。一方抗FHA抗体は25~44歳でやや低下(51~57%)しており、他の年齢群では高いレベル(71~91%)で抗体を保有していることが示された。25~29歳の年齢群は、1975年のワクチン接種一時中止~1981年のDPTワクチン導入までの接種率が低かった時期と一致する。また30代から40代前半の年齢層は全菌体ワクチンの接種時期に相当する。

ワクチンの接種歴別に見てみると抗体価10単位以上の保有率は追加ワクチンの効果は見られず、ワクチン未接種群では年齢とともに抗PT抗体及び抗FHA抗体保有率は上昇し、百日咳菌は支柱を循環しており、ワクチン未接種児が感染することを示している。

抗PT抗体、抗FHA抗体ともに1~16歳における保有率はほぼ一定で年代差が無い。

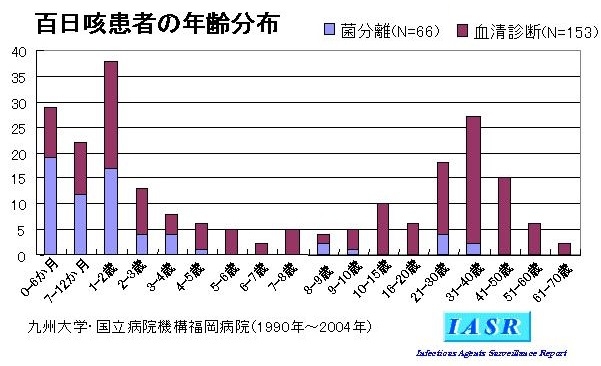

1990年~2004年までに百日咳診断された症例の年齢分布を見てみると乳幼児で臨床的に百日咳を疑った場合菌を分離できることが多いが、年長児や成人の場合、気がついた時には急性期でなくなっていて、菌の分離が出来ず血清診断に頼らざるを得ない。

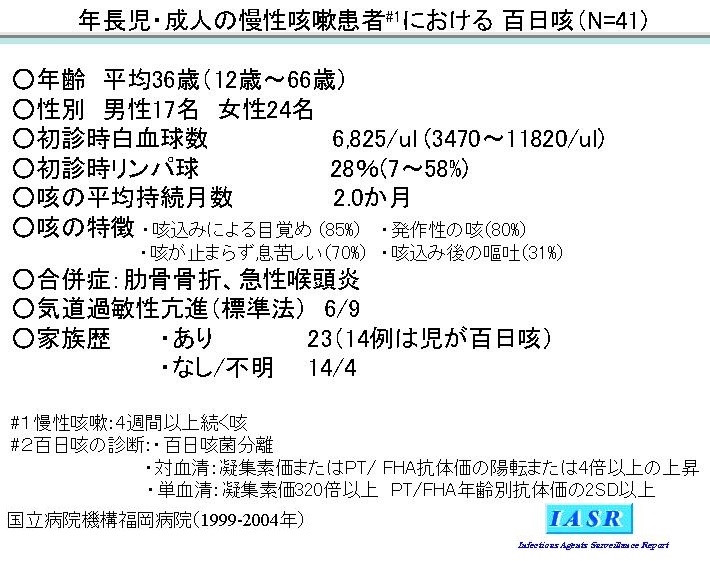

国立病院機構福岡病院呼吸器内科において、4週間以上咳嗽が続く慢性咳嗽患者の中で百日咳と診断出来た症例の臨床的特徴を以下に示す。平均年齢36歳で、白血球数も3470~11820であり、リンパ球百分率も7~58%であった。咳の特徴は、1.咳き込みによる目覚め、2発作性の咳き込み、3.咳が止まらず息苦しい、4.咳き込み後の呕吐などであった。咳による肋骨骨折を認めた例もあり、気道過敏性検査を行った9例中6人に亢進が認められ、家族歴は確認できた23例中14例に児が百日咳を発症していた。

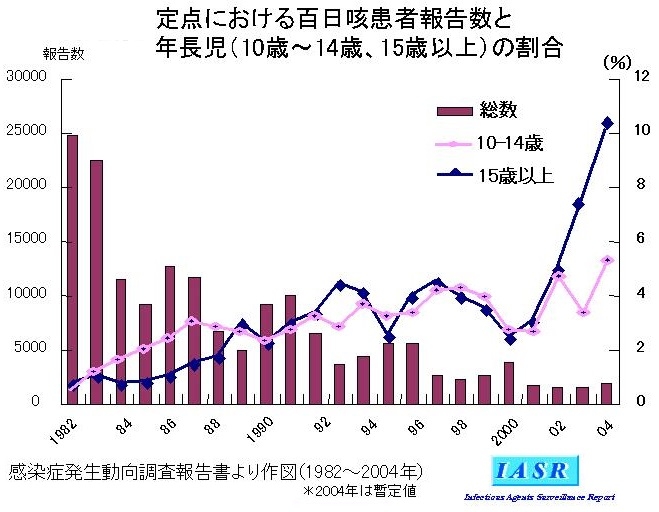

1982年~2004年の定点患者数を見てみると、1981年から開始した無菌体百日咳ワクチン(DaPT)の接種効果として患者数は減少してきているが、年齢割合を見てみると15以上の患者数が増加してきている。

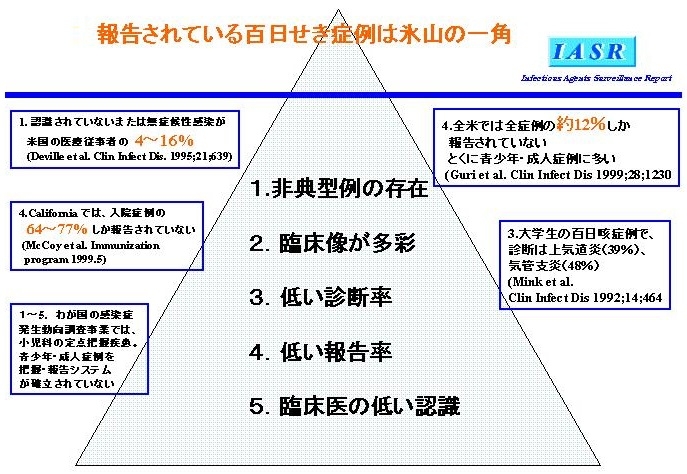

米国でも同様の傾向があり、認識されていない無症候感染が米国の医療従事者の4~16%に見られ、Californiaでは入院症例の64~77%しか報告されておらず、全米の全症例の約12%しか北国されておらず、大学生の百日症例の診断は上気道炎(39%)、気管支炎(48%)もあるといった報告がある。我が国の感染症発生動向調査事業では、小児科の定点把握疾患であったため、青少年・成人症例の把握報告システムが確立されていないなどの問題があった。

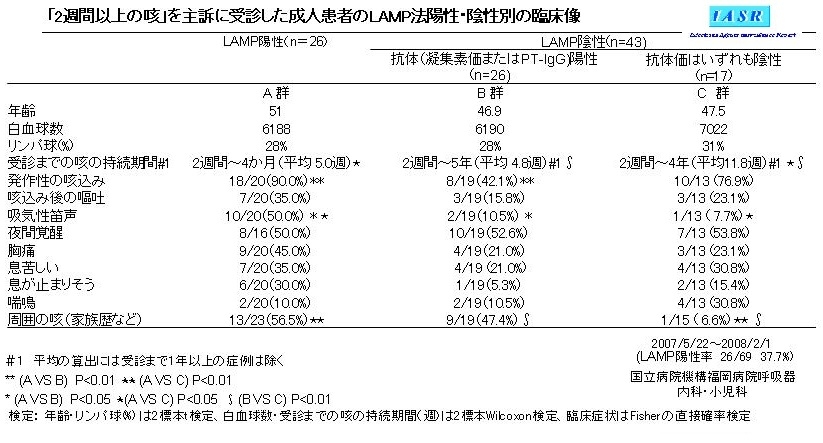

国立病院機構福岡病院呼吸器内科・小児科において、2週間以上咳で受診した患者を以下の目安で調査した。

思春期・成人では10~15歳が多く、次いで30代、20代が目立った。

LAMP法によるPT遺伝子陽性群(A群)、PT遺伝子は検出できなかったが血清診断陽性群(B群)、LAMP法でも血清診断でも陰性で百日咳とは診断できなかった群(C群)の臨床像の違いを示す。受診までの咳の持続期間はA群とC群、B群とC群で有意さがあったが、A・B間での差はなかった。発作性の咳き込みの頻度ではA/B群間で有意な差がみられ、DTPワクチン未接種の小児患者に特有な「吸気性笛声」はA-B群間、A-C群間で差があり、成人百日咳でも10.5~50.0%認められた。家族内などの周囲の咳は、百日咳感染群と非感染群で有意さがあった。

成人で2週間以上の咳で受診した患者でのLAMP陽性率は26/69(37.7%)であった。

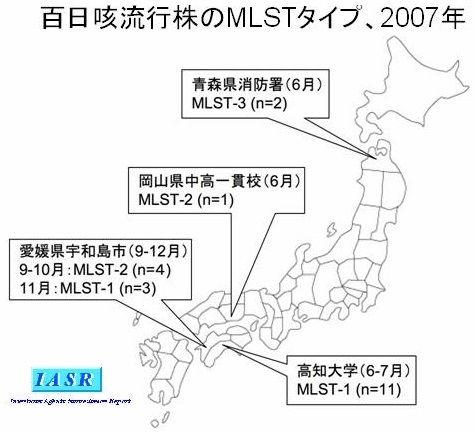

2007年になって患者増加傾向がみられている。

2007年には大学などで200名を超える大規模な集団感染が発生している。

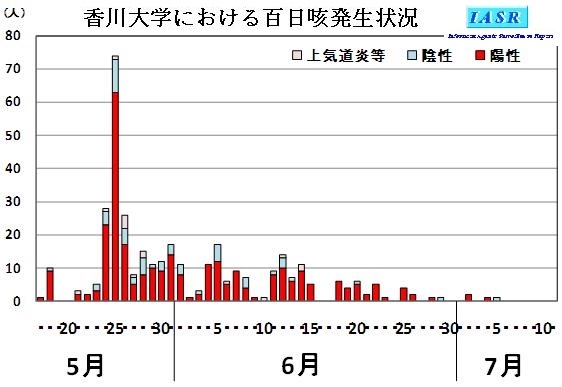

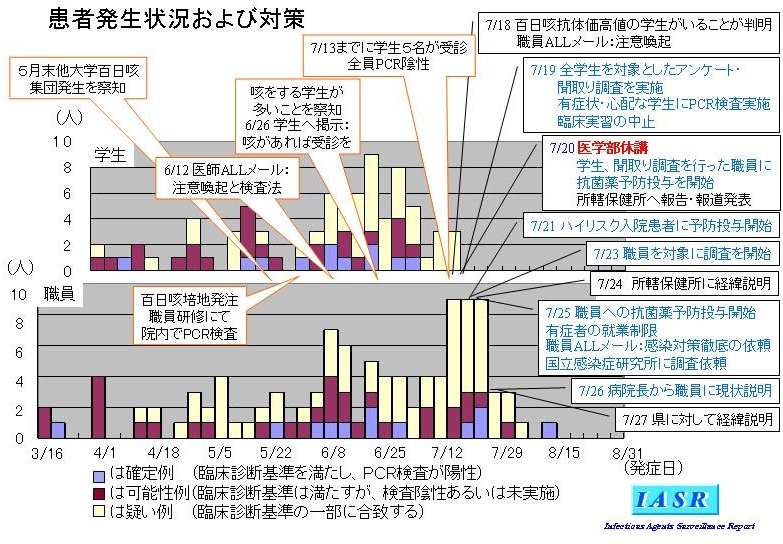

香川大学では2007年5月17日に百日咳疑いの症例がいるとの報告を受け調査に行った。

1ヶ月以上咳が続くという学生からの健康相談があり、百日咳が疑われた。同日10名の学生が長引く咳を訴えていた。

その後7月5日まで百日咳の患者は増加し続けた。保健管理センターに来院した361名中百日咳菌山口株凝集素価が40代以上の人は290名であった。

2007年7月18日百日咳抗体価高値の医学部学生が判明し、迅速に現状確認・感染状況把握がされた。

7月19日授業を中止し実施したPCR検査で28名中24名が陽性で休校とした。最終発症者から最長潜伏期間の2倍の期間42日間監視を行い、新たな発症者はなく9月23日に収束と判断した。

感染経路は学生間では講義室・部活動での濃厚接触、学生-職員間では臨床実習等を介した感染伝播が推測された。多くの診療科が混在する部署において感染がより拡大した可能性が示唆された。

集団発生の要因としては、1. 地域流行の持ち込み、2. 百日咳発症者探知の遅れ、3. 感染性を有する期間における発症者の登校・就業、4. 比較的長時間狭い空間を共有する講義室や職場の環境、5. 乳幼児期のワクチン効果の限界 などが考えられた。入院患者には発症者はおらず、職員の体患者へのマスク着用が感染伝播防止に有効であったと考えられる。

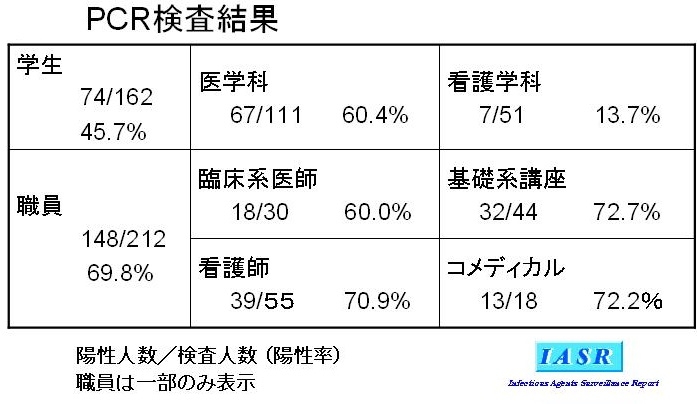

学生は45.7%、職員は69.8%PCR検査の結果陽性であったが、検査結果と症状の有無は必ずしも一致せず、陽性者の60%は無症状であった。98検体に対して培養検査を行ったが菌は1例も分離できなかった。

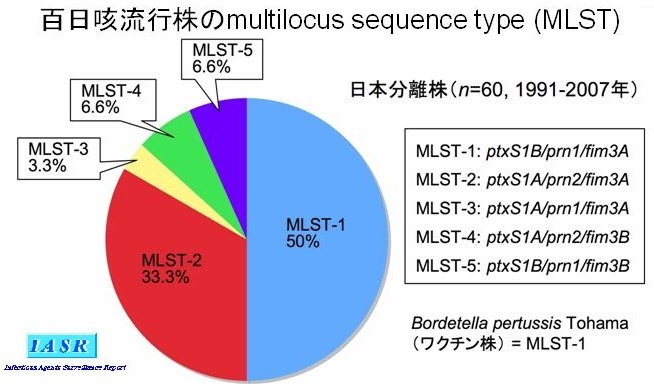

百日咳菌の病原遺伝子には多様性が認められ、それらの組み合わせから菌タイピングが可能であり、この方法はMultilocus Sequence Typing(MLST)と呼ばれ、遺伝子配列情報の差異に基づくタイピング法である。

百日咳菌のMLSTはptxS1(百日咳毒素S1遺伝子)、ptxS3(百日咳毒素S3遺伝子)、tcfA(tracheal colonization factor遺伝子)の差異を利用した報告や、国内分離株では、ptxS1、pm(パータクチン)、fim3(線毛3)が利用できる。

2007年の集団感染では異なるMLST(MLST-1、MLST-2、MLST-3)が確認され、各事例で遺伝的に異なる流行株が蔓延したことが判明した。

今後の課題としては百日咳ワクチンによる免疫効果は5~10年と見積もられており、ワクチン既接種の成人も百日咳に対する感受性者である。成人が感染した場合、症状は軽く、脳症などの重症例や死亡例はきわめてまれである。成人が百日咳菌を保菌した場合、本人が気づかないうちに乳幼児への感染源となりうることを考慮しなければならない。

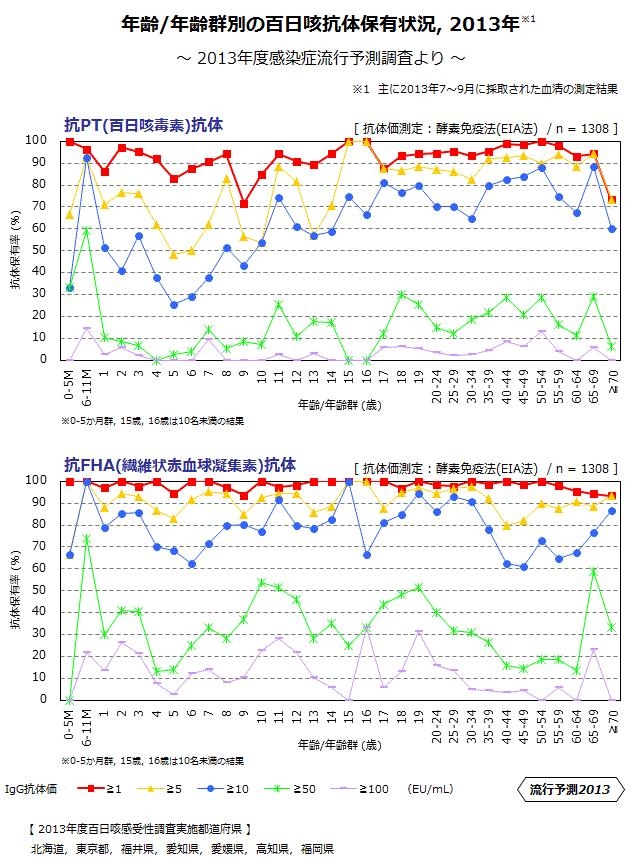

2013年の年齢別の抗TP-IgG抗体及び抗FHA-IgG抗体の保有状況

乳児の発症防御レベルとされる10 EU/mL以上の抗PT-IgG抗体保有率を見てみると、0-5か月では33%であったが、6-11ヶ月で93%に上昇している。1~3歳は50%前後で4~7歳には40%未満に低下している。以降、加齢とともに上昇傾向がみられ、8~10歳は50%前後、11~16歳は60~70%台、17歳以上はおおむね70~80%台の抗体保有率であった。抗FHA-IgG躯体化の10EU/mL以上の保有率についてみてみると、全体的に抗PT-IgG抗体保有率より高く、0-5か月から6-11ヶ月の上昇、1~3歳から4~7歳の低下傾向は同様であった。

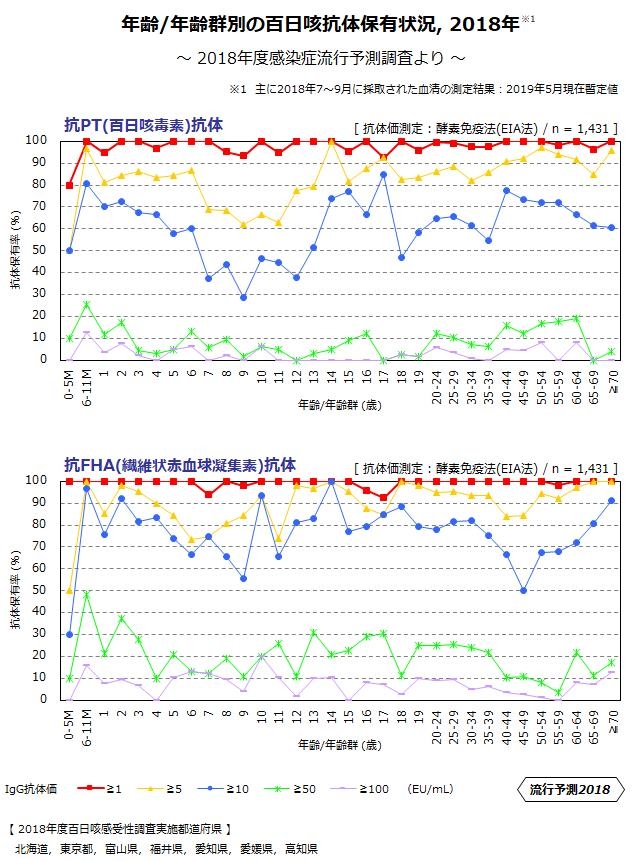

2018年度のデータでは2013年度時に一番低下していた5歳の値が9歳に移行しており、2013年度よりもワクチン接種率が上昇した可能性が考えられる。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/y-graphs/667-yosoku-graph.html

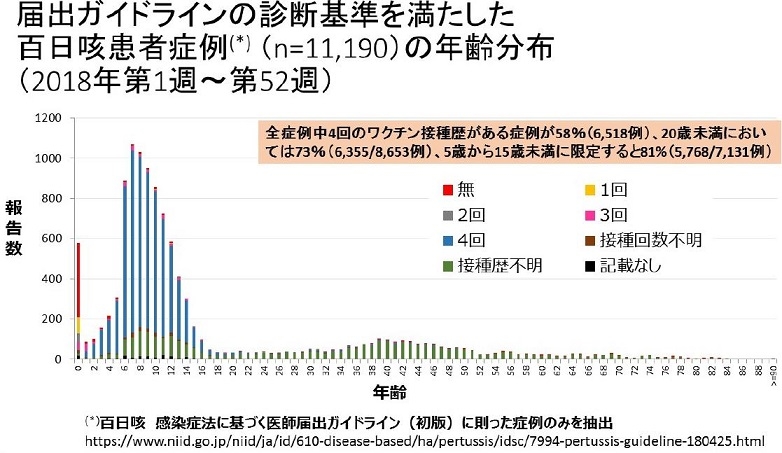

2018年1年間に全医療機関からNESIDに報告された百日咳患者は11946例あり、このうち感染症法上の届け出基準を見たし、かつ国立感染症研究所から出されている百日咳に関する「感染症法に基づく医師届出ガイドライン」の基準と合致する患者は11190例であった。

年齢分布並びにワクチン接種回数でプロットすると、初回ワクチン接種前の時期を含む6か月未満児が全体の5%、7歳をピークとした5歳~5歳未満までの学童期の小児が64%、30~50歳代の成人層にも百日咳患者がみられた。

全体の58%にあたる6518例が定期接種で定められている4回のDPTワクチン接種歴があり、5-15歳未満に限定するとその割合は81%に達していた。

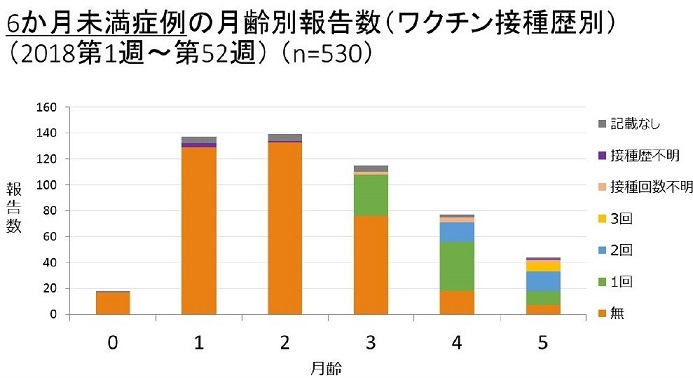

重症化のリスクが高い6か月未満児の患者は、530例であった。このうちワクチン未接種者が385例(73%)、その中で1回目のワクチン接種前の時期にあたる36か月未満児は294例(55%)含まれていた。

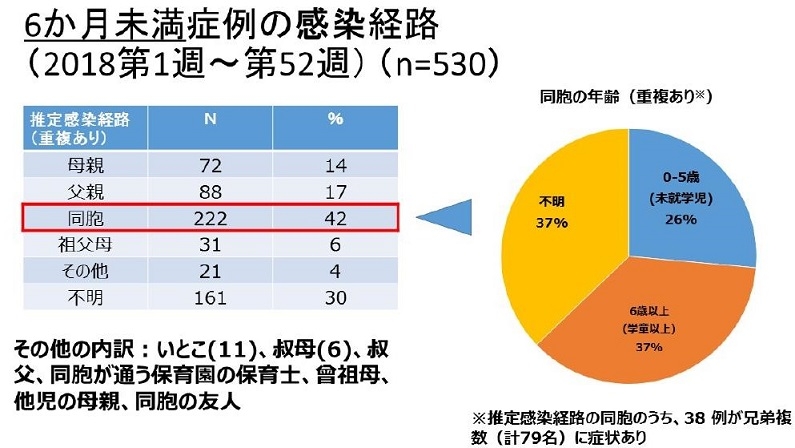

6か月未満児の推定される感染源は重複も含め、同法が最も多く42%次いで父親17%、母親14%、祖父母6%であった。

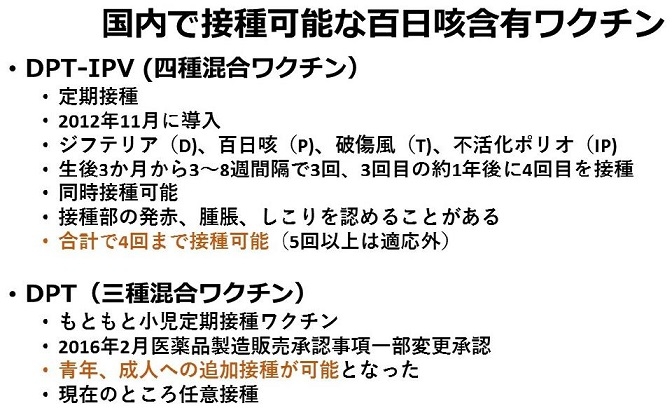

国内では従来の定期接種であった沈降精製百日せき・ジフテリア・破傷風混合(DPT)ワクチンに加え、不活化ポリオ(IPV)ワクチンを加えたDPT-IPVワクチンが2012年11月から定期接種に導入された。初回接種は20日以上の間隔を置いて、生後3~12ヶ月の間に3回皮下接種し、追加接種は初回接種終了後、6ヶ月以上の間隔を置いて1回皮下に接種することとなっている。百日せきワクチンの免疫効果は4~12年で漸減し、最終接種後から時間経過とともに既接種者も感染し発症することがある。先進国では、青年・成人の百日咳患者の増加や同世代の不顕性感染者が感染源となり、ワクチン未接種児が感染し重症化することが問題となってきている。乳児の百日咳予防策として、海外では抗減量を減量した成人用破傷風・ジフテリア・百日せき三種混合(Tdap)ワクチンの青年や妊婦を含む成人への接種が推奨、実施されている。

治療:

エリスロマイシン(14日間)、クラリスロマイシン(7日間)などのマクロライド系抗菌薬が用いられる。特にカタル期では有効。新生児ではこれらの抗菌薬は肥厚性幽門狭窄症を考慮してアジスロマイシン(5日間)での治療が薦められている。通常患者からの菌排出は、咳の開始から約3週間持続するが、マクロライドなどによる適切な治療により、服薬開始から5日後には菌の分離はほぼ陰性となる。

2次治療薬はST合剤である。

予防では、世界各国がExpanded Program on Immunization(EPI:予防接種拡大計画)ワクチンの一つとして、DPTワクチンの普及を強力に進めている。我が国では、従来の定期接種であったDPTに加え、2012年11月からDPT-IPVが定期接種に導入された。

百日咳対策をする上で非常に重要なことは、学童期の患者の多くが定期接種の規定回数を接種しているのにもかかわらず、百日咳に罹患している。諸外国ではこの滋養強を打破するために就学前の児に対してDPTの追加接種を導入し、成人にはTdap接種で対応している。我が国においても、全年齢に摂取可能となったDPTワクチンを就学前に追加接種するなどの検討も必要である。

次に重要なことは、6か月未満児の患者のうち発症のピークは生後2か月で、初回のDPT接種を行う3ヶ月よりも小さい子が半分以上いることで、海外においてはCocooningと呼ばれる戦略がとられている。致死率の高い生後3か月未満児の周囲にいる年長児、青年、成人にワクチンを接種することで、百日咳菌を遠ざけ、感染を抑制することである。

幾つかの国においては、新生児への移行抗体量を高めて新生児を百日咳から守るべく妊婦へのワクチン接種も実施され、新生児重症百日咳事例の減少効果の報告がされ始めてきた。

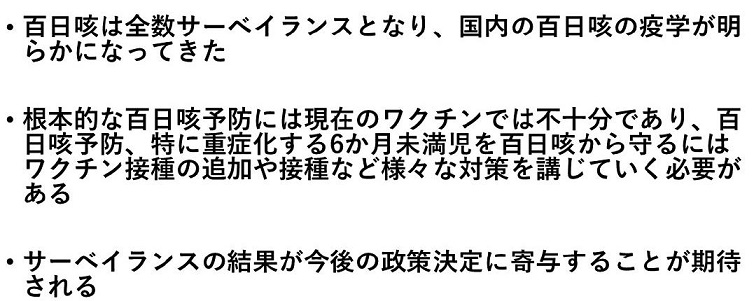

まとめ