クリニックからのお知らせ

2025.02.05

FGF23関連低リン血症性疾患 遠藤逸朗教授

2025年1月31日

演題「FGF23関連低リン血症性疾患 (腫瘍性骨軟化症、X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症)の診断と治療」

演者:徳島大学大学院医歯薬学研究部 生体機能解析学分野教授 遠藤逸朗 先生

場所: 協和キリン Daytime Webinar

内容及び補足「

生体におけるリンの役割

骨格の石灰化:ハイドロキシアパタイトCa10(PO4)6(OH)2の形で骨の構成成分

代謝・酵素活性の調節:inositol triphosphate(IP3)として細胞機能を調節するセカンドメッセンジャー

エネルギー代謝:高エネルギーリン酸化棒物ATPの構成成分

核酸、酵素の構成要素:DNA、RNAの構成成分

細胞膜保全:リン脂質として背板幕構成成分

リンの存在場所と低リン血症の基準値

成人の体内には12g/kg(500~800g:男性1000㎎、女性800㎎)のリンが存在する。そのうち80%が骨や歯、20%が軟部組織に存在する。

血中リンは上記のうち1%以下であり、低リン血症の基準は年齢により異なる。

低リン血症 成人<2.5mg/dL

小児<3.5mg/dL

乳児<4.5mg/dL

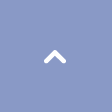

血中リン濃度調節

腎機能が正常な場合、腸管からの吸収(1200㎎)、骨形成(300㎎)、骨吸収(300㎎)、腎からの排泄(6000㎎)と再吸収(5200㎎)、尿への排泄(800㎎)が様々な因子に応答し、生体内リンバランスは保たれている。

血中のPi濃度は正常範囲が2.5~4.5mg/dLであり、このレベルに維持されている場合、適切な骨の石灰化が起こる。

血中Pi濃度が2.5mg/dL下回る(低リン血症)とくる病、腎結石症が、4.5mg/dLを超える(高リン血症)と血管石灰化の危険性が上昇する。

一日に約1200㎎のリンを摂取し、そのうち約800㎎のリンが腸管から吸収される。腎臓から6000㎎のリンがろ過され5200㎎が再吸収され、尿として800㎎が排出される。

リンの出納は、リン過剰及び欠乏状態に応答して各種ホルモンを変動させてリンバランスを調節している。

食事リン含量、リン利尿因子である副甲状腺ホルモン(PTH)や線維芽細胞増殖因子(FGF)23、活性型ビタミンDは、主な血中Pi濃度調節因子である。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnfs/76/4/76_217/_pdf/-char/ja

低リン血症

症状と徴候

低リン血症は通常無症候性であるが、重度の慢性欠乏状態では、食欲不振、筋力低下、骨軟化症が生じる。重篤な神経スキン障害が起こることがあり、進行性脳症、痙攣、昏睡、死亡に至ることがある。著名な低リン血症に見られる筋力低下には横紋筋融解症が付随することがあり、これは特に急性アルコール中毒症の場合に当てはまる。著名な低リン血症の血液学的障害には、溶血性貧血、ヘモグロビンからの酸素解離低下、白血球および血小板機能障害がある。

原因

1. 腸管からのリン吸収の減少

ビタミンD作用不全:ビタミンDPP4欠乏症・依存症、抗痙攣薬投与など

低栄養:アルコール依存症、神経性食欲不振症、飢餓など

リン吸着剤や制酸剤の投与

2. 腎からのリン排泄増加

PTH1受容体作用の増強:原発性副甲状腺機能亢進症、HHM(PTHrP産生腫瘍)、家族性低Ca尿性高Ca血症、異所性PTH産生腫瘍

FGF23関連低リン血症性疾患

Fanconi症候群、尿細管性アシドーシス

薬剤性:グルココルチコイド製剤、シスプラチン、バルプロ酸など

ナトリウム・リン共輸送体遺伝子変異に伴う疾患(HHRHなど)

3. 細胞内・骨へのシフト

インスリン上昇:ケトアシドーシスの回復期、Refeeding

糖負荷

呼吸性アルカローシス(解糖系の亢進)

敗血症

腫瘍による消費:白血病による芽球性クライシス、悪性リンパ腫、骨形成転移など

Hungry bone syndrome

HHRH:hereditary hypophosphatemic ricketss with hypercarciuria

HHM:humoral hypercaicemia of malignacy

リンの代謝平衡

血中のリンの大部分はHPO42-とH2PO4–の2種類のリン酸イオンとして存在する。しかし、これらの比はpHによって変化し、各々のリン酸イオンの濃度の定量にはpHの測定が必要であるが、臨床的には、リン酸イオンではなく、リン酸濃度が測定される。

また、血中リン濃度には日内変動があり、午前4時頃最高値となり、午前11時頃最低値をとると言われている。一方細胞内のリン濃度は300mg/dLにも達すると考えられているが、遊離リン濃度は3mg/dL程度に過ぎない。したがって、細胞内リンの大部分がATPや核酸、細胞膜などの構成成分として、エネルギー代謝やDNA合成、細胞の形態維持など、あらゆる細胞機能に必須の役割を果たしていることになる。

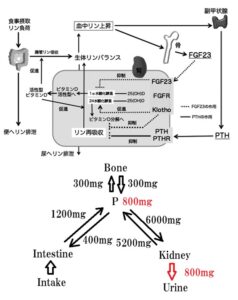

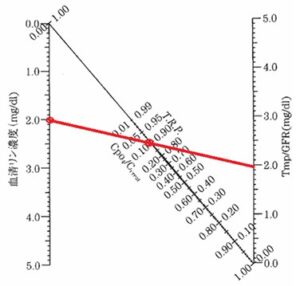

通常の食事中には、約800~1000mg/日のリンが含まれているが、このうちの約60%が小腸で吸収される。一方、腎糸球体で濾過されたリンは80~90%が尿細管で再吸収される。再吸収の約75%は近位曲尿細管で、残りの大部分は近位直尿細管で行われる。腎尿細管におけるリンの再吸収量は、リンクリアランスをクレアチニンクリアランスで除した値である、リンのfractional excretion(FEp)によっても評価できる。しかしFEmP/GFR:tubular maximal transport of phosphate/glomerular filtration rate)であると考えられている。TmP/GFRは実験的にはリンを注入することにより測定できるが、臨床的には血中リン濃度およびリンとクレアチニンのクリアランスからンのもグラムを用いて測定される。

腎機能が正常な場合には、血中リン濃度とTmP/GFRはほぼ同じ値をとる。一方GFRが30ml/minを割るような腎機能障害時には、TmP/GFRの正確な評価は困難となる。TmP/GFRを低下させる因子としてはPTH、グルココルチコイドなどが、逆に上昇させる因子としては、リン摂取不足、成長ホルモン、インスリンなどがある。

血清と尿のリン、クレアチニンからFEp、あるいはTRPを求める。

FEp(fractional excertion of phosphate)=(尿中リン×血清クレアチニン)/(尿中クレアチニン×血清リン)

血清リンが2.0mg/dL、FEp 0.10であると

TmP/GFR 2.0mg/dL(低下)で腎よりリンが喪失していることになる。

FGF23過剰では、TmP/GFRは低下し、ビタミンD欠乏ではTmP/GFRは上昇する。

FGF23関連低リン血症性疾患

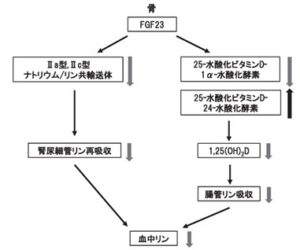

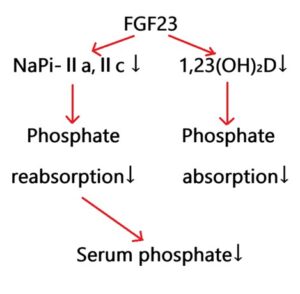

FGF23(fibroblast growth factor 23)血中リン濃度を調節するホルモンで2000年に同定された251個のアミノ酸からなる蛋白質である。FGF23は主な標的臓器である腎臓にてFGF受容体とα-Klothoの複合体に結合することで、近位尿細管におけるⅡaおよびⅡc型ナトリウム/リン共輸送体の発現を低下させリン再吸収を抑制する。さらに、1,25-ジヒドロキシビタミンD(1,25(OH)2D)産生酵素である25水酸化ビタミンD1α水酸化酵素の発現を抑制し、25水酸化ビタミンD24水酸化酵素の発現を促進することで1,25(OH)2D濃度を低下させ、腸管からのリン吸収を抑制する。

骨はⅠ型コラーゲンとハイドロキシアパタイト結晶からなり、骨芽細胞によって合成・分泌される。石灰化した部分は石灰化骨、石灰化して異な部分は類骨と呼んでいる。くる病・骨軟化症とは何らかの原因により石灰化障害を特徴とする疾患である。

FGF23は血中リン濃度調節の中心的な役割を果たしており、その作用の過剰や欠如は様々なリン代謝異常を引き起こす。FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症(X-linked hypophosphatemic rickets:XLH)と腫瘍性くる病・骨軟化症(Tumor-induced osteomalacia:TIO)はどちらもFGF23過剰産生により尿中リン酸排泄増加、低リン血症、高1,25(OH)2D血症、異所性石灰化が認められる。

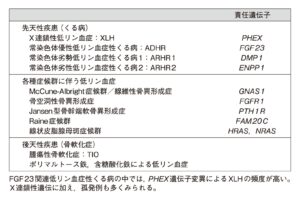

FGF23関連低リン血症性疾患には下表の疾患群がある。頻度が高いものとして、先天性X連鎖性低リン血症XLH、および後天性の腫瘍性骨軟化症TIOがある。

2010年に日本で行われたFGF23関連性低リン血症性疾患の発症率を推定した疫学研究では、年間発症例数は117例で、XLHの推定発症率は2万人に一人とされた、北米の研究結果と同様の結果であった。

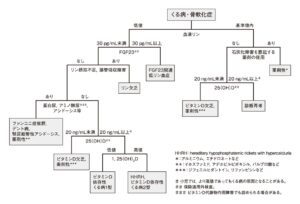

「くる病・骨軟化症の診断マニュアル」では、くる病・骨軟化症の病因鑑別のためのフローチャートが提示された。

FGF23関連低リン血症の診断基準として血清リン低値に加え、血清FGF23が30pg/ml未満であれば、可能性が高いとされた。

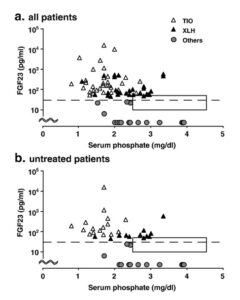

FGF23関連低リン血症性疾患者患(TIO患者32例、KLH患者28例、その他16例)のFGF23を測定した。TIOおよびXLH患者では、治療に関係なく、ほとんどの患者で基準範囲の上限を超えており、これらの患者におけるFGF23の最低値は38.0pg/mlであり、他の原因を有する低リン血症患者におけるFGF23は12例の患者で検出不可能であり、このグループのFGF23の最高値は23.9pg/mlであった。

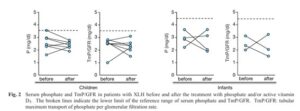

大人だけでなく、症例数は少ないが、小児例、幼児例においても同様であった。

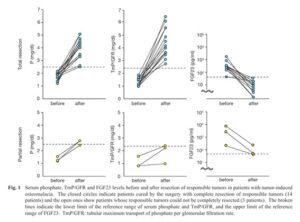

TIO、XLHにおけるリン関連パラメーターは、治療前後でTmP/GFRとFGF23のみが有意に異なった。

https://sci-hub.ru/10.1016/j.bone.2008.02.014

FGF23関連低リン血症性疾患全国一次調査

2895施設の内分泌代謝内科、整形外科、小児科を対象に2005-2009年の5年間の患者調査を実施した。1149施設より回答があった(回答率39.7%)。96施設で対象患者331例/5年間が報告された。2009年の伸診断患者数は63例であった。

男性55例、女性62例であったが、この時点では血中FGF23濃度測定は保険適応外であり、回答率も低く、実際にはもう少し多いと考えられる。

TIO腫瘍摘出後の変化を見てみると、完全切除で異常値はほぼ改善している。部分切除では、その変化は少なかった。

小児や乳児のXLH症例では、治療により成長障害は改善するが、血清リン脳は改善しなかった。

Endocr J. 2015;62(9):811-6.

file:///C:/Users/jeffb/Downloads/1509FGF23NationwideSurvey.pdf

徳島大学病院におけるBurosumab使用症例は6例あり、XLH成人2例、XLH小児1例、TIO疑い成人3例である。全例で骨痛を認め、全例で従来療法は中止でき、血清リン 1.8→2.8(現在2.6) mg/dL 、TmP/GFR 1.3→2.5(現在2.4) mg/dL、Alp 821.3→186.8(現在136.2) U/L、骨Alp 92.4→56.5(現在43.5) μg/L、PTH-intact 63.2→88.3(現在69.5) pg/mL1,25(OH)2D 66.5→93.0(現在66.5) pg/mLと改善した。

浅井孝仁、遠藤逸朗 他:第32回臨床内分泌 Update proceeding

まとめ

現在までのBurosumab投与期間は平均102.7週(52週~131週)であり、認容性は良好であった(安全性の確認)

Burosumab投与により、全例で骨痛の消失およびAlpの低下が見られた(有効性の確認)

すべての症例でリン補充および活性型ビタミンD3製剤投与による従来量法が行われていたが、Burosumab開始以降は全例で中止できた(続発性副甲状腺機能亢進症のリスク減、尿路結石のリスク減

TIO疑い例においてもBurosumabは有効であった。

Take Home Message1.

1.低リン血症患者においては、

- 腸管からのリン吸収の減少

- 腎からのリン排泄の増加

- 細胞内、骨へのシフト

を評価する必要がある。

2. FGF23関連低リン血症性疾患では、TmP/GFR低下を伴う低リン血症に加えて、血清FGF23値が30pg/dL以上を示す。

3. 腫瘍性骨軟化症では、腫瘍全摘によりリン代謝異常は正常化する。

4. BurosumabはFGF23関連低リン血症性疾患に対して、有効性と認容性が示された。

参:

XLHの診断で重要なのはビタミンD欠乏性くる病との鑑別である。これは、ビタミンD欠乏性くる病では、活性型ビタミンD3製剤で治療するのに対し、XLHでは経口リン製剤と活性型ビタミンD3製剤との併用療法が必要であるからである。

上記の従来療法の効果が不十分な場合には、投与量を漸増するが、投与量の増加に伴い、腎石灰化、高カルシウム尿症、二次性副甲状腺機能亢進症、高カルシウム血症などの副作用の懸念が高まる。

2018年に抗FGF23抗体製剤であるBurosumabがXLHの治療薬として認証され、その後日本でも認可された。

海外第2相オープンラベル試験では、小児患者52例を2週ごとおよび4週ごとにBurosumabを皮下投与する2群に1:1の比率でランダムに割り付け、Thacherくる病重症度総スコアの変化量、X線所見の変化の全般的印象(RGI-C)スケールの変化を、ベースライン、40週時、64週時に評価して検討された。Thacherくる病重症度総スコアの平均は、2週ごと投与群では、ベースラインの1.9点から40週時点には0.8点に、4週ごと投与分では1.7点から1.1点に低下した。これらの改善は、64週時まで持続していた。

NEJM 2018 378 1987-8