呼吸器系

2023.12.30

インフルエンザの診療・予防 Up to date 関雅文教授

2023年12月22日

演題「呼吸器ウイルス感染症の診療・予防 Up to date~インフルエンザを中心に~」

演者:埼玉医科大学医学部国際医療センター 感染症科・感染制御科教授 関雅文先生

場所: AP横浜

内容及び補足「

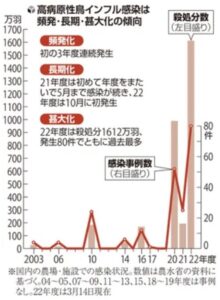

コロナ禍でも鳥インフルエンザは世界的に蔓延している。

https://www.maff.go.jp/j//syouan/douei/tori/attach/pdf/index-209.pdf

2022年まで日本ではインフルエンザの流行がなかったので、インフルエンザの免疫を失っている状況下において、鳥インフルエンザの流入には注意が必要である。

参:

インフルエンザウイルスは、A型、B型、C型の3型があり、A型インフルエンザウイルス:人だけでなく、鳥、豚、馬などの動物にも感染する。

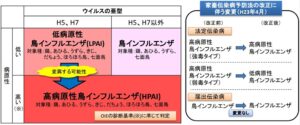

鳥インフルエンザ:A型インフルエンザが引き起こす鳥類の疾病

我が国の家畜伝染病予防法では、病原性の程度及び変異の可能性によって、高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)、低病原性鳥インフルエンザ(LPAI)および鳥インフルエンザの三つに分類される。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/#2

鳥インフルエンザウイルスはヒトの季節性インフルエンザウイルスとは異なる。感染した鳥の糞や感染した鳥の糞に汚染された水などを介して広がる。

毛並みが乱れたり、産卵数が減ったりするような軽い症状にとどまるものを「低病原性鳥インフルエンザ」(LPAI)と呼び、感染した鶏やアヒルなどが死んだりする鳥に対して強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」(HPAI)と呼ぶ。

鳥インフルエンザの中で問題なのはH7N9インフルエンザであり、感染した人はほとんど100%に近い人が肺炎を起こし、家族内などの限局したヒト―ヒト感染が起こっている。鳥インフルエンザウイルスの中でヒトに感染しやすくなっているものとしてはH5N1 があるが、発生している数は少ない。

政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/prg/prg9687.html

国際獣疫事務局(WOAH)のモニーク・エロワ事務局長は、『世界各国が家禽に対する鳥インフルエンザのワクチン接種を検討し、この病気が新たなパンデミックに転じるのを防ぐべきだ』と訴えた。

https://jp.reuters.com/article/idUSKBN2XD07Y/

中国やベトナムなどでは鳥インフルエンザワクチンの鶏への接種が行われている。G7の中では、フランスでアヒルを対象とした鳥インフルエンザワクチン接種が、2023年10月から始まった。これを受け農林水産省は過熱されていないフランス産のフォアグラなどの輸入を停止した。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231008/k10014218811000.html

鳥インフルエンザの被害を減少させるためには、鳥にワクチンを接種するしかないと考えられるが、ワクチンを打つと鳥インフルエンザに感染した際に症状が軽微となるため、分かりにくくなり、ヒトへの感染が増える危険性が上昇する懸念がある。

ワクチンを打っていないと鳥は死亡するので、発見が早くなるが、殺処分する鳥の数は多くなる。

実際2022年12月に青森県の採卵養鶏業「東北ファーム」では、一か所の農場としては国内最多となる139万羽の殺処分を余儀なくされた。

読売オンライン 2023/03/16

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230314-OYT1T50179/

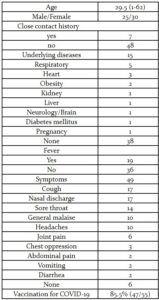

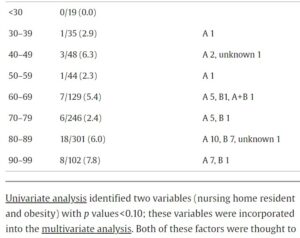

Multiplex Polymerase Chain Reaction Analysisを使って、2023年の冬COVID-19のパンデミックが終わる頃、症状があり、CODIV-19患者との濃厚接触がある55例を検査したところ31例56.4%でウイルスの遺伝子が検出された。

症状および検出されたウイルス遺伝子の内訳を下記の表に示す。

J Infect Dis Microbiol 1(2)012 2023年5月10日

世界と日本のインフルエンザ

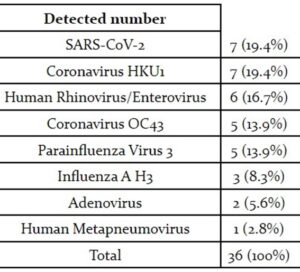

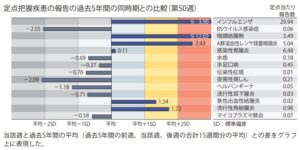

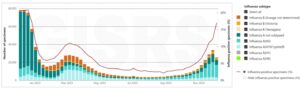

インフルエンザは過去5年間の同時期と比較してかなり多い。

IDWR感染症週報2023年第50週

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/idwr/IDWR2023/idwr2023-50.pdf

120カ国からのインフルエンザ情報を解析すると、2023年11月27日から12月10日までに59000例陽性でそのうち52260例(88.6%)がA型で、6740例(11.4%)がB型だった。

Aha17.9%がA(H1N1)pdm09で82.1%がA(H3N2)であった。BはすべてVictoriaであった。

https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

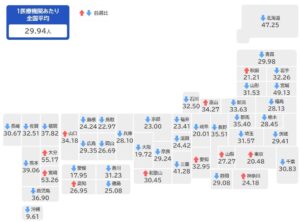

日本での2023年第50週(12月11日~12月17日)のインフルエンザ感染者数を見ると

下図のようになる。埼玉県は多く、神奈川県は少ない。

https://www3.nhk.or.jp/news/special/infection/dashboard/influenza.html

インフルエンザは子供の間で流行していてコロナは大人に多いといえる。

令和4年12月28日版厚生省Pressリリースで。令和4年第51週のインフルエンザの定点当たりの報告数が1.24となり、インフルエンザの流行シーズンに入ったと考え、新型コロナとインフルエンザの同時流行に注意を促している。

https://www.mhlw.go.jp/content/001032283.pdf

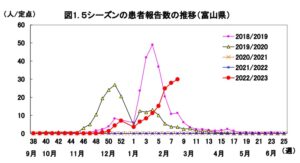

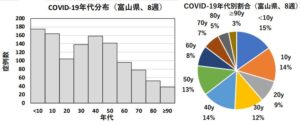

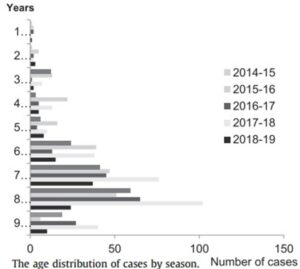

富山県衛生研究所の報告では2023年第8週(2月21日~2月27日)におけるインフルエンザ感染者は下図のように変化してきている。

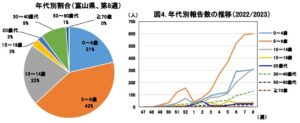

感染者の年代分布を見てみると10歳未満で半数以上を占め、高齢者では少ない。

冬で歩かないこと、大家族が多いこと。子供がほとんど抗体を持たない状況になっていたことが一因であると推察されている。

インフルエンザの発生状況(富山県)第8週(2023/2/20~26)

https://www.pref.toyama.jp/documents/30855/influ202308.pdf

同時期のCOVID-19の感染者の年代分布は下図のようであり60歳代以上で約1/4程度を占めており、コロナは大人に多く、インフルエンザは小児に多いといえる。

https://www.pref.toyama.jp/documents/29028/covid19_202308.pdf

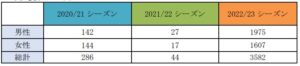

国立研戦勝研究所の2022/2023シーズンインフルエンザについての報告で、16都道府県の3565名を対象として、A/ビクトリア/1/2020(H1N1)pdm09、A/ダーウィン/9/021(H3N2)、B/プーケット/3071/2013(山形系統)、B/オーストラリア/1359417/2021(ビクトリア系統)の4種類のHI抗体価測定を行った結果が報告されている。

AH1系統のワクチン株は、2021/2022シーズンと同じA/ビクトリア/1/2020(H1N1)pdm09の感染リスクを50%に抑える目安となる1:40以上の交代保有率(図中の赤線グラフ)が最も高かったのは10-14歳群で、0-4歳群および40歳以上の各年齢群で20%未満の交代保有率であった。

AH3系統のワクチン株は、A/ダーウィン/9/021(H3N2)に変更となっているが、ほとんどの年齢群で1:40以上の交代保有率は30%以上あったが、0-4歳群は10%未満であった。

一方、B型にみてみると、B/プーケット/3071/2013(山形系統)ウイルスに対する1:40以上の抗体保有率は45歳以上の年齢群で低値をしているし、B/オーストラリア/1359417/2021(ビクトリア系統)に対する1:40以上の抗体保有率は、多くの年齢で20%以下であった。

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/influ/fludoko2023.pdf

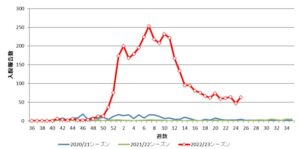

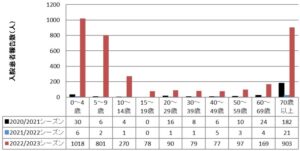

2022/2023シーズンの入院サーベイランスに報告された2023年第25週までの累積数はほかのシーズンに比べ急増している。

年齢別にみてみると、70以上の症例で多いが、2022/023年シーズンでは、0~4歳が最も多く、14歳以下でも多いことがわかる。

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/influ/fludoko2023.pdfEur

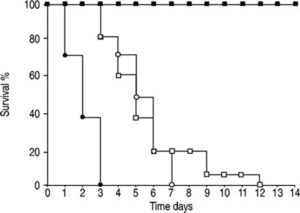

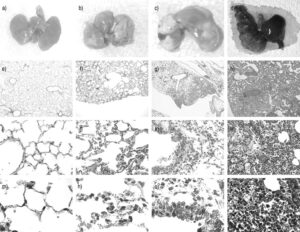

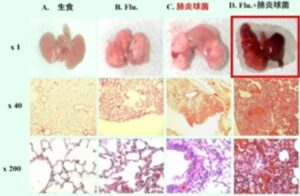

マウスにインフルエンザと肺炎球菌を感染させた場合の肺炎の所見を検討してみた。Control(■)では、14日間では死亡はなかった。インフルエンザと肺炎球菌を同時感染させた群(●)では一日目に死亡例が出現し、3日後には全例死亡した。

病理所見では、同時感染例では、重度の気管支肺炎とMassiveは出血が見られた。

European Respiratory Journal 2004 24: 143-149

https://erj.ersjournals.com/content/24/1/143

2014年11月~2019年8月にかけてインターネットサーベイスラインシステムを利用して924例の重症インフルエンザ症例を検討した。60歳代以降で増加している。

死亡例は60歳以上で多数見られるが、30歳代でも死亡例がいる。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1341321X20303809

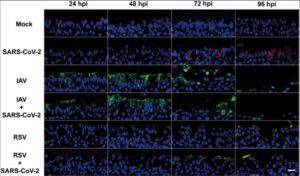

ヒト気管支上皮細胞の培養へのCovid-19、インフルエンザウイルスA(IAV)、RSVの感染を併用した、単回感染および重複感染による影響を検討した。

Covid-19感染後には腺毛細胞、基底細胞、杯細胞の存在と形状の変化はほとんど見られなかったが、IAV感染後には、腺毛細胞の著しい喪失、上皮の厚さの減少、及び細胞の脱落が見られる。72時間後には細胞数が有意に減少し、96時間までには上皮がほぼ完全に破壊されている。

RSVに感染した培養細胞は波状の外観となり、96時間後にはより顕著になったが、上皮の菲薄化はみられていない。

同時感染した培養では、IVA/Covid-19およびRSV/Covid-19の細胞変性の変化は単独の感染した培養組織とは区別困難で、COVID-19 の存在が細胞病原性を増強または減弱させていないと考えられた。

Covid-19の複製に対するIAVおよびRSVの影響を見るために、単回感染及び同時感染を実施し、0、24、48、72、および96時間後の感染性ウイルス量を定量した。単回感染では、COVID-19 の力価は、24時間後で徐々に上昇し、72時間後でピークとなった(A、B)。IAV力価は24時間後で上昇し48時間後がピークになった(C)。RSVはIAVよりも遅い速度で複製し、より低いピーク力価であった(D)。

重複感染では、COVID-19 の複製はIAVまたはRSVのいずれかの存在で有意に減少した。しかし、その現象の度合いは、異なっていた。

IVAの複製はCOVID-19の存在による影響は上かなかった(C)が、RSVとの同時感染では、COVID-19 の複製が減少し、48,72および96時間後に検出されるCOVID-19の感染性ウイルス量が有意に減少した(B)。

注目すべきは、COVID-19の複製に対するRSVによる減少は、IAVによる減少ほど強くないようであったことである(A、B)。

RSVの複製は、COVID-19 の影響は受けなかった(D)。

COVID-19ヌクレオシドタンパク質(N)、IVA核タンパク質(NP)、RSV融合タンパク質(F)に対する抗体を用いて免疫蛍光染色を実施した。

単回感染において、COVID-19 陽性細胞が72時間後で検出可能であり、その後、主に上皮の頂端部分で蛍光シグナルが増加していた。

対照的にIAV陽性細胞は、24時間後に出現しており、48時間後では、脱落細胞を含む頂端上皮のほとんどがIAV-NP抗原染色陽性細胞が見られ、96時間後には激減していた。

RSVシグナルは24時間後に検出された(図では96時間後にやっと観察できるように見えるが論文にはこのように記載してある)。

IAVおよびRSVの染色パターンは、単回感染及び重複感染で観察されたものは同様であった。

自然免疫応答のタイミングと程度を比較するために三つのインターフェロン刺激遺伝子(ISG)『ミクソウイルス体制タンパク質A(MxA)、インターフェロン誘導膜貫通タンパク質3(IFITM3)、ISG15』の発現レベルを調べた。タンパク質の発現レベルは、弱、中、強に分類した。

COVID-19に感染した組織では、IAVまたはRSVに感染した組織、同時に感染した組織と比較して、三つのISGすべて最も低い発言であった。

これらの結果は、COVID-19 がIAVとRSVと比較して弱い自然免疫応答を引き起こすが、同時感染ではIAVとRSVに対する応答が支配的であることを示唆している。

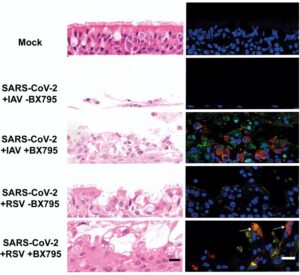

COVID-19の複製阻害がIAVまたはRSVによって引き起こされる自然免疫応答によるものかどうかを判断するためにIRF-3のリン酸化を阻害することで1型IFN応答を阻害する薬剤であるBX795 を投与して同様の実験を行った。

BX795 の存在下でのIAV同時感染においてCOVID-19が対照群よりも有意に高いレベルに複製され(A)、BX795 の存在下でもRSV同時感染でも、COVID-19の力価は上昇している(B)。72時間後以降に顕著である。

しかし、同時感染時におけるIAVやRSVの力価はBX795 の存在の有無による有意な差は認めなかった。

A:COVID-19とIVA同時感染のCOVID-19の力価、B:COVID-19とRSV同時感染のCOVID-19の力価、C: COVID-19とIVA同時感染のIVAの力価、D:COVID-19とRSV同時感染のRSVの力価、

組織切片においては、BX795 の存在でのCOVID-19とIAVの同時感染は、BX795 の非存在下での同時感染と比較して、上皮の病変の程度が低く、これは自然免疫応答によって引き起こされるアポトーシスの減少が原因である可能性がある。

しかし、COVID-19とRSVの同時感染にはこの変化は見られなかった。

ウイルス抗原の免疫染色を行ったところ、BX795 の存在下では両方のウイルス抗原が重複感染で観察された。これは、BX795 存在下では単一細胞と同時感染細胞が混在しており、ウイルス間の相互作用がCOVID-19の排除に至らなかったことを示唆している。

これらの結果は、

1.重複感染におけるCOVID-19の複製ブロックは、IAVまたはRSVによって引き起こされる自然免疫応答によるものである。

2.細胞の同時感染は、自然免疫応答がない場合に発生する可能背がある。

ことを示している。

つまり、Covid-19の複製は、IAVまたはRSVの両方によって阻害される。この阻害は、機能的な抗ウイルス反応に依存しており、阻害のレベルは二次ウイルス感染のタイミングに比例している。従って、他の呼吸器感染によりCovid-19に対する一過性の耐性が得られる可能性があると予測される。

J Infect Dis. 2023 Jun 15;227(12):1396-1406.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1341321X20303809

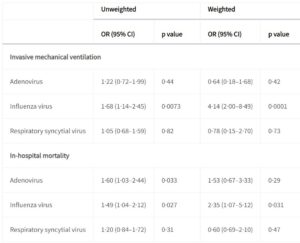

COVID-19のコロナ感染者6956例において583例にウイルスの重複感染が認められ、インフルエンザウイルスは227例、RSVは220例、アデノウイルスは136例であった。

重複感染による死亡率は明らかに上昇していた。

Lancet. 2022 Apr 16;399(10334):1463-1464

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00383-X/fulltext

ウイルス間の相互作用についての研究がある。

ウイルス同士の相性があるようで、COVID-19とRSVには相互作用がありそうだが、COVID-19とIAVの間にはなさそうである。

Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Dec 26;116(52):27142-27150.

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1911083116

2011年1月~2019年1月の間にインフルエンザ感染者をレトロスペクティブ・コホート研究がVeterans Affairs Informatics and Computing Infrastructure(VINCI)のデータ120806例のインフルエンザ患者を用いて解析された。

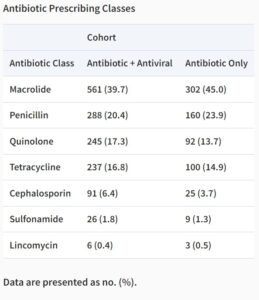

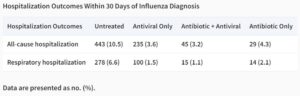

インフルエンザ診断から30日以内の入院患者で、無治療群4228例、抗菌薬のみの群671例、抗ウイルス薬のみ6492例、抗菌薬と抗ウイルス薬の併用群1415例で入院の相対リスクを推定した。

使用された抗生剤はマクロライド系抗生物質が最も多かった。

入院転帰の発生率を見てみると、未治療群で入院の割合が最も高く、抗菌薬と抗ウイルス薬の併用群で最も低かった。特筆するべきは、抗菌薬のみの投与群と抗ウイルス薬のみの投与群でほぼ同程度の効果があったということである。

最初の5日までで見てみると抗菌薬と抗ウイルス薬の併用投与は85%も入院リスクを低減している。呼吸器系入院では87%も入院リスクを低減している。抗菌薬のみの投与でも、それぞれ65%、67%も入院リスクを低減している。

Clinical Infectious Diseases, Volume 72, Issue 4, 15 February 2021, Pages 566–573,

https://academic.oup.com/cid/article/72/4/566/5715206

抗菌薬の投与により潜在する二次性肺炎を治療している可能性がある。

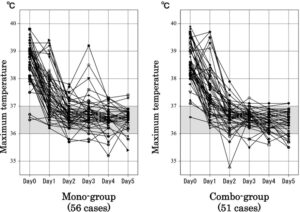

107例のインフルエンザA感染者に対してオセルタミビル治療群56例とオセルタミビル+アジスロマイシン併用のコンボ群51例で比較検討した。に群間で炎症サイトカインやケモカインの発現量には有意な差を認めなかったが、最高体温は3日目から5日目にかけてコンボ群のほうが有意に低かった。

PLoS One. 2014 Mar 14;9(3):e91293.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0091293

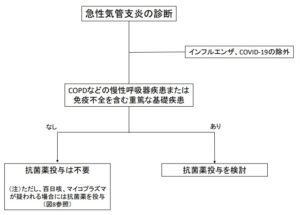

COVID-19感染症という気道感染症の診療に大きなインパクトを与える疾患が登場したことにより、気道感染症の抗菌薬適正使用に関する提言の改訂版が令和4年11月20日に出された。

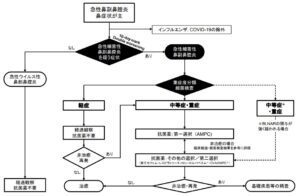

急性気管支炎に対する治療の考え方に、まずインフルエンザとCOVID-19の除外が組み込まれた。

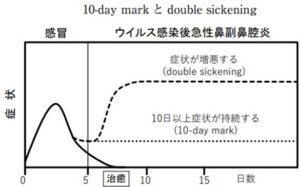

参:急性副鼻腔炎の10-day markとdouble sickeningの概念の図が下図のように修正された。

急性副鼻腔炎診療アルゴリズムにおいて、先ずインフルエンザおよびCOVID-19の除外をすることが付け加えられた。

急性咽頭・扁桃炎の場合も同じである。

成人の場合は下図のアルゴリズムであり、

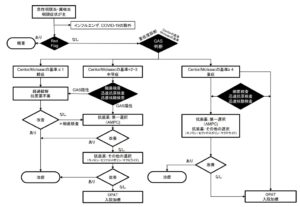

小児の場合は下図のようになった。

https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2211_teigen.pdf

感染症学会提言「抗インフルエンザ薬の使用について」が2029年10月24日更新された。

ノイラミニダーゼ阻害薬の有効性について多くの報告がなされており、ハイリスクの外来患者において入院を抑制すること、入院患者の致死率を抑制し、予防的投与はインフルエンザの伝搬を有意に減少させること、オセルタミビル投与は小児のインフルエンザ罹病期間を短縮させ、中耳炎発症のリスクを低下させることなどの報告がなされた。

2018年12月米国感染症学会(IDSA)が季節性インフルエンザの臨床ガイドラインを改定した。

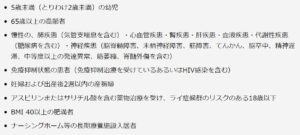

インフルエンザ罹患時に合併症のリスクの高い患者(下表)に対してノイラミニダーゼ阻害薬による治療が推奨されている。

下記の患者については、インフルエンザが確定あるいは疑われたならば、ワクチン接種の有無に関わらず可及的早期に抗ウイルス治療を開始する。

下記のインフルエンザの合併症のリスクのない患者については、インフルエンザ確定あるいは疑われたなら、ワクチン接種の有無に関わらず、抗ウイルス治療のを検討してよい。

アジアでのインフルエンザが確定した成人入院患者を対象としたコホート研究で、ノイラミニダーゼ阻害薬の効果は48時間以内の投与で歳であったが、それを超えても有効性が認められたと報告されている。(Eur Respir J 2015; 45: 1642-52.)

https://www.kansensho.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=37

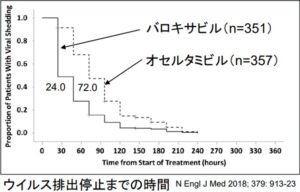

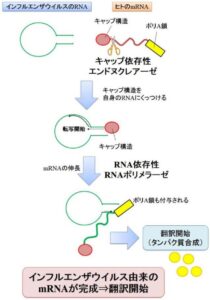

またパロキサビル マルボキシル(ゾフルーザ)は従来のノイラミニダーゼ阻害薬と異なり、キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害によりウイルスの増殖を抑制する新しい作用機序の薬剤である。

国際共同第3相試験の結果で臨床的な有効性、罹病期間の短縮はオセルタミビルと同等で、ウイルス感染拡大を早期に大幅に低下させることが示されている。

単回経口投与で治療が完遂する簡便性もある。

北海道における0-18歳の患者における報告では、解熱までの時間短縮効果は、インフルエンザAではノイラミニダーゼ阻害薬と同等であり、インフルエンザB型では、パロキサビルが優れているとしている(Pediatr Int. 2019 Jun;61(6):616-618.)。

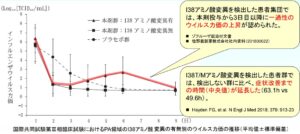

一方で、臨床例から検出されたウイルスでアミノ酸変異が認められ、パロキサビル低感受性株が報告されている。また、パロキサビル投与を受けていない患者からも低感受性ウイルスが検出されており、ヒト―ヒト間で伝播している可能性が示されている。

しかしながら、パロキサビル低感受性ウイルスが、臨床経過に与える影響については、エビデンスが十分ではないのが現状である。

健常者における治療では、アミノ酸変異を生じた例では、罹病期間の延長とウイルス感染かの再上昇が認められ、小児では、変異のない患者では罹病期間が43.0時間であるのに対して、変異が認められた患者では79.6時間と1.8倍延長している。成人では、変異のない患者での罹病期間49.6時間が、変異が出ると63.1時間と延長していたが、プラセボ群の80.2時間よりは短縮していた。

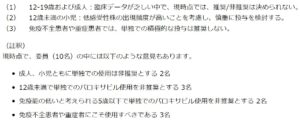

以上の点を鑑みて、この委員会では、パロキサビルの使用に関して、現在までに得られたエビデンスを検討した結果、以下のような提言を行っている。(単独投与が前提)

https://www.kansensho.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=37

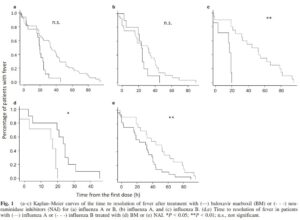

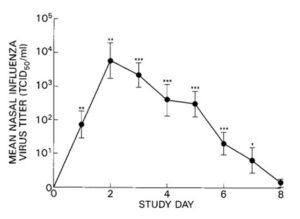

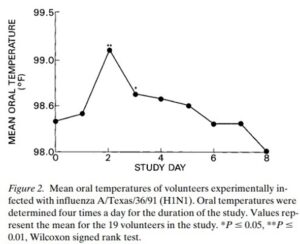

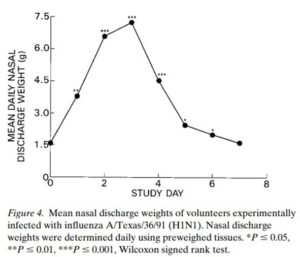

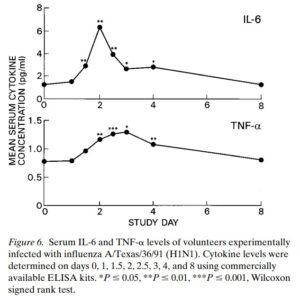

20名のボランティアにインフルエンザAテキサス/36/91(H1N1)を経鼻的に感染させ、ウイルス力価や症状変化、サイトカインの推移を観察した研究がある。ウイルス力価は2日目にピークとなった。

体温変化は2日目がピークで漸減した。

鼻水の量は3日目がピークであった。

合計の症状スコア(●)、上気道症状(〇)、全身症状(■)は2日目がピークで、下気道症状(□)は漸増した。

鼻汁におけるサイトカインは下図のように変化した。

血中のIL-6は2日目にピークとなったがTNF-αは3日目まで漸増した。

J Clin Invest. 1998;101(3):643-649.

抗インフルエンザ薬の一覧を下表に示す。

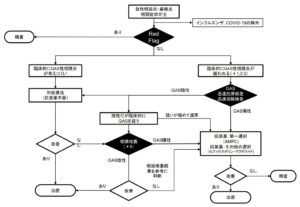

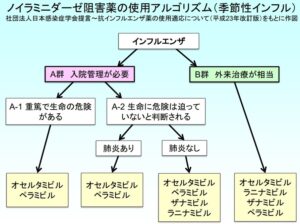

アルゴリズムとしては入院管理が必要なA群と外来治療が相当のB群に分けられている。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000574837.pdf

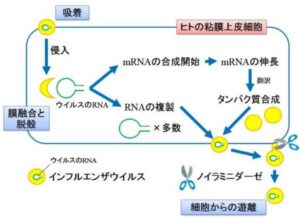

参:インフルエンザウイルスの増殖機構:新薬情報オンライン

この過程を細かく見てみる。

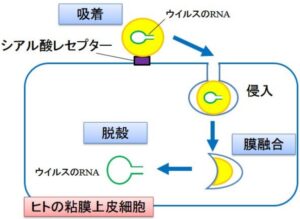

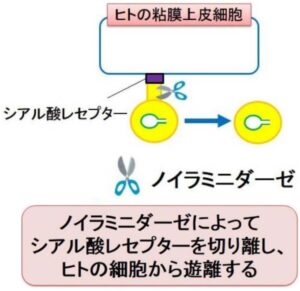

インフルエンザウイルスはヒトの粘膜上皮細胞にあるシアル酸レセプターに結合し、細胞内に取り込まれる。膜融合が起こり、その後脱殻し、ウイルスのRNAがヒト細胞内に放出される。

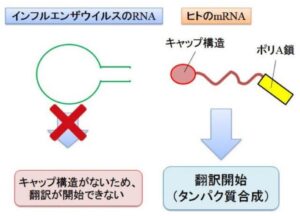

RNAはキャップ構造がないと翻訳は開始されないが、インフルエンザウイルスRNAにはキャップ構造がない。

ヒトのmRNAのキャップ構造がキャップ依存性エンドヌクレアーゼにより切断され、インフルエンザウイルスのRNAに結合し。このキャップ構造を起点(プライマー)として転写が開始され、インフルエンザウイルスが元から持っているRNA依存性RNAポリメラーゼにより伸長反応が促進される伸長反応の最後にポリA鎖(mRNAの安定性にかかわる)が付与され、mRNA転写が完了する。

その後、mRNAは翻訳が開始され、ウイルスのタンパク質が合成される。

このようにして出来上がったウイルス蛋白質とウイルスのRNAが合わさってインフルエンザウイルスが完成する。

ヒト細胞内で増殖したインフルエンザウイルスは、ヒト細胞表面に盛り上がり(出芽)、ノイラミニダーゼにより切り離され、ヒット細胞から遊離し、他の細胞に感染する。

キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬パロキサビル マルボキシル(ゾフルーザ)の使用についての新たな提言(2023.11.27改訂)

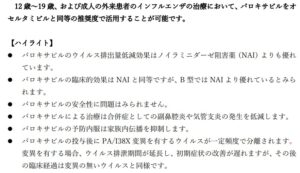

12~19歳、および成人の外来患者におけるパロキサビルの投与について

1. 臨床効果と抗ウイルス効果について

インフルエンザAについてはオセルタミビルと同等の効果、インフルエンザBについてはオセルタミビルよりもより有効であった。

年齢を問わずNAIよりも臨床症状の速やかな改善と安全性が確認された

3編のRCTのメタ解析で年齢を問わずオセルタミビルと比較し、有症状時間の短縮、投与直後のウイルス力価およびRNA量を有意に減少させた。

Network meta-analysisにおいてNAIと臨床効果は同等であり、ウイルス力価減少効果はハイリスク群においていずれのNAIよりも優れていた。

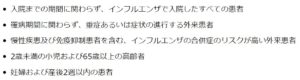

一回投与で治療が終了するパロキサビル、ペラミビル、ラニナミビルの治療効果を12RCTのNMAによる解析結果では、症状改善まで、および解熱に至るまでの時間は、それぞれ、ペラミビル、パロキサビルが最も短く、投与後24および48時間後のウイルス排出量の減少効果はパロキサビルが最も優れていた。

2. 暴露後予防効果、およびNAI低感受性ウイルスの伝搬抑制について

545例のindex caseに暴露された同居家族752例への予防投与のっ効果を検討した他施設共同二重盲検試験では、暴露後10日までにおけるインフルエンザ発症割合はパロキサビル投与群で1.9%で、プラセボ13.6%に比べ86%の発症予防効果を認めた。

3. 関連合併症の発症抑制効果

ハイリスク群を対象とした先述のRCTおよび21編のRCTのメタ解析において、パロキサビルはプラセボに比較して、副鼻腔炎と気管支肺炎の合併を有意に抑制した。入院及び肺炎の合併は、有意差は出なかったが数では減少していた。

4. PA/138Xについて

当初の解析でパロキサビル治療群にPA/138X変異を有するウイルスが健康成人で9.7%、小児で23.4~38.8%と高率に認められた。

12~64歳の健康人の先行研究CAPSTONE-1試験でPA/138X変異の認められた症例のサブ解析では、ウイルス消失までの時間の中央値は延長し、症状緩和までの時間の中央値も12時間延長が見られたが、Day5以降については差を認めなかった。

2019年にはパロキサビル治療歴のない入院中の小児から138X変異を有するA(H3N2)が検出され、その後PA/138X変異ウイルスの兄弟間感染事例の報告があり、PA/138X変異ウイルスの市中拡大が懸念されたが、その後国立感染症研究所での現行の解析法で見る限りPA/138X変異ウイルスの増加は確認されていない。

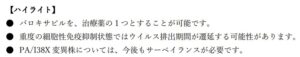

重症患者及び免疫不全患者におけるパロキサビルの投与

1. 重症患者における有効性について

入院加療を要するインフルエンザAによる感染症790例の後方視的研究でオセルタミビとの比較において30日死亡率には差はないものの治療開始後の生産粗結晶からの回復に要する時間は短い結果であった。

入院を要する重症インフルエンザ患者を対象としたオセルタミビルとパロキサビル併用群241例とオセルタミビル単独治療群125例の研究では、臨床改善を認めるまでに要する時間は97.5時間と100.2時間で有意差はなく、有害事象も認められていなかったが、併用群で抗がん剤患者において、両薬剤に耐性が出現したことが報告されている。

我が国の入院患者を対象とした2つの後ろ向き研究では、オセルタミビルとの比較で死亡率を低下させ、有意に入院期間を短縮させた。

これらの知見にょり、推奨/非推奨を現時点ではまだ論じることとはできないが、内服薬の薬理医学・薬行動隊が不安定となる患者(血液透析患者、ショック、等)を除き、パロキサビルを重症患者の治療に単独で投与することは可能と考える。

2. 免疫抑制患者における有効性について

免疫抑制状態(含化学療法、HIV/AIDS、白血病/リンパ腫、骨髄移植、臓器移植、SLE、プレドニゾロン>20mg/日、Tacrolimus内服、等)と判断されたサブグループ103例の解析では、臨床効果指標の改善において、オセルタミビルとの間に差は認められなかった。

薬剤の種類を問わず、重度の免疫抑制状態においてはウイルス排出が遷延するのみならず、薬剤低感受性ウイルスが排出されえることがわかっているのでこの点を留意する必要がある。

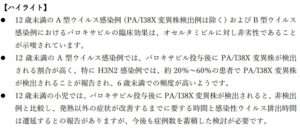

12歳未満の小児に対する投与について

1. 臨床効果について

インフルエンザA感染例での効果

1歳から12歳未満の小児を対象としたパロキサビルとオセルタミビの比較したランダム化二重盲検試験(miniSTONE-2)ではほとんどがインルエンザA感染例で有熱時間(41.2時間vs46.8時間)、発熱以外の症状が改善するまでに要する時間(138.1時間vs150.0時間)については、有意差を認めなかった。

6歳から10歳までの患者を対象とした観察研究でも有熱時間は有意差を認めなかった。

インフルエンザB感染例での効果

0歳から7歳未満の小児を対象としたパロキサビル顆粒製剤を用いたオープンラベル第3相臨床試験では、有熱時間は30.7時間、発熱以外の症状が改善するまでに要する時間は41.7時間であった。同試験では、ほとんどの症例で投与4日目以降に感染性ウイルス量が再増加すること、また、約60%の症例で再発熱することが報告されている。

12歳未満の小児を対象とした2つの臨床試験結果を問うお具した解析結果において、Bがた感染例でのパロキサビル投薬後有熱時間は、6歳未満では32.2時間、6歳から12歳未満では20.6時間であった。

2. 小児におけるPA/138X変異株について

miniSTONE-2試験で19.3%の患者でパロキサビル投与後にPA/138X変異株が検出されており、特に1歳から5歳未満の小児での検出率が31.3%と高いことが報告されている。6歳から10歳に比較し6歳未満の小児で(H1N1:20.0%vs0.0%、H3N2:52.2%vs18.9%)パロキサビル投与後に変異株がより多く認められる。

6歳から10歳までの小児を対象とした観察研究と1歳から12歳未満の小児を対象とした研究では、PA/138X変異株検出例と非検出例との間で、有熱時間(35.8時間vs69.5時間:p<0.0518)に有意差はないものの、発熱以外の症状が改善するまでに要する時間(42.8時間vs79.6時間)、感染性ウイルス排出時間(3日間vs6日間)についてはPA/138X変異株検出例で明らかに遷延することが報告されている。

以上まとめると12歳未満の小児に対するパロキサビル投与は慎重な適応判断が必要である。

https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/teigen_231130_nashi.pdf

インフルエンザの治療についての総括

早期発見から早期治療へ

普段から備えておく:ワクチン接種、マスク着用や手洗い、うがいなどの感染制御活動

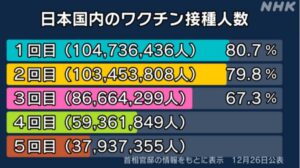

ワクチンの接種状況としてコロナは91.3~92.7%、肺炎球菌ワクチン15.8%(令和2年)、インフルエンザ65.6%(令和2年)であり、もっとワクチン接種を行うべきである。

参:

コロナワクチン接種状況(2023年12月26日)

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/

肺炎球菌ワクチン接種状況

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001173696.pdf

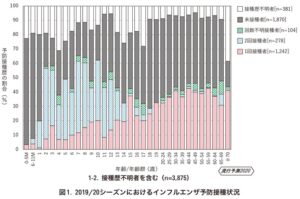

インフルエンザワクチン接種状況

https://www.niid.go.jp/niid/images/iasr/2021/11/501r05f01.gif