呼吸器系

2015.12.14

高齢者肺炎予防の重要性 國島広之先生

2015年11月25日 崎陽軒本店

演題「高齢者肺炎予防の重要性」

演者: 川崎市立多摩病院総合心療内科部長 國島広之先生

内容及び補足「

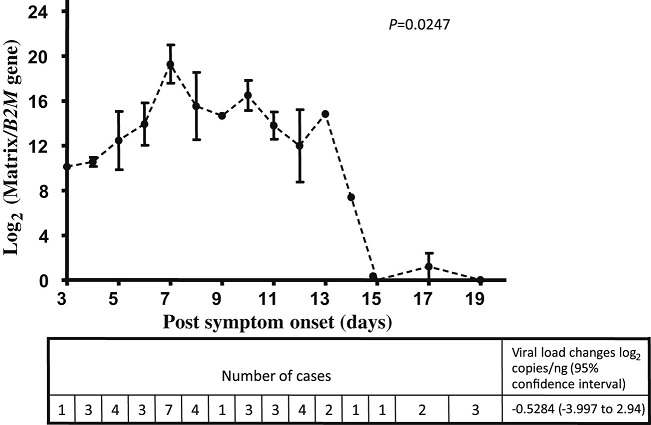

インフルエンザH1N1kannsennniyoru 肺炎により死亡された剖検例の検討で、IL-1 receptor protein、IL-6、TNF-α、IL-8、monocyte chemoattractant protein-1、macrophage inflammatory protein 1-β、interferon-inducible protein-10が過剰に分泌されていた症状発現7日目にもっとも上昇し、17日目まで遺伝子発現は上昇していた。

http://ajp.amjpathol.org/article/S0002-9440(13)00479-3/fulltext

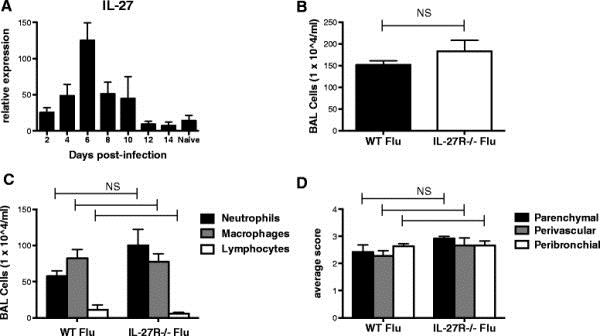

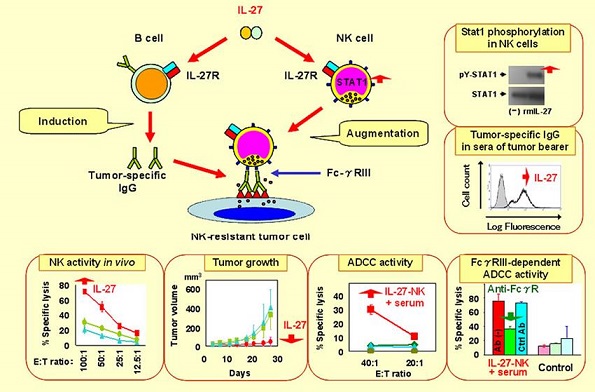

インフルエンザ感染後の二次性肺炎の原因としてStaphylococcus aureusが一般的であるが、IL-27の発現はウイルス感染後6日目に著増することがわかっており、このタイミングで二次性肺炎が起こりやすいといえる。

http://www.respiratory-research.com/content/16/1/10

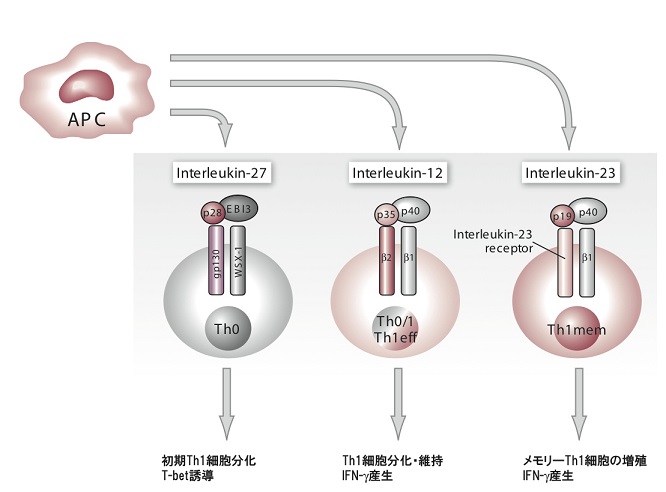

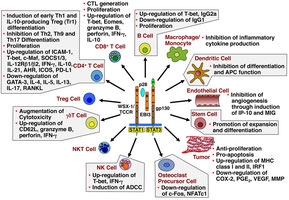

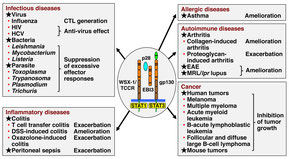

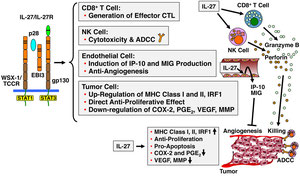

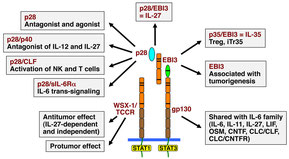

参:IL-27はTh1細胞の分化の初期に作用し、IL-12がTh1細胞の増殖と維持に当たり、IL-23がメモリーTh1細胞の増殖を誘導している。IL-27は免疫、炎症抑制作用ばかりでなく、免疫疾患や感染症のみならず代謝性疾患でも重要な役割を果たしていることがわかってきた。

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/s37be869ff3691cd2/image/ic3db2cb615fb2815/version/1367191529/image.jpg

http://mcis-sagamed.info/research/cytokines_and-_their_functions/

http://www.tokyo-med-ims.com/%E7%B5%84%E7%B9%94/%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%83%A8%E9%96%80/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%86%85%E5%AE%B9/

IL-27がNK細胞の生存を延長し細胞障害性を増強すること、B細胞に作用して腫瘍特異的IgG抗体を産生させること、IgGとIL-27で活性化したNK細胞が協調的に働いて、FcyR3依存性にNK抵抗性の腫瘍を傷害することが分かった。

http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/microbiol/research/project_2.html

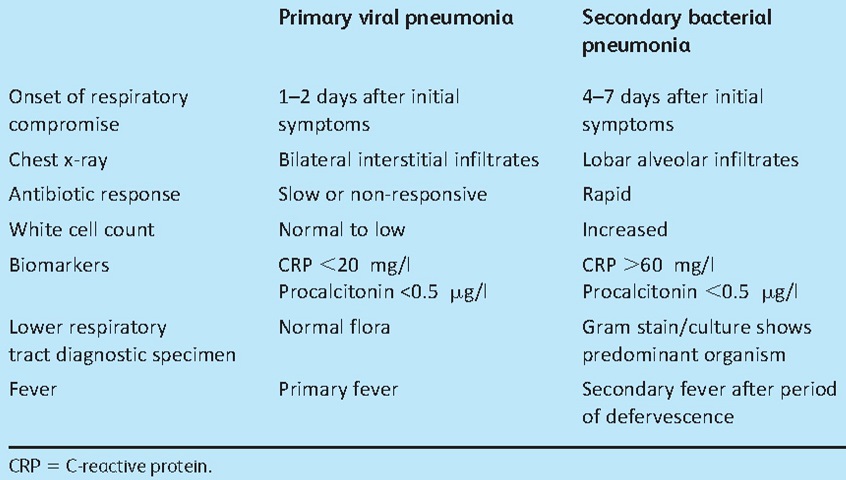

インフルエンザに伴う肺炎についてまとめてみるとインフルエンザウイルスによる肺炎は、発症1-2日目であり、インフルエンザに伴う細菌性肺炎は発症4-7日目に起こっていることがわかる。CRPの上昇も、インフルエンザウイルスによるものは2 mg/dL以下であるのに対して、二次性の細菌性肺炎は6 mg/dL以上と差がみられる。

http://www.clinmed.rcpjournal.org/content/12/1/67.short

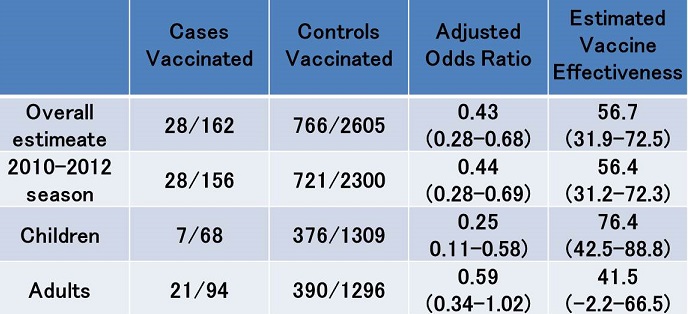

JAMA 2015年10月13日の発売号で2010年から2012年、米国においてインフルエンザワクチンがインフルエンザ肺炎で入院することへの関与が報告された。2767人の肺炎で入院した患者さんのうち、162人のワクチン接種者では28人、非ワクチン接種者では2605人中76人にインフルエンザ肺炎が認められた。調節因子を補正した結果0.43とインフルエンザ肺炎発生抑制効果が見られた。小児においてはよりその効果が認められた結果であった。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26436611

18歳から64歳までのYounger Adults 520229人でインフルエンザワクチンが疾患とどのような関係にあるかを調べた研究がある。全国的なYounger Adultsへインフルエンザのワクチン接種が15%以下の場合と比較して、16-20%の場合0.91、21-25%の場合0.87、26-30%の場合80、31%以上の場合0.79にインフルエンザに関連する高齢者の疾患発症が減少すると報告された。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26359478

WHOの報告によると2006年では高齢者のインフルエンザワクチン接種率は50%、2010年で75%であり、日本では2009年で50%といわれており、低い接種率である。

成人の急性咳嗽疾患におけるcommunitiy-acuired pneumonia(CAP)の診断と買たるサインの関係を研究した報告によると、4464人のうち421人がCAPと診断されたが、その際有意な因子としては、50歳以上、発熱、低酸素、頻脈、過呼吸であった。その中で一番強い因子は低酸素であり、複数重なるとCPAの可能性が高くなった。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17606087

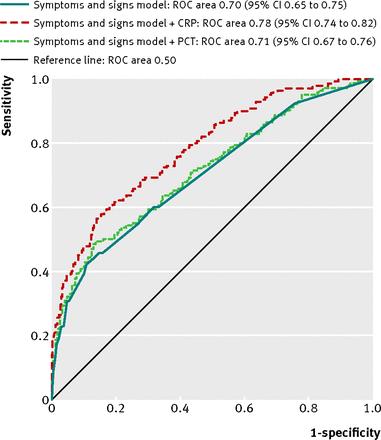

肺炎の診断をするためのマーカーの検討では、鼻汁のない息切れ、呼吸雑音、呼吸音の減弱、頻脈、発熱でROC areaは0.7となり、これにCRPが3mg/dL超える上昇を追加するとROC areaは0.78と上昇するが、procalcitonin(0.25 µg/L and >0.50 µg/L)の測定は変化を認めず、有用な検査とはならなかった。

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2450

肺炎の重症度分類システムはイギリス胸部疾患学会のCURB-65システムを参考にして作成されたA-DROPシステムがある。

参:CURB-65:Confusion、BUN>7mmol/L、Respiratory rate≧30/分、SBP<90mmHg DBP≦60mmHg、Age≧65

A- DROP:

Age – 男性70歳以上、女性75歳以上

Dehydration – BUN 21mg/mL以上、または脱水あり

Respiration – SpO2 90%以下(PaO2 60Torr以下)

Orientation – 意識障害

Pressure – 収縮期血圧 90mmHg以下

の指標で以下のように分類して対応する。

超重症 – 4〜5項目該当するか、1項目以上該当し、かつ、ショックが存在する場合であり、集中治療室での治療の適応となる。

重症 – 3項目該当する場合であり、入院治療の適応となる。

中等症 – 1〜2項目該当する場合であり、外来ないし入院治療の適応となる。

軽症 – 該当項目がない場合であり、外来での治療の適応となる。

中等症までとそれ以上で、各パラメータの違いを見てみると高齢者で重症例が多い。

参:日米ガイドラインに基づく市中肺炎の重症度の絵検討

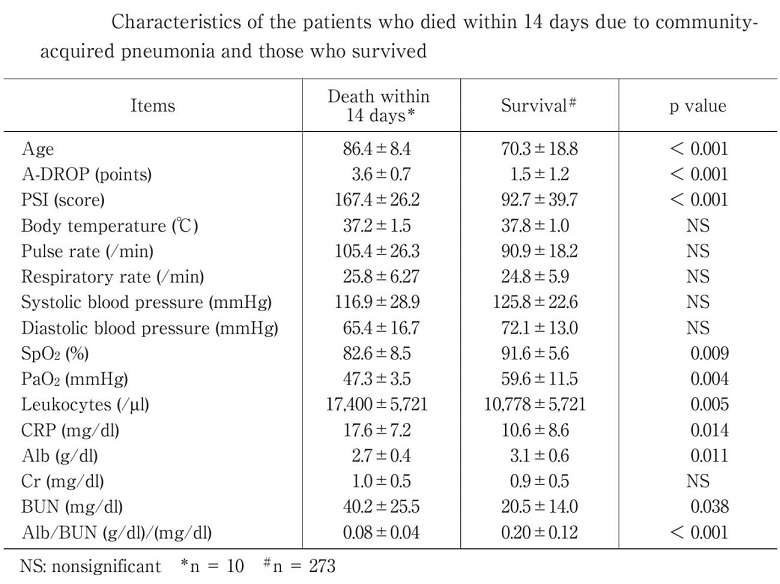

早期死亡群と生存群の比較で有意差を認めたのは、年齢、A-DROP項目数、PSIスコアである。低アルブミン決勝は世簿の判定に有用であるとの報告があるが、重症肺炎例では脱水があるため、低アルブミン血症がマスクされている可能性がある。

http://www.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/047090781j.pdf

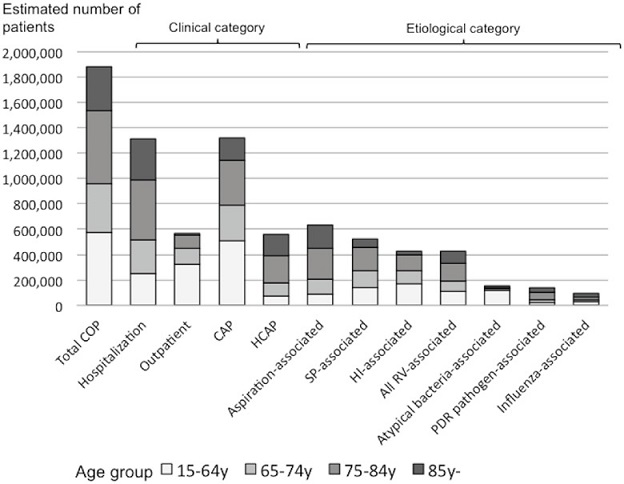

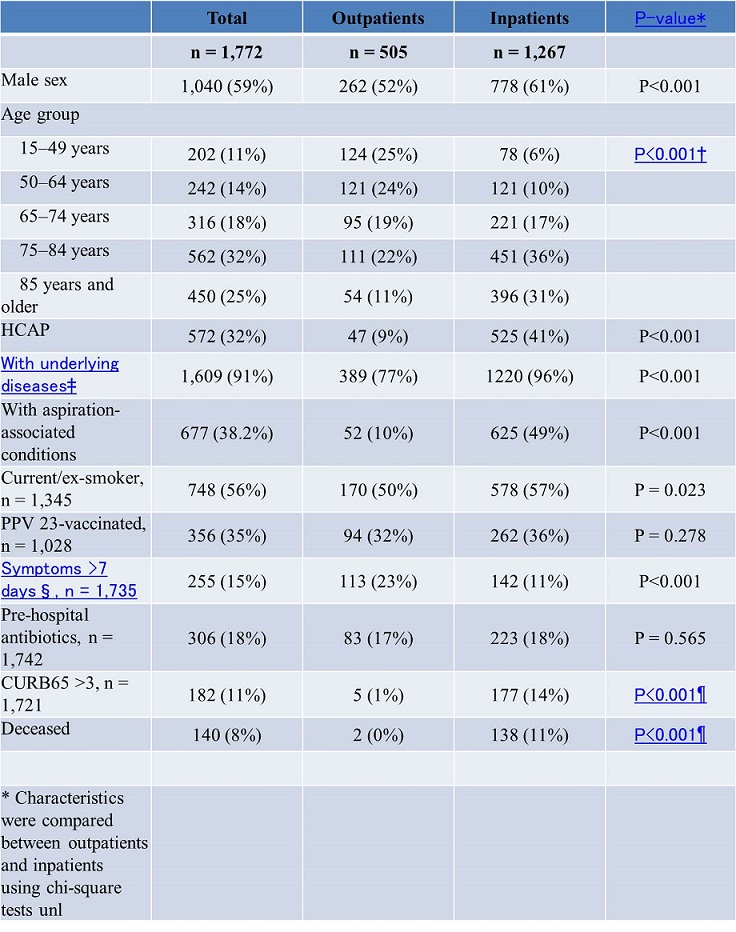

2011年9月から2013年1月の期間多数の施設で、15歳以上のcommunitiy-acquired pneumonia (CAP)とhealth care-associated pneumonia (HCAP)の重症肺炎を検討した研究がある。

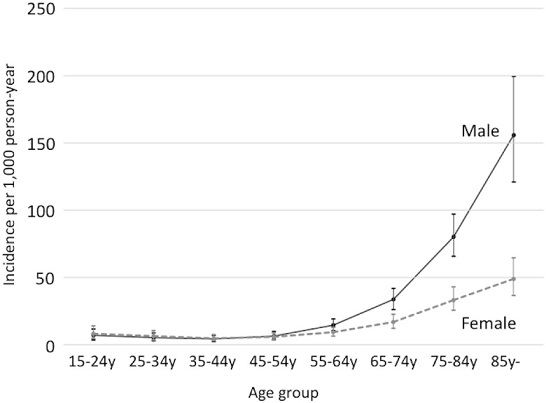

932080人の病院来訪者のうち1772例のCOP発症を認めた。COPの罹患率は16.9、入院が5.3、院内死亡が0.7であった。罹患率は85歳を超えると急増し、65歳未満の10倍にも上る。

肺炎球菌がその原因菌として重要であるが、近年の報告を見ると肺炎原因菌の20-28%が肺炎球菌によるものとされている。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20729232

日本においてもCAPの17-24%とされている。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23855620

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23370738

ニューモバックスPPV23により成人におけるInvasive Pneumococcal disease (IPDs)を減少させることができるが、高齢者においてはその効果は弱い。近年プレベナーPCV13が高齢者において有効との報告がなされている。プレベナーが小児に導入された2010年においては、PPV23は肺炎球菌のセロタイプの85%を、PCV13は62%カバーしていた。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19538821

最近の報告によるとPPV23は67%、PCV13は54%に減少してきている。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344141

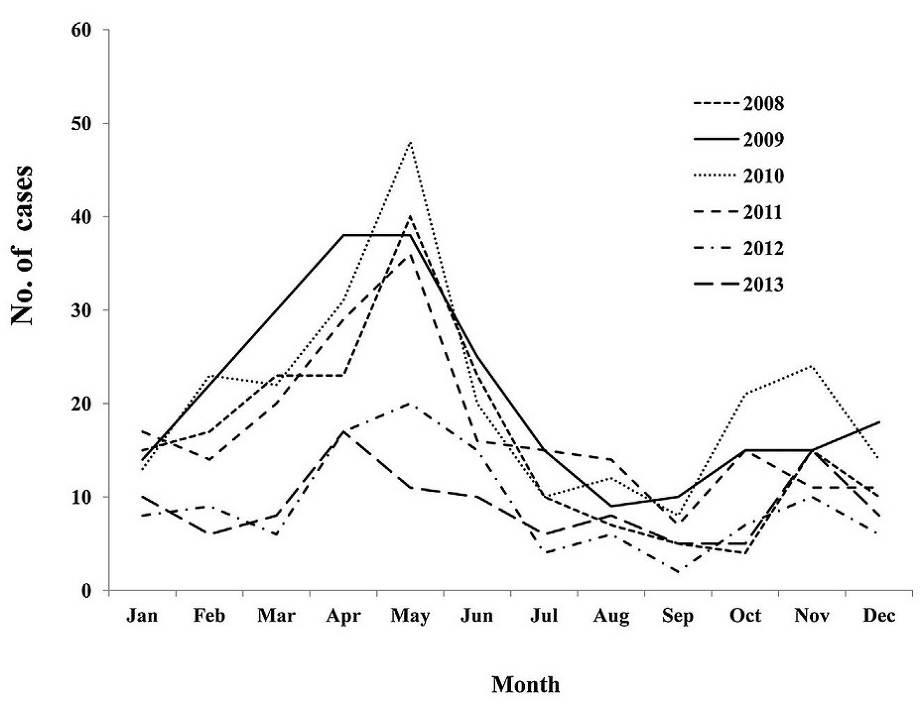

近年の日本におけるIPDの推移は下記の図のようになっている。4月から6月にかけて多く2010年をピークに減少しているように見える。

2010年以前とそれ以降に分けて比較してみる。

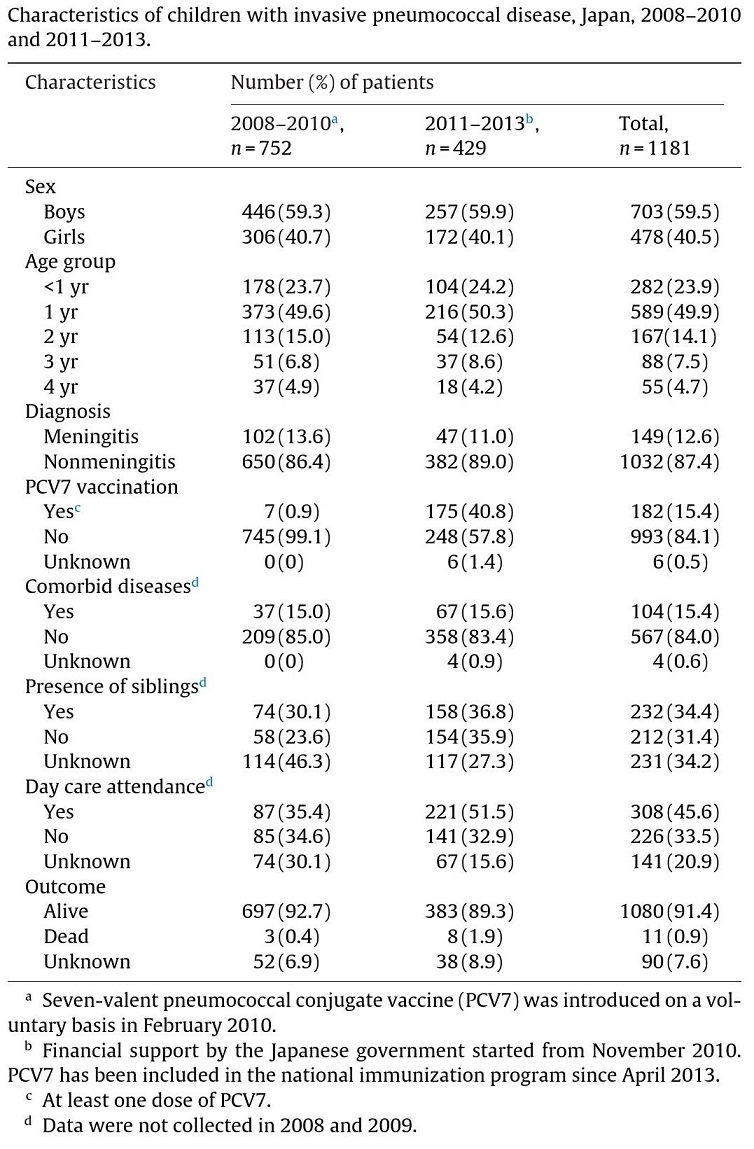

IPDで入院となった小児の背景は下記の表である。

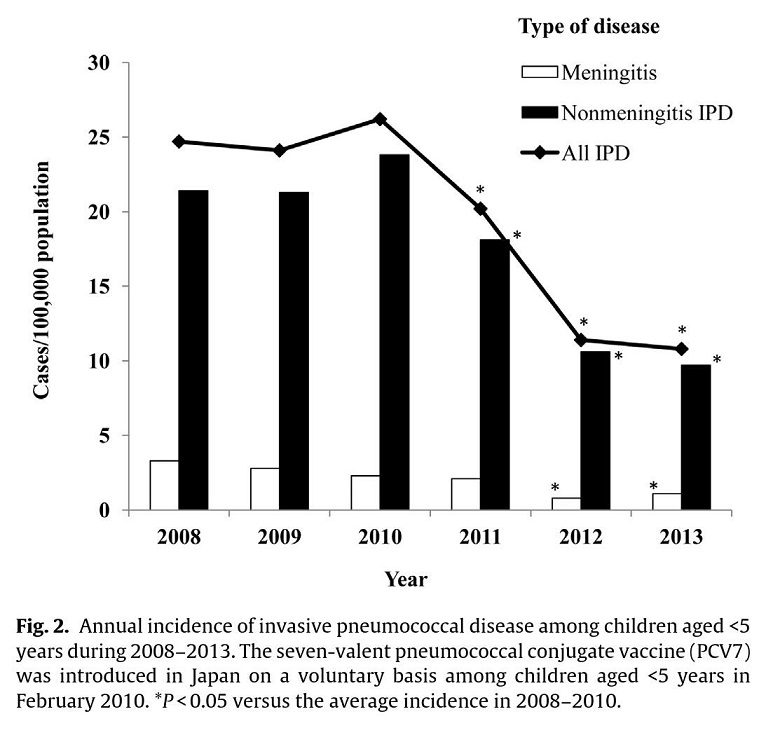

患者数を見てみると、髄膜炎発症者及び、非髄膜炎IPD患者ともに明らかに減少しているのがわかる。

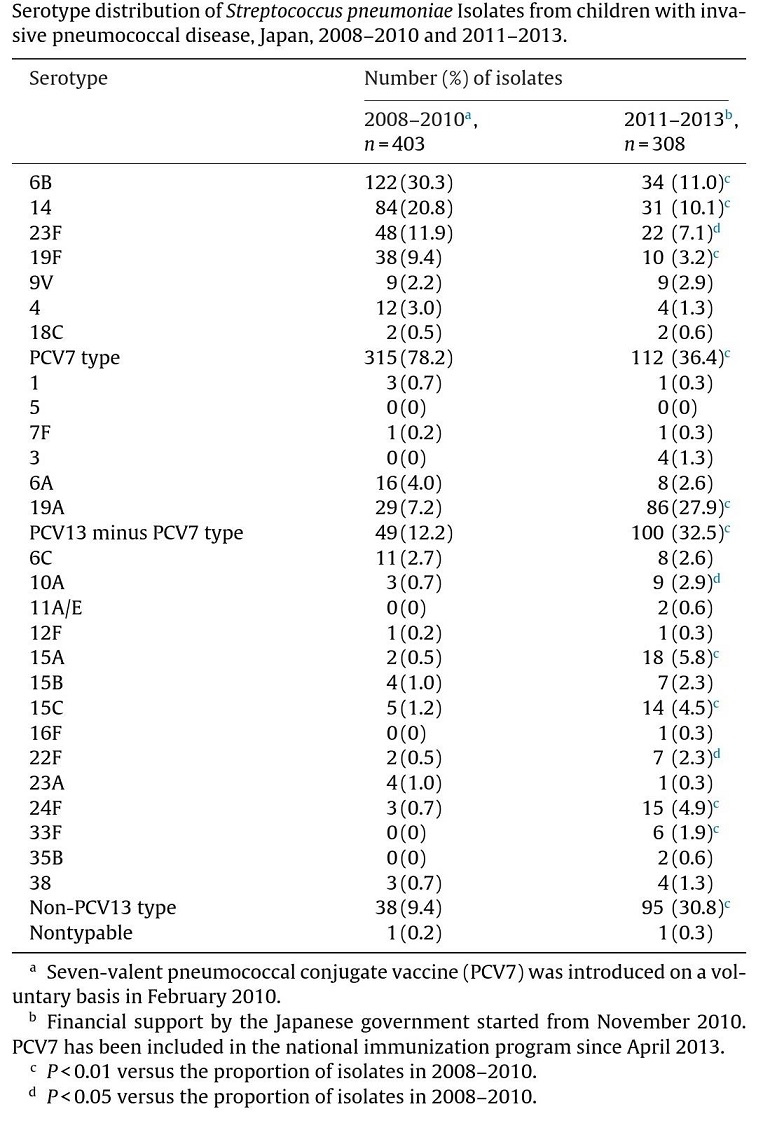

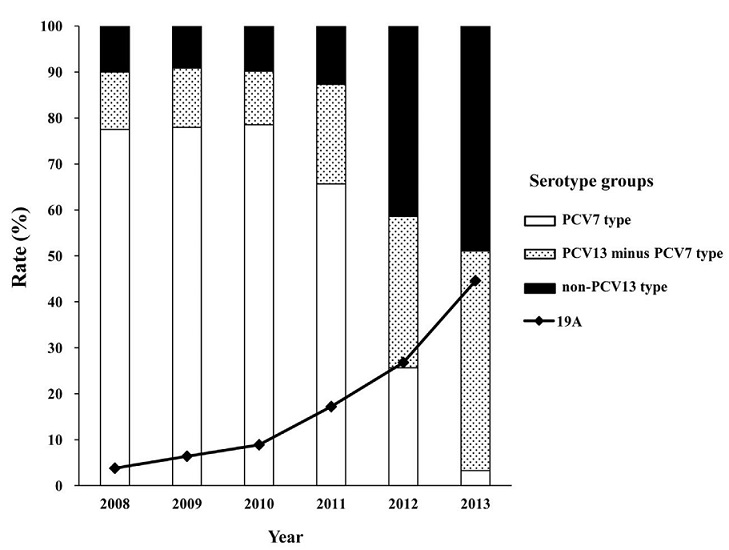

検出されたSerotypeは大きく変化しており、Non-PCV13 typeが9.4%から30.8%に増加している。特に19Aの増加が顕著である。

これをまとめてグラフ化すると下図のようになる。Non-PCV13 typeは2013年には約半数にもなっている。

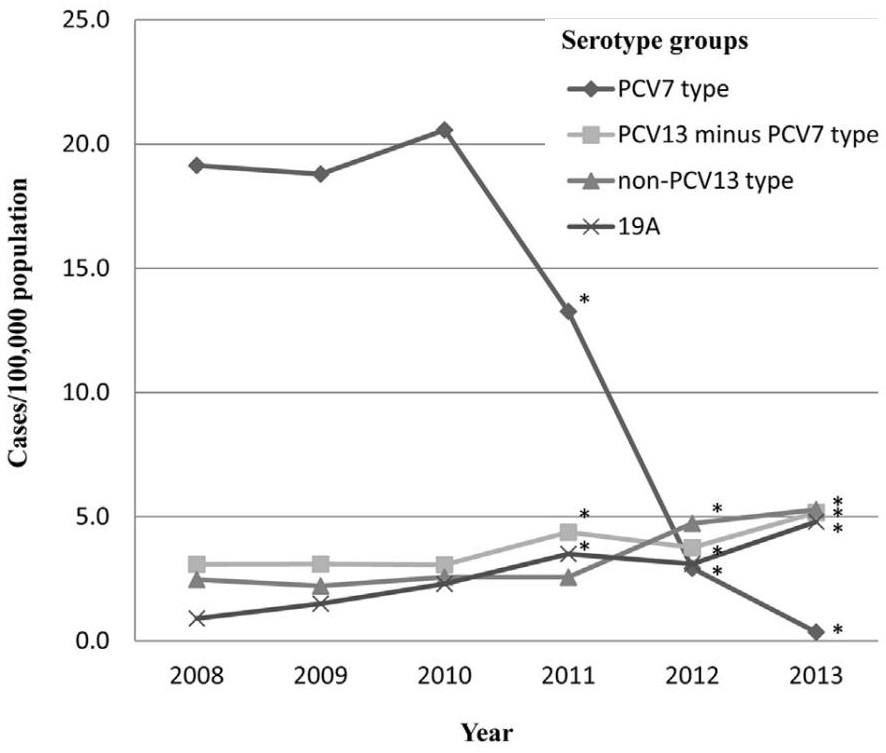

人口10万人当たりの発症者数として変化を見てみるとPCV7 Typeの減少は2010年以降顕著であるが、それ以外の実数は依然増加傾向にある。

http://ac.els-cdn.com/S0264410X15010385/1-s2.0-S0264410X15010385-main.pdf?_tid=1c775976-9bf1-11e5-bf08-00000aab0f01&acdnat=1449389737_df1ecd2ea9b7fc062c3e560811cf836f

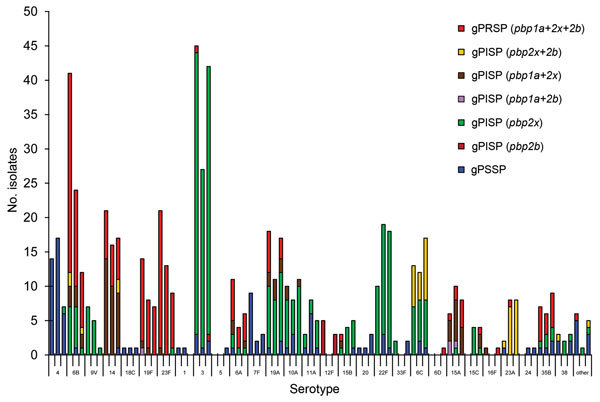

抗生剤の耐性化の問題もある。2010年4月から一年ごとにペニシリン耐性株の検出数の推移をセロタイプべつに下図に示す。

Yearly changes in number of serotypes and in penicillin resistance in genotypes found in isolates from adults with invasive pneumococcal diseases, Japan, April 2010-March 2013. Serotypes are shown for each of the 3 yearly surveillance periods: April 2010-March 2011, April 2011-March 2012, and April 2012-March 2013. Short tic marks on horizontal axis represent yearly number of isolates for specific serotypes; longer tic marks represent the 3-year surveillance period for each serotype. gPSSP, genotypic penicillin-susceptible Streptococcus pneumoniae; gPISP, genotypic penicillin-intermediate resistant S. pneumoniae; gPRSP, genotypic penicillin-resistant S. pneumoniae. Parentheses enclose abnormal pbp genes that mediate penicillin resistance.

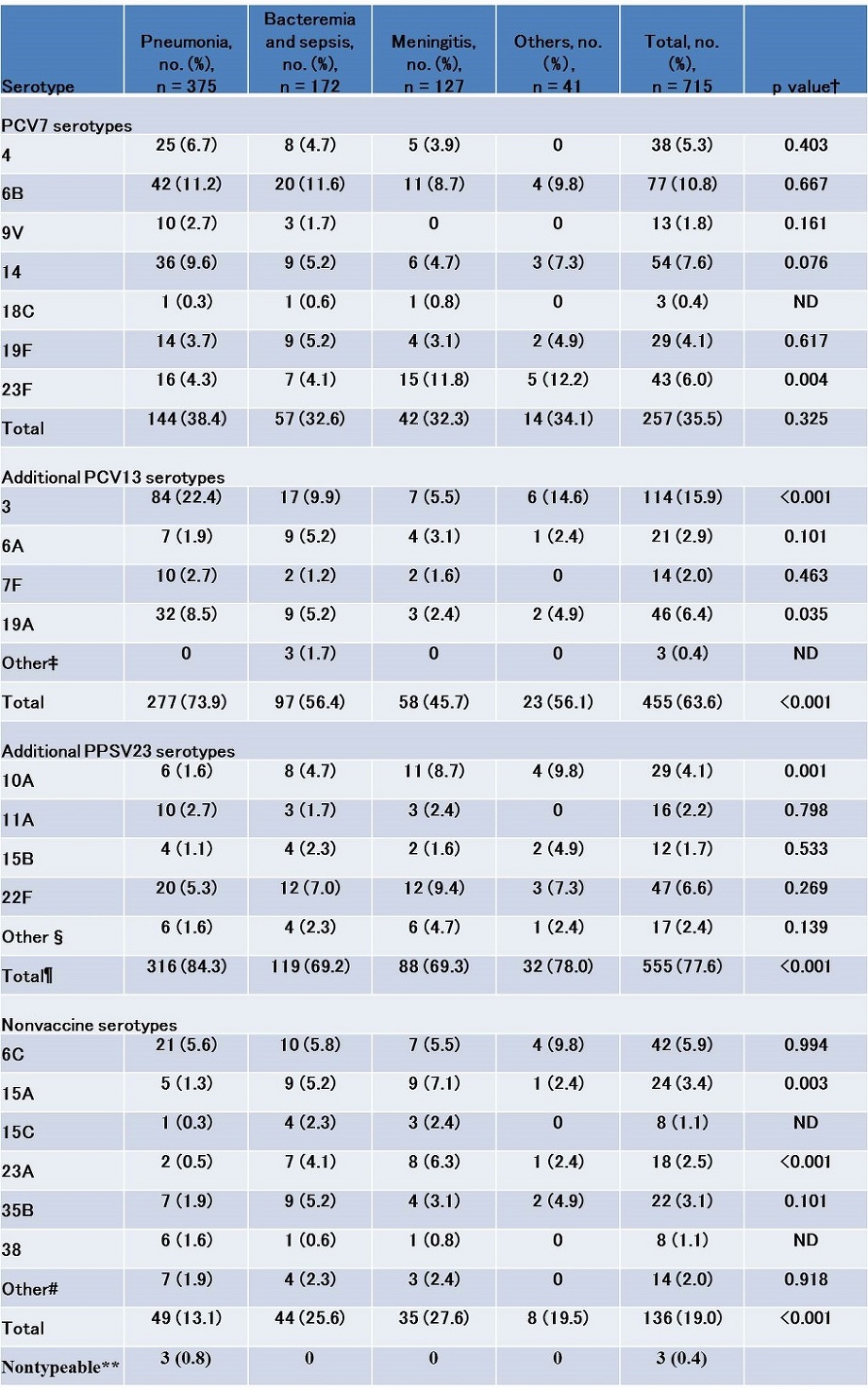

肺炎、敗血症、髄膜炎の頻度をセロタイプごとに示す。PCV13とPPS23でカバーされていた肺炎の頻度はそれぞれ、73.9% 84.3%、菌血症および敗血症は56.4% 69.2%、髄膜炎は45.7% 69.3%と差がある。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26485679

2010年から2013年のカバー率の変化、PCV13は73.8%から54.2%にPPSV23は82.2%から72.2%と変化しており、PPSV23の方のカバー率の減少が少ない。

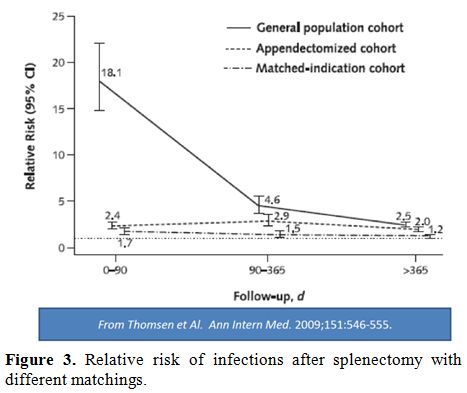

27年間経過観察された脾臓摘出者8149名の研究から、脾臓摘出患者は、入院中の肺炎、髄膜炎敗血症の頻度は1.9~3.4倍、静脈血栓症や肺塞栓症の頻度は2.2倍、固形がんの発症頻度は1.3~1.9倍、血液の悪性腫瘍は1.8~6.0倍に上昇する。

術後10年以上経過してくると、肺炎や敗血症になる頻度は1.6~3.0倍、虚血性心疾患1.4~4.5倍、がん1.3~4.7倍に増加する。

術後90日以内の早期の感染症及び死亡リスクは虫垂炎切除者に比較して33倍高い。

晩発性の感染症においては、脾摘の年齢により頻度は異なる。

小児期における脾摘は成人になってからの脾摘よりも敗血症や死亡リスクは高い。

脾摘後にワクチンを接種することにより危険は残存するが感染症の危険度は減少する。

この危険度は脾臓摘出だけでなく、内在する疾患による因子がある程度影響している。

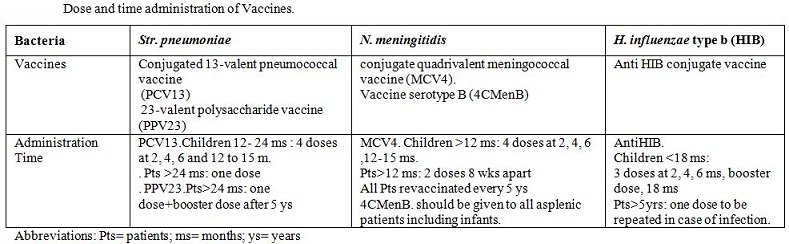

脾臓摘出患者においてのワクチン接種は積極的に行われるべきものであり、現在行われているものとして以下のものがある。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24056815

http://www.mjhid.org/index.php/mjhid/article/view/2015.057/html_53

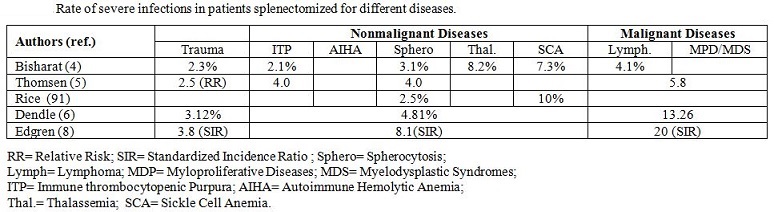

20132人の脾臓摘出患者の敗血症の入院危険度は5.7倍である。事故によるものは3.4倍、血液悪性腫瘍によるものは18倍である。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24374533

誤嚥性肺炎:高齢者には誤嚥性肺炎が多くなる。嫌気性菌を含めた校内情愛細菌が原因となるため、β-ラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリン系薬剤の選択で十分であるが、院内発症の場合にはPseudomonas aeruginosaを含めたグラム陰性桿菌までカバーしておいた方が良い。

病原微生物としてStrephtococcus pneumonias、Staphylococcus aureus、腸内細菌化などの報告が多く、Klebsiella pneumoniaeが多いとの報告もある。Streptococcus anginousus spp.や嫌気性菌などの口腔内常在細菌の関与も指摘されている。院内発症の場合には、Psudomoaus aeruginosaを含めたグラム陰性桿菌まで想定するべきである。

今後は、Escherichia coli、Klebsiella spp.、Proteus spp.に関してはESBL産生株の増加が懸念される。

また、LVFXは嫌気性菌に対する効果が弱いのでGRNXやMFLXを選択するほうが望ましい。

http://www.chemotherapy.or.jp/guideline/jaidjsc-kansenshochiryo_kokyuki.pdf

嫌気性グラム陰性桿菌のFusobacterium necrophorumは口腔咽頭の感染を契機として、敗血症、内頸静脈の血栓性静脈炎、全身に塞栓症・膿瘍形成をきたすLemierre症候群の原因菌とされているが、クラビット耐性であることが多い。

歯周炎や扁桃周囲膿瘍の原因菌であるProvotella属菌株はβ-ラクタマーゼ産生株が増加しており、CTRX(セフトリアキソン:ロセフィン)やMTZ(メトロニダゾール:フラジール)に耐性であることに注意が必要である。

http://www.tdc.ac.jp/soc/jsotp31/book/a3.pdf

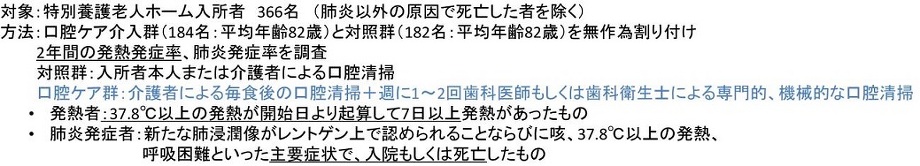

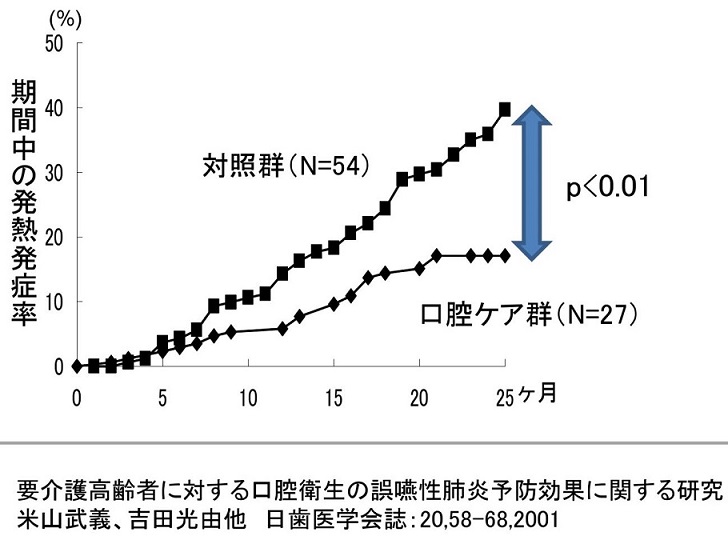

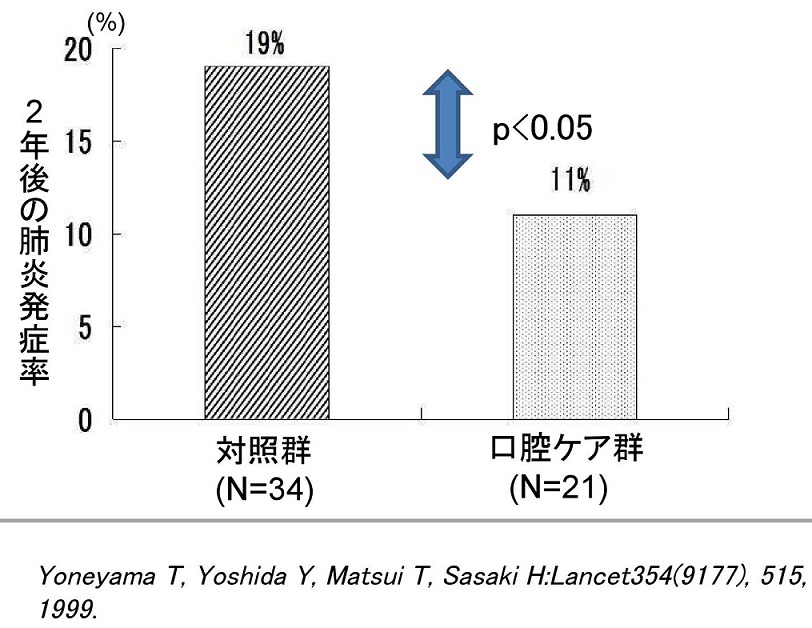

高齢者における口腔ケアは期間中の発熱は勝率を低下させるし、二年後の肺炎発症率も低下させる。

225例の肺炎を認めた進行した認知症患者に対して、何も治療しない場合8.9%、経口抗菌薬投与55.1%、筋注15.6%、静脈投与または入院加療20.4%により生命予後は改善したが、ナーシングホームでの快適さの改善には至らなかった。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20625013

57人の胃瘻を増設された症例の後ろ向き試験の結果著しい認知機能障害とADL低下を有する高度要介護高齢者において、摂食・嚥下障害への治療対策として行われた経皮内視鏡的胃瘻増設術(pervutaneous endoscopic gastrostomy:PEG)の検討では、PEG施行後の転帰では、生存期間の中央値は451.0±79.8日で、一年生存率は56%であった。PEG施行後の死亡件数は51/57件89.5%であり、PEG施行日から死亡までの平均期間は518.5±471.7日であった。死亡例の死因として肺炎が51例中45例88.2%を占めていた。著しい認知機能障害とADL低下を有する高度要介護高齢者において、摂食・嚥下障害への治療対策として行われるPEGではADL向上や肺炎予防への効果は期待できず、PEG施行後の転帰も不良であった。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/49/5/49_602/_pdf

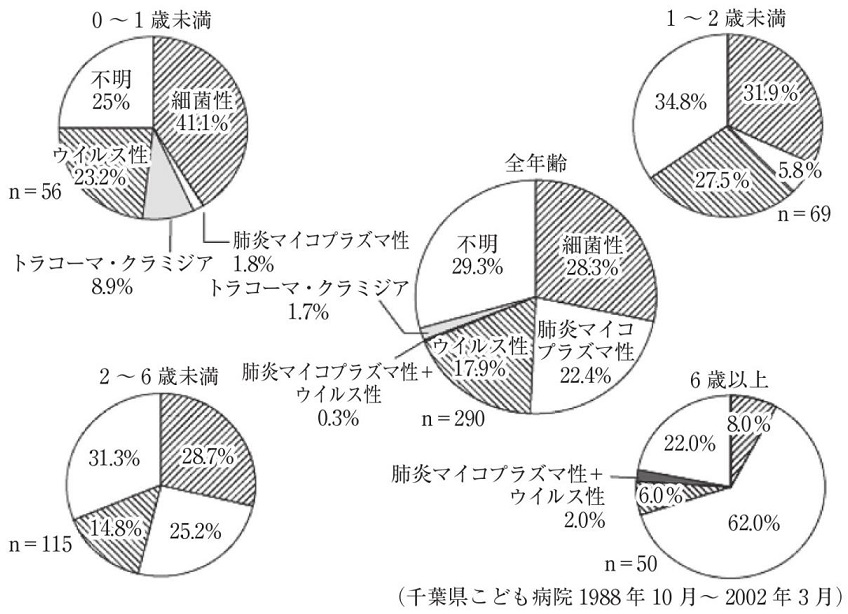

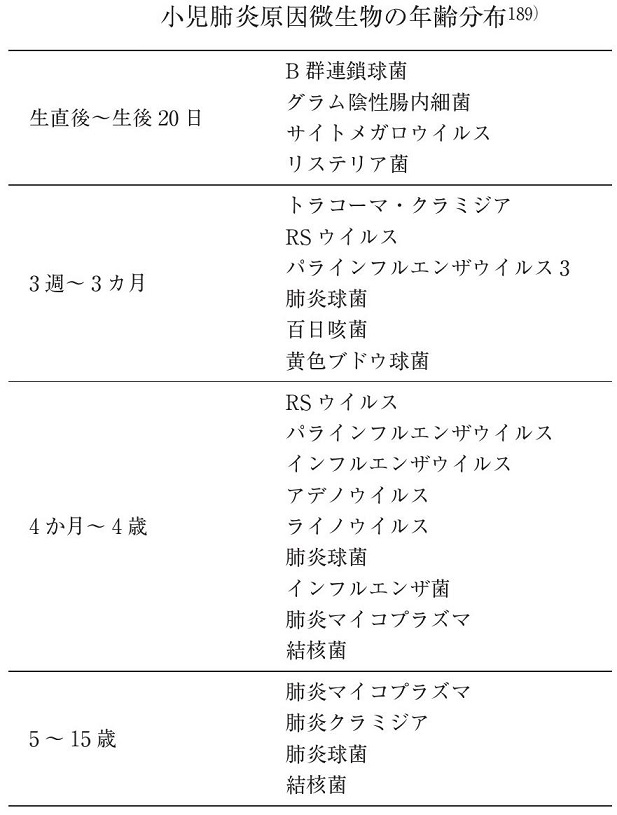

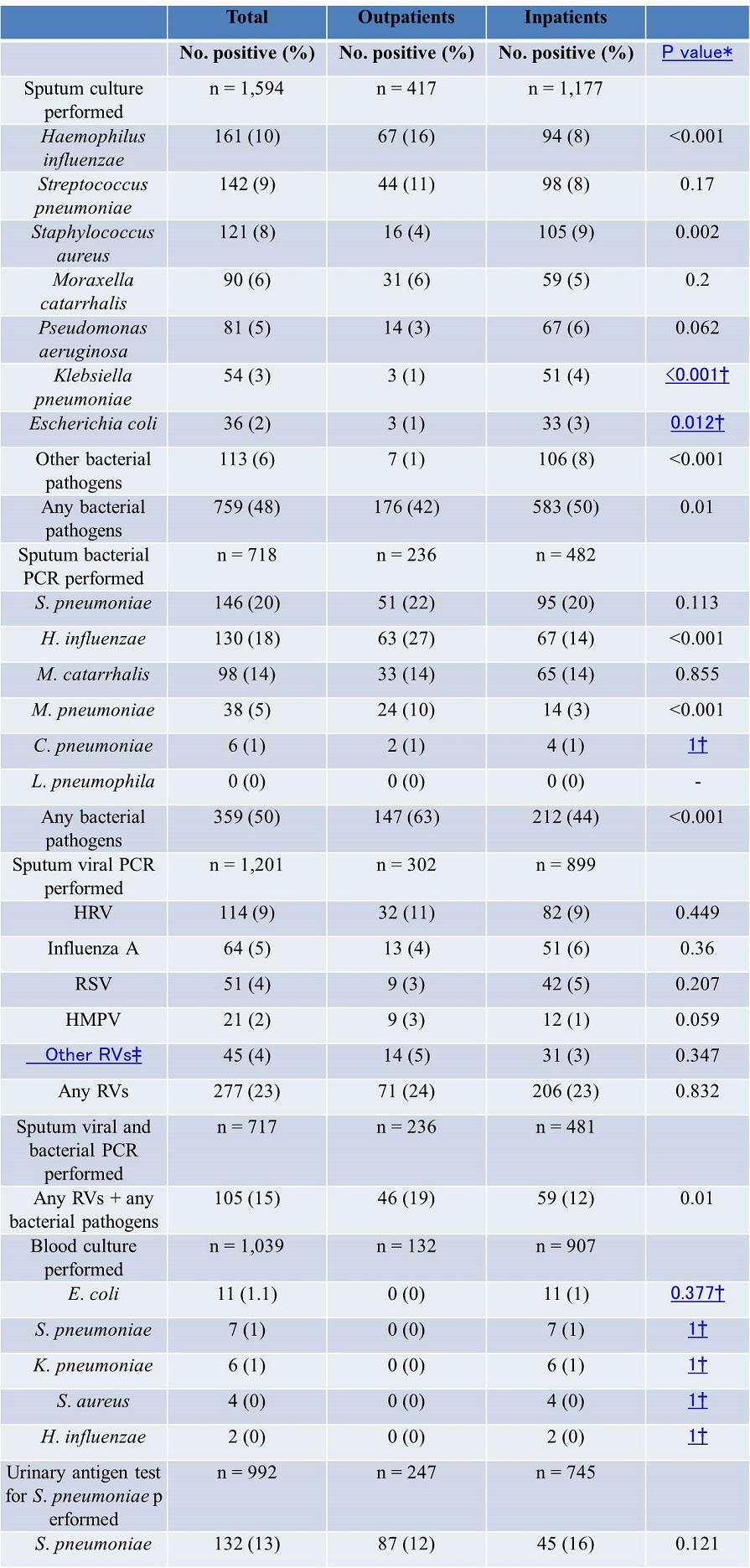

参:肺炎の原因菌の検出頻度:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378946/