その他

2019.06.24

妊婦・授乳婦診療で気をつけたいこと 村島温子先生

2019年6月20日

演題「妊婦・授乳婦の診療で気をつけたいこと―薬剤の使用を中心に―」

演者: 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 主任副センター長 村島 温子 先生

場所:神奈川県保険医協会 会議室

内容及び補足「

花粉症の薬を飲んでいる女性アナウンサーが結婚し、夫から子供が欲しいと言われたという場面では、次のうちどの対応が良いと考えるか?

1. 花粉のシーズンが終わってから妊活する。

2. たぶん大丈夫だと思いますが、主治医に相談する。

3. 直ちに薬を飲むのをやめて、妊活する。

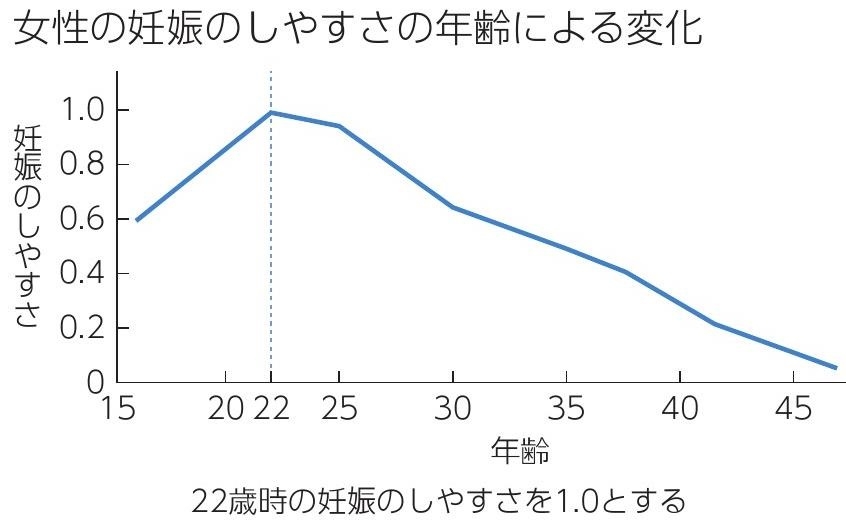

花粉のつらい症状を我慢しなければいけない等考えはまちがっている。しかし、女性の妊娠のしやすさは年齢により変化するので、花粉症の薬のために半年の時間を無駄にするのはもったいない。

22歳時の妊娠のしやすさを1とすると35歳ごろには約半分になる。

Maturitas 30 127-136、1998

色々な考えがありますが、2が一番良いと考える。

その際に、妊娠や授乳に対する薬の情報や知識が必要となる。

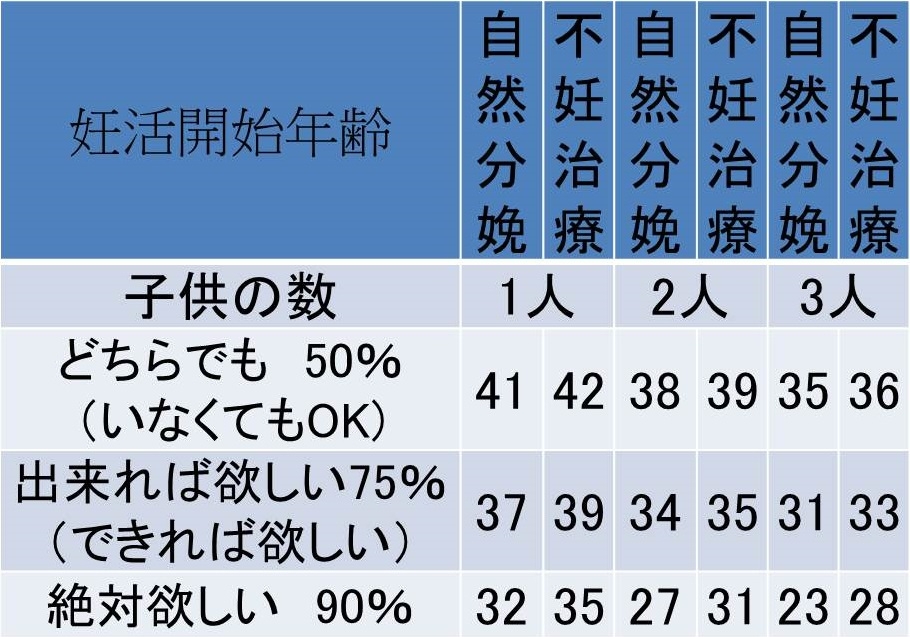

子供が何人欲しいか、自然妊娠と不妊治療の妊活を開始すべき上限年齢について調べた研究を見てみると、絶対に3人の子供が自然分娩でほしい場合には23歳から妊活を始める必要があるということになる。

Hum Report.30;2215-21 2015

妊娠と薬の基本的な考え方

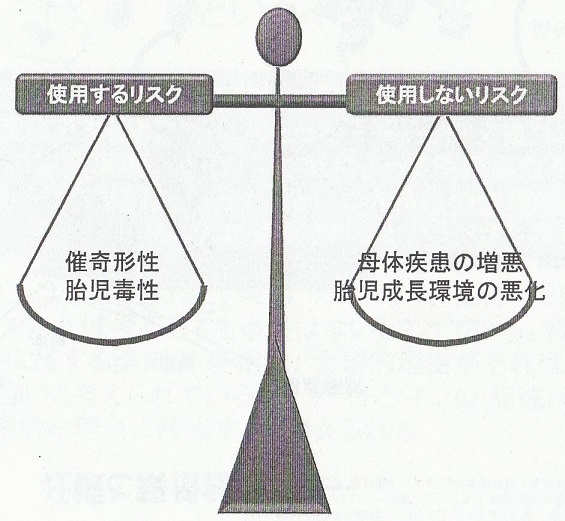

一般的には、薬の催奇形性や胎児毒性が問題となると思われているが、必要な薬を使用しないことによる母体疾患の増悪とその際の胎児性腸環境の悪化とのバランスで考える必要がある。

妊娠中に薬を使用することにより奇形が生じるという誤解が蔓延している。

「奇形の原因の多くは薬や放射線である」という考えは間違いであり、薬が原因であると考えられる奇形は1%程度である。

また「妊娠初期に薬阿放射線に暴露されなければ奇形時は生まれない」という考えも間違っており、一般的な妊娠において、流産は15%、奇形は3%程度に見られている。

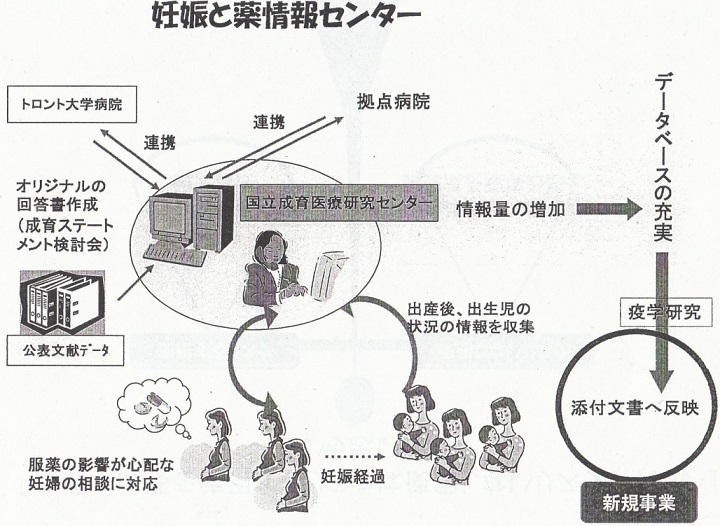

2005年10月より厚生労働省の事業として「妊婦・胎児に対する服薬の影響」に関する相談・情報収集を実施し、カナダのトロント大学と連携して、小児科病院で蓄積されたデータや既存の文献を基礎情報として活用し、科学的に検証された医薬品情報を妊婦や妊娠希望者に提供することで、妊婦・胎児への影響を未然に防ぐことを行っている。

また、センター独自に、妊婦の協力を得て、服薬が妊娠に及ぼす影響を調査・蓄積し、「薬剤情報データベース」の構築、検証・評価された情報を提供できる体制作りを急いでいある。

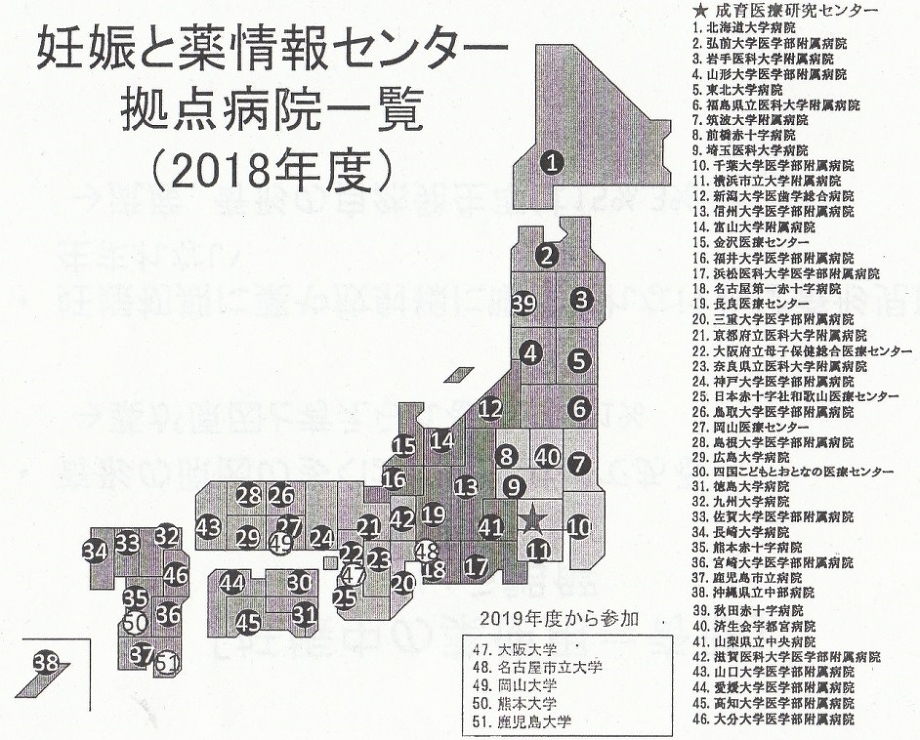

将来的には、全国に「拠点病院」そして縊死 、双方向の情報提供を実施するネットワークを運用する予定。

https://www.ncchd.go.jp/kusuri/about.html

現時点では、医療機関との情報のやり取りではなく、妊婦さんとの情報のやり取りが基本であるので、問い合わせの対象も患者さんである点ご理解いただきたい。

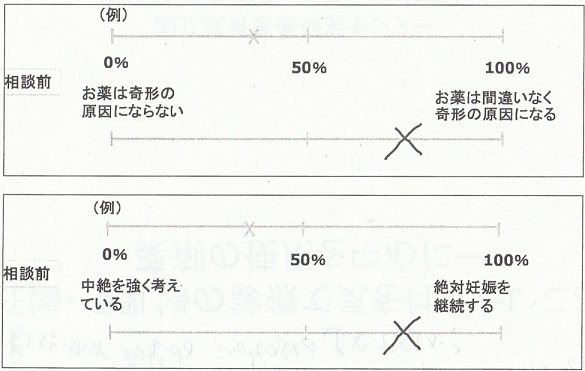

成育医療センターの相談者の意識調査を見てみると、薬の催奇形性は気になるものの、妊娠を継続したいと考えていることがうかがわれる。

相談に来ている人のリスク認識は50%、妊娠の継続については、半々と継続したい人が多かったが、相談後にはリスク認識はかなり低下し、妊娠の継続を希望する人がほとんどになった。

妊娠と薬の基本的な考え方

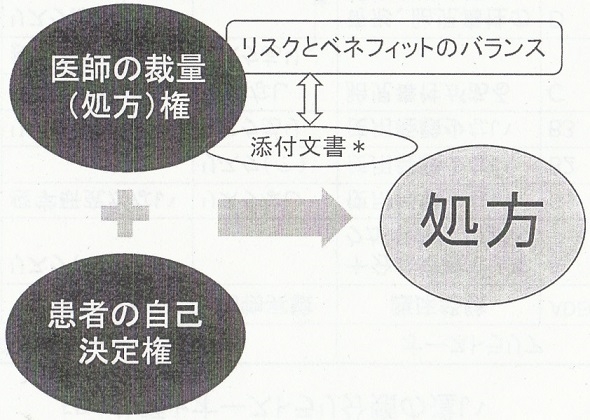

薬剤の添付文書には、基本的に妊婦・授乳婦に使用してよいという記載はない。薬剤使用によるリスクとベネフィットのバランスを考えて、医師が患者に薬剤を使用する根拠を伝え、患者自身の自己決定権を尊重し、処方することになるが、厚生労働省の基本的な考えは、添付文書の記載内容よりも医師の裁量権の方が上であると考えられている。

しかし巷では、「添付文章通しに処方しないと訴訟で負ける」という考え方が蔓延している。

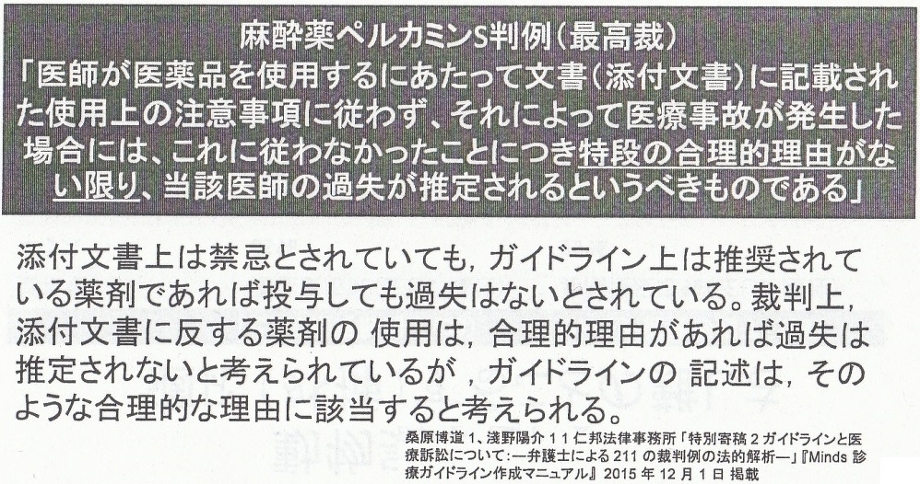

それは以前麻酔薬のペルカミンSの判例で添付文章に記載された使用上の注意事項に従わなかった過失をとがめられたことによると思われる。

ただし、この際の判決文章は、添付文章に「従わなかったことにつき特段の合理的理由が無い限り、当該医師の過失が推定されるというべきもの」という文章で表現されているのであり、添付文章通りに処方しない理由を患者・およびその家族に説明し、同意を得て使用することを問題視しているものではない。当然その経過や説明内容はカルテに記載すべきである。

ヒトにおいては実験的に投与することができないので、内服されていた人たちの情報をまとめた疫学研究で評価することになる。

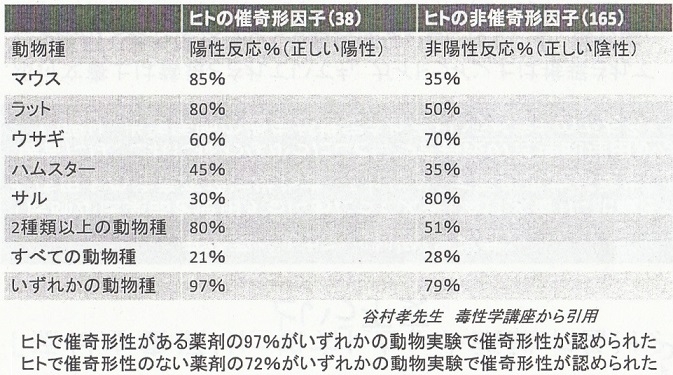

実験的に人に投与することができないため、動物実験が行われているが、動物での催奇形性の結果がそのまま同じ結果が人にでるわけではない。

いずれかの動物種で発生毒性を示す物質は2000種類以上が明らかになっているが、その内ヒトで発生毒性が認められたものは数十種類に留まっている。ヒトの催奇性期要員は少数の臨床例の観察によって見つかったものが少なくない。動物実験の結果からヒトの発生毒性を予知できるかどうかが重要である。

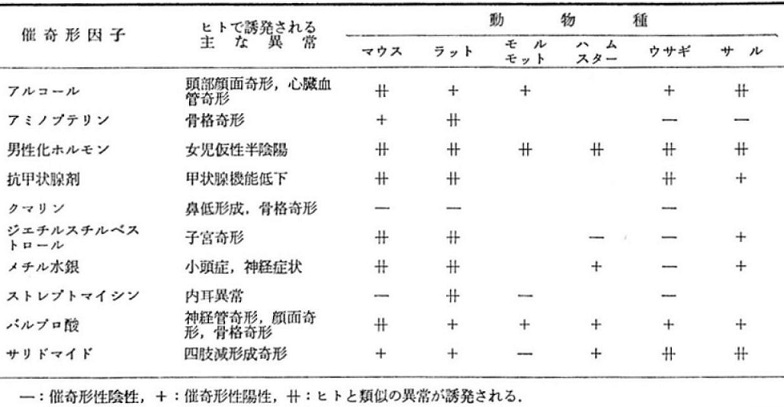

主要な実験動物であるマウス、ラット、兎、ハムスター、サルについて、人と実験動物における催奇形性データを比較した結果が下の表である。ヒトで催奇形性がある薬剤の97%がいずれかの動物実験で催奇形性が認められている。1剤だけ動物実験で確認できなかったのがサリドマイドである。日本では1958年に睡眠薬イソミンや直ぐ後に発売された胃腸薬プロバンMに入っていた。サリドマイド胎芽症の新生児が生まれたため1962年9月に発売停止となった。

ヒトに近いと考えられているサルにおいて、人で催奇形性因子が陽性でも30%にしか催奇形性が認められていない。

人催奇形性のない薬剤の72(100-28)%でいずれかの動物で催奇形性が認められた。

つまり、動物実験のデータを人に当てはめることは困難である。

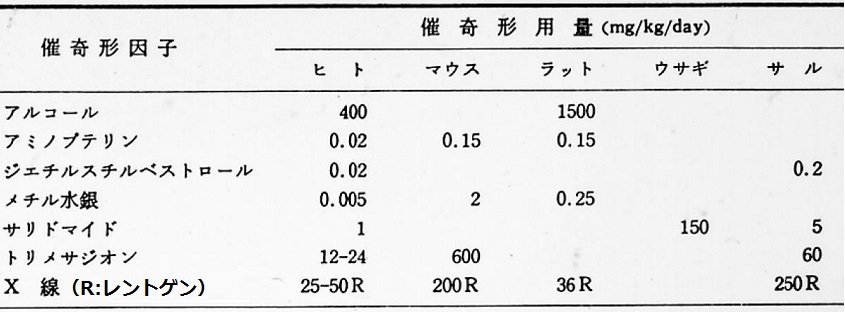

ヒトと動物で同様の催奇形を示す場合でも、催奇形用量は人と実験動物によって大きく異なる。X線以外の因子は、動物事件において催奇形を示す用量よりも少ない用量で人に催奇形が発現することを示している。

file:///C:/Users/PCUser/Downloads/cho20090130001_001.pdf

言い方を変えると、「催奇形性のリスクがあるとは言えない」=安全 ということではないのが重要である。

どうやって安全な薬かを判断するためには、疫学研究で自然流産(15%)ならびに奇形(3%)のっ自然発生率に比べて高くならないことが示されていることが必要であり、大規模の疫学研究が必要である。

その上に、使用薬剤において特定の奇形が報告されていないことが必要であるので、ある程度の使用経験数が必要となる。

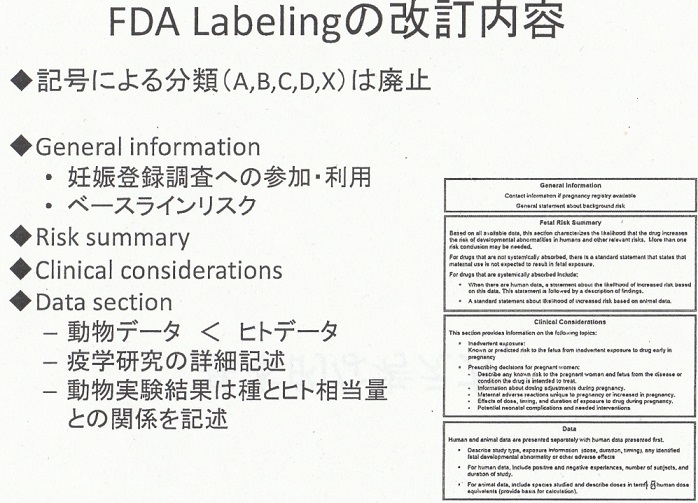

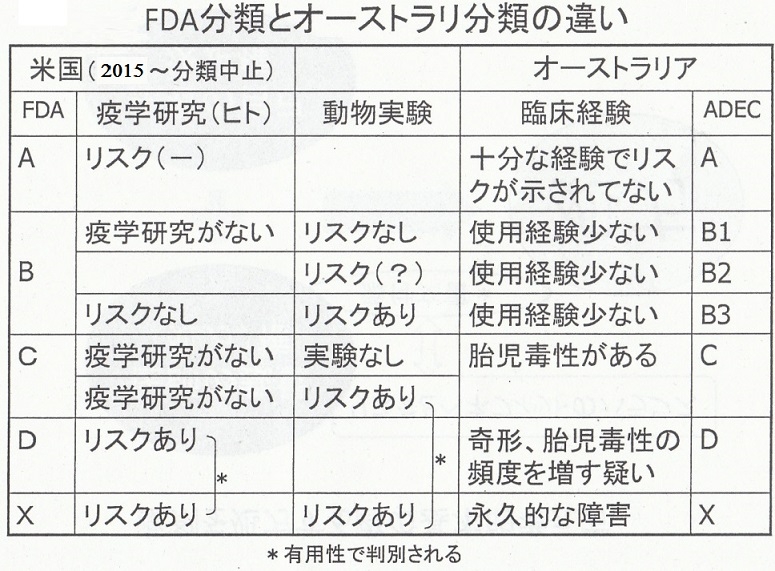

米国添付文書ではFDA分類が使用されているが以前はA、B、C、D、Xが使用されていた。

カテゴリーA:適切な、かつ対照のある研究で、妊娠第一期 (first trimester) の胎児に対するリスクがあることが証明されておらず、かつそれ以降についてもリスクの証拠が無いもの。

カテゴリーB:動物実験では胎児に対するリスクが確認されていないが、妊婦に対する適切な、対照のある研究が存在しないもの。または、動物実験で有害な作用が確認されているが、妊婦による対照のある研究では、リスクの存在が確認されていないもの。

カテゴリーC:動物実験では胎児への有害作用が証明されていて、適切で対照のある妊婦への研究が存在しないもの。しかし、その薬物の潜在的な利益によって、潜在的なリスクがあるにもかかわらず妊婦への使用が正当化されることがありうる。

カテゴリーD:使用・市販後の調査、あるいは人間を用いた研究によってヒト胎児のリスクを示唆する明らかなエビデンスがあるが、潜在的な利益によって、潜在的なリスクがあるにもかかわらず妊婦への使用が正当化されることがありうる。

カテゴリーX:動物・人間による研究で明らかに胎児奇形を発生させる、かつ/または使用・市販による副作用の明らかなエビデンスがあり、いかなる場合でもその潜在的なリスクは、その薬物の妊婦に対する利用に伴う、潜在的な利益よりも大きい。(事実上の禁忌である)

カテゴリーN:未分類

FDAは、2015年6月に廃止となり、具体的な安全性とリスク評価を記述形式で添付文書に個別に記載するように義務付けた。

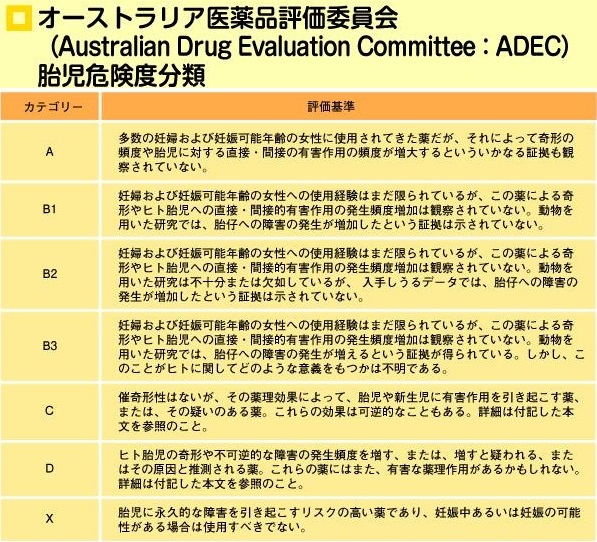

オーストラリア分類では、FDAリスク分類と比較すると人に関するデータとして過去の妊婦への使用実績を重視して定義されており、動物のデータを考慮してB1、B2、B3に再分類されている。

FDA分類とオーストラリア分類を比較すると下の表のようになる。

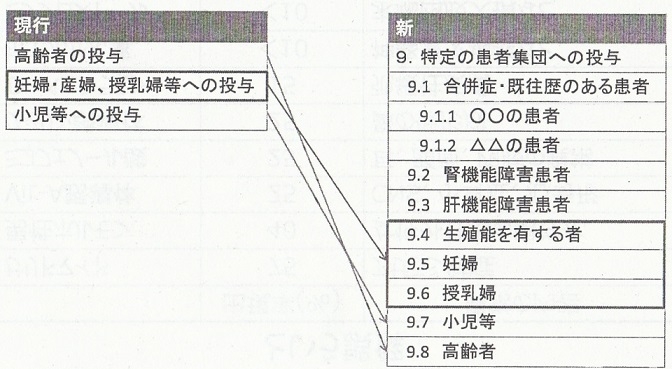

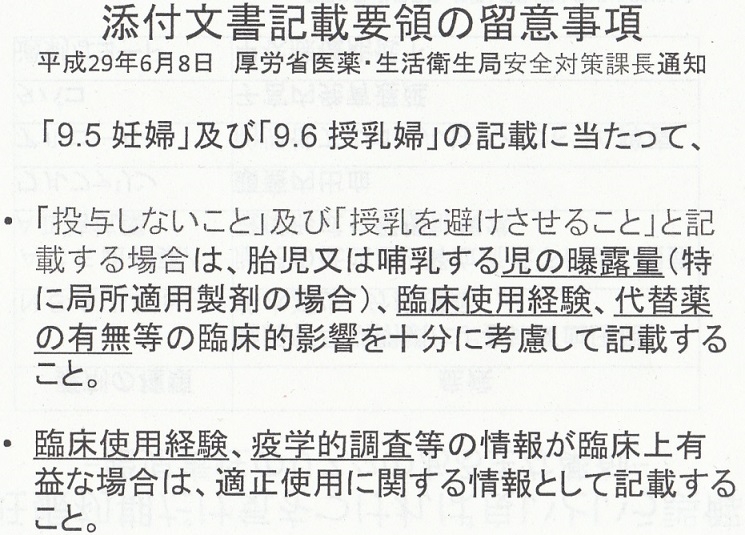

日本においては平成29年6月8日厚生省医薬・生活衛生局長通知で添付文章記載用量の変更が通知された。

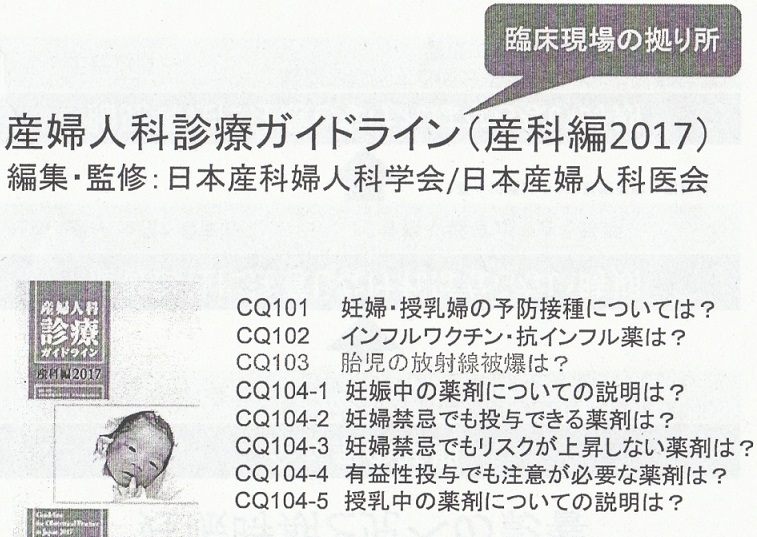

臨床現場のよりどころとして、産婦人科診療ガイドラインがある。

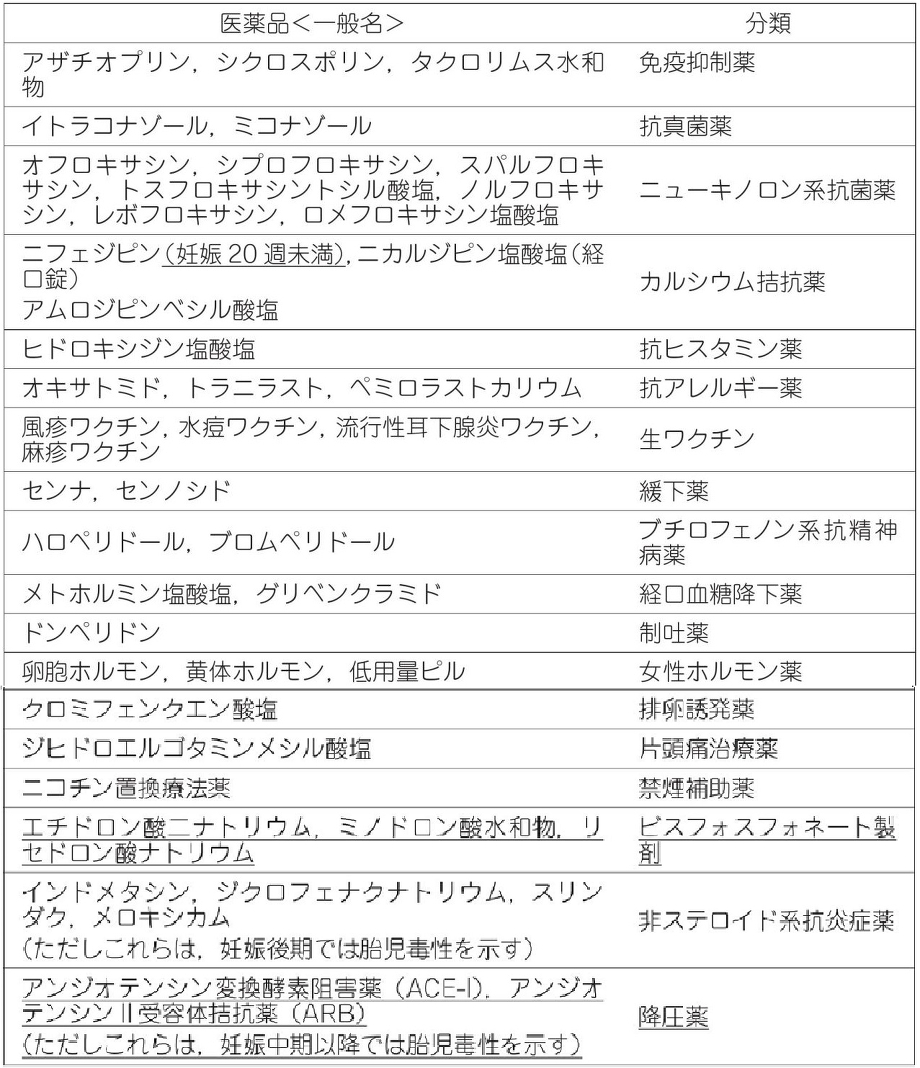

特にこの中のCQ104-3が役に立つ情報である。

http://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2017.pdf

臨床現場での考え方:

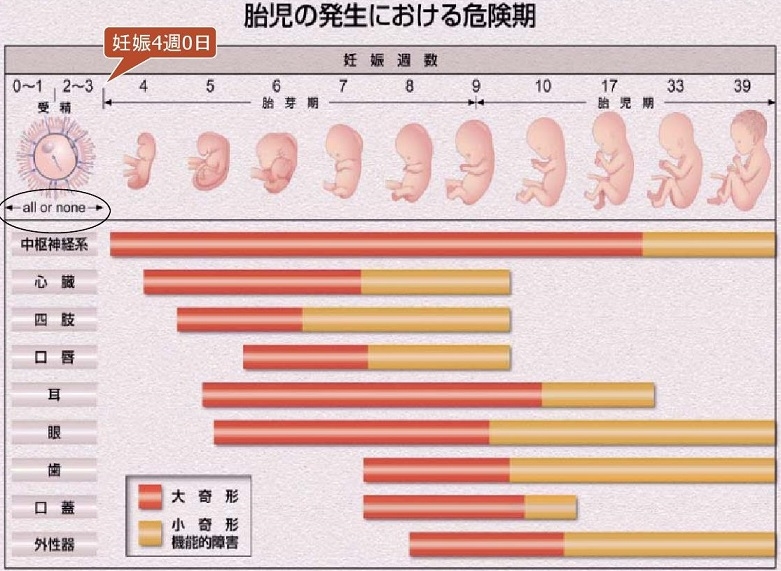

妊娠時期により薬剤の胎児への影響は異なってくる。

全か無の時期:受精~2週≒妊娠4週まで:影響が大きければ流産し、小さければ修復されるため形態異常の可能性はないと考えられる

催奇形性に注意しなければならない時期:妊娠4週~12週頃まで(10~12週は小さい形態異常の可能性):骨格や器官ができる時期

胎児毒性に注意しなければならない時期:上記以降:胎盤を移行する低分子化合物やIgG製剤は高濃度で移行する

胎児の発生における各臓器の危険期は以下の図のようになる。

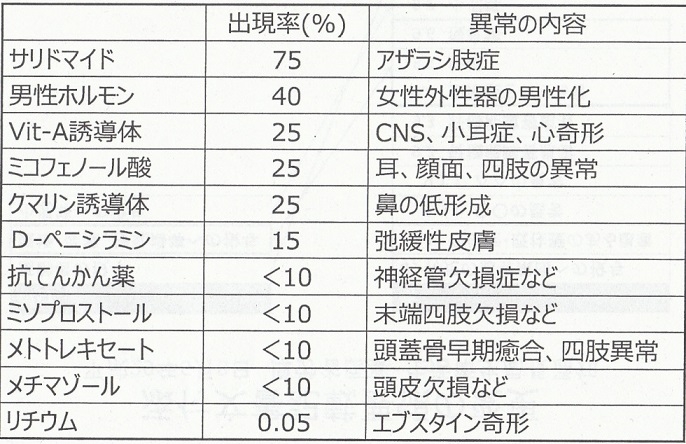

催奇形性の有る薬剤で100%奇形が出現するわけではない。サリドマイドでは75%であるが抗てんかん薬や慢性関節リウマチのFirst choice薬であるメトトレキセートは<10%以下である。

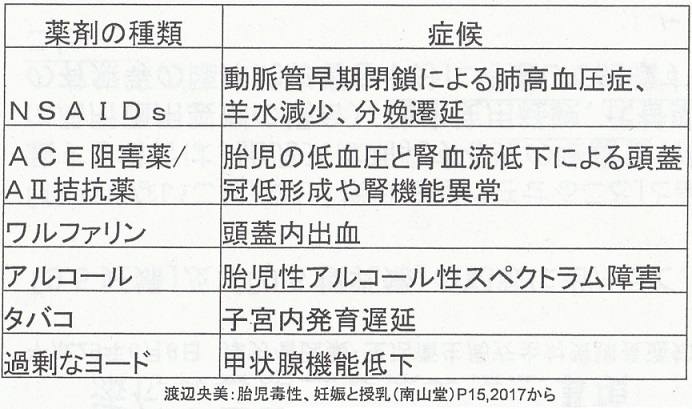

さらに気をつけておかなければいけないのは、妊娠初期だけ薬剤は気をつければよいというわけではないということである。

胎児毒性のある薬は妊娠後期において問題を起こす。

NSAID、ACEI、ARB、過剰なヨードは妊娠後期において、下表のような障害を起こしうる。

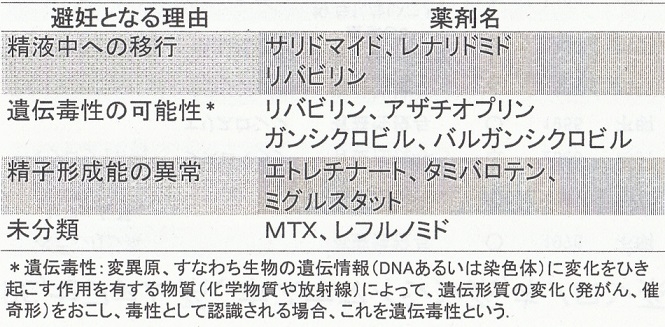

添付文書においては、男性においても否認すべきとされている薬剤があるが、現実的に問題になるとは考えていない。

妊娠中の約再使用方針をまとめると

1. 必須でない薬剤、代替え薬がある場合→君子危うきに近寄らず、添付文書優先で薬剤選択を行う。

2. 禁忌であるが必須な薬剤、禁忌薬をうっかり服用→妊婦と薬情報センターなどのエビデンスに基づいて判断する。場合によっては「全か無の理論」も考慮理に入れ、リスクのある薬剤に暴露されている胎児は精密な胎児エコーでフォローし異常を早期発見するように心がける。

妊娠と薬:各論

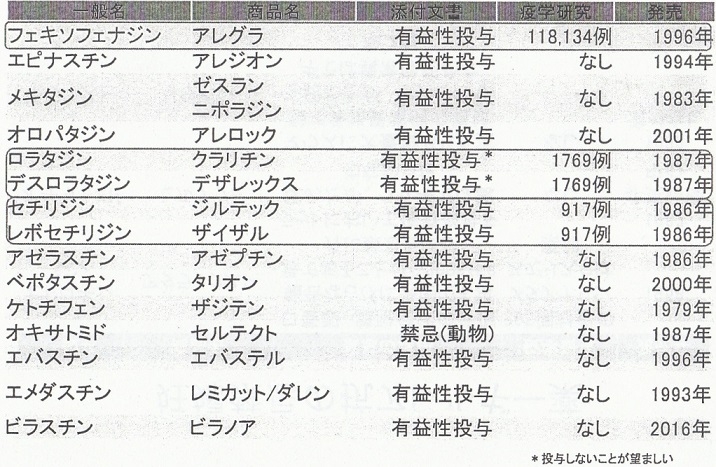

抗ヒスタミン薬

アレグラ、クラリチン、デザレックス、ジルテック、ザイザルはリスクなしと判断できる疫学データがあるので、これらの薬剤を優先的に使用するほうが良いと言える。

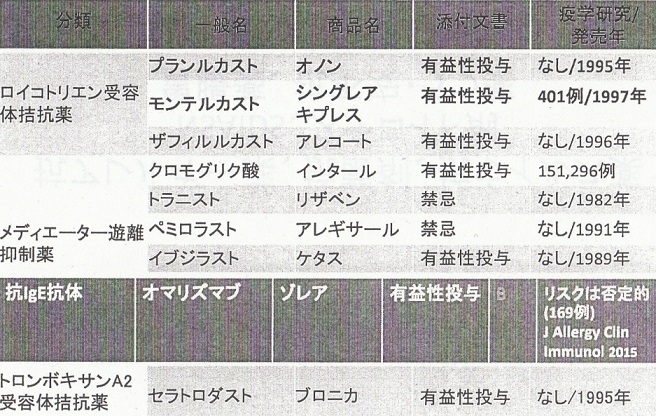

オノンは日本で開発され、多数例に使用されているが、疫学データはないので、シングレアの方が推奨される。

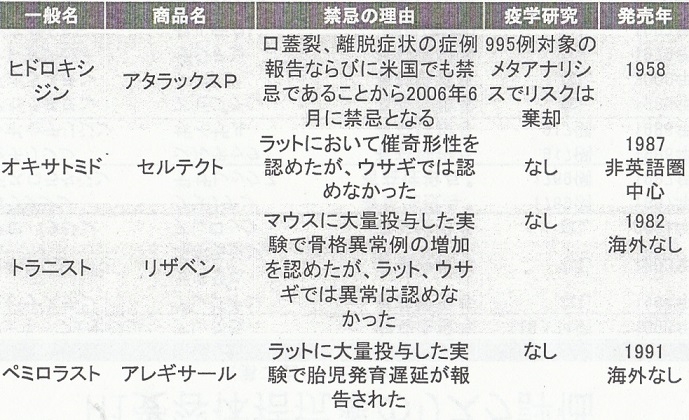

以下の薬剤は人において問題があると考えにくいがあえて使う必要性はないと考える。

禁忌の表記が無い薬剤でコントロールされえているヒトの妊娠が判明した場合には、あえて薬剤を変更する必要はないと考えるが、妊婦さんとのインフォームドコンセントはしっかり取ることが望ましい。

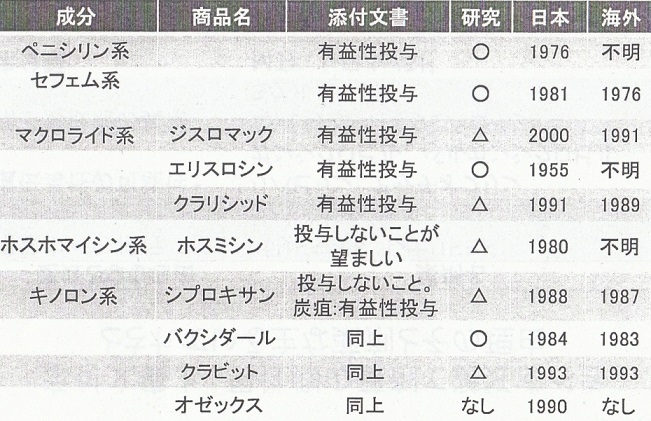

抗生剤についても疫学データが蓄積されており、以下の薬剤は問題ないと言える。

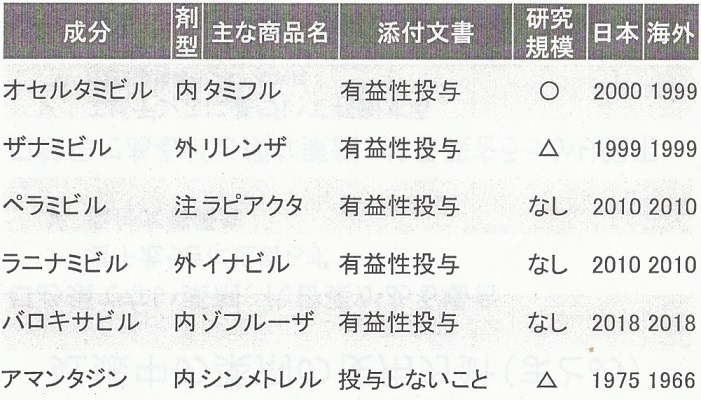

抗インフルエンザ薬:アマンタジン以外は有益性投与との添付文書上の記載があるが、疫学データがあるのは、タミフルとリレンザであるので、こちらの投与をまずは検討するほうが良いと言える。

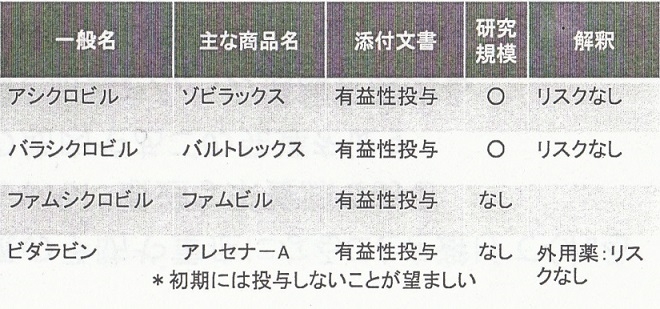

抗ヘルペス薬の投与を行わなかったために非常に重篤化した症例を経験しているので、妊娠初期でなければ、疫学データのあるゾビラックスかバルトレックスは投与すべきである。

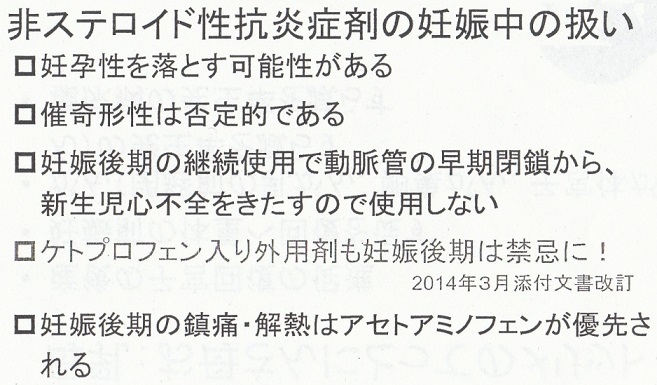

NSAIDsは下の図のように考えられており、妊娠後期の継続使用は避けるべきであり、鎮痛・解熱に対してはアセトアミノフェンを優先すべきである。モーラステープを毎日10枚ほど使用していた妊婦での死産が3例報告され、禁忌となったが、他のテープ薬剤でも起こりうる可能性があるので、大量使用には注意が必要出ある。

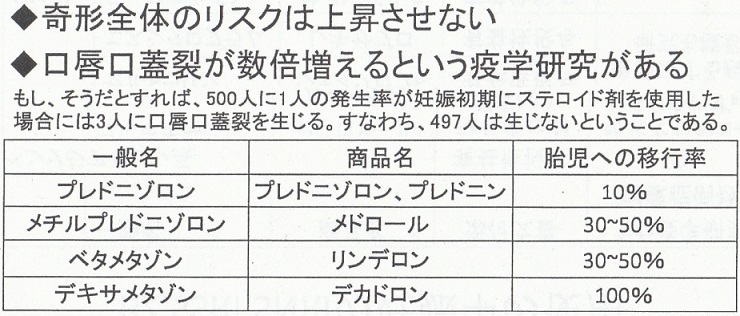

ステロイドは基本的には奇形全体のリスクは上昇させないと考えられているが、口唇口蓋列に焦点を当てて解析しなおすと、有意差が認められた報告が複数ある。しかし、仮にそうだとしても500人に1人の割合が3人に増加する程度の差であり、そのことを薬剤の継続投与の必要性とともに妊婦及び家族に説明して、治療を決定すべきといえる。

胎児への移行率は薬剤により異なるため、胎児移行率の少ない薬剤を選ぶべきである。

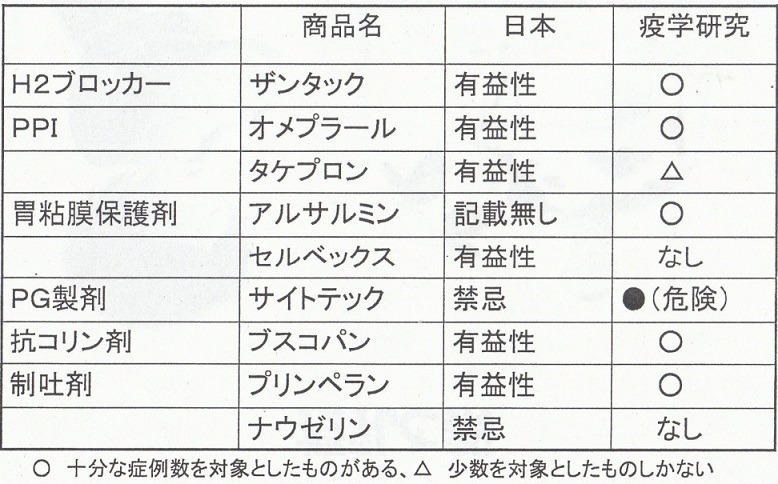

主な胃腸薬においてはPG製剤のサイトテック以外は疫学データがありリスクの増加はないと考える。

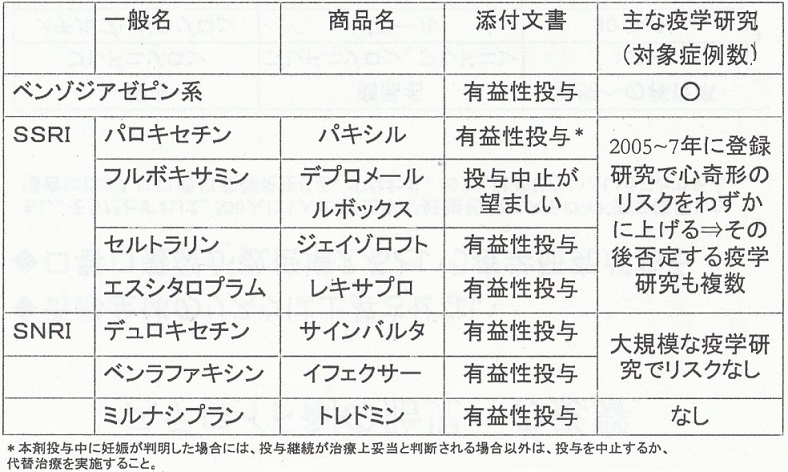

安定剤や抗うつ薬については、服用しないで病状を悪化させるよりは、疫学データの有る薬剤を継続服用して病状を安定させる方が有益と考える。

2005-2007年の登録研究での新規系のリスク増加の数値は1/100が1.7/100であり、その後否定する疫学研究も複数出ており、妊婦やその家族にその事実を伝え薬剤の選別や継続投与について相談すべきである。

授乳と薬

母乳の赤ちゃんにとってのメリットは

1. 病気の予防や重症化を防ぐ

2. 赤ちゃんに最適な栄養源である

3. 顔の筋肉やあごの発達を促す

4. 愛着とお母さんへの信頼を深める

5. 認知能力の向上

6. 小児期の肥満の予防

が挙げられる。

そればかりではなくお母さんにとってのメリットとして

1. 産後の子宮の回復促進

2. 妊娠前の体重回復促進

3. がん(閉経前の乳癌、卵巣癌、子宮体癌)の発生を減らす

4. 糖尿病の発生率を減らす

5. 骨密度の増加

が挙げられる。

授乳と薬に関する基本的な考え方

添付文書では「乳汁中へ移行するので投与しない。やむをえず投与する場合には断乳のこと」と書かれているが、母乳のメリットを考えて判断すべきであるが、以下の例外がある。

放射性物質、抗癌剤、ヨード製剤、リチウム、ふぇのばるびタール、エトスクシミド、ゾニサミドであり、前2者は絶対的禁忌である。

M/P比(母乳/血漿濃度比)

母乳中薬剤濃度(㎎/ml)/母体血漿中薬剤濃度(mg/ml)<1の薬剤は母乳への移行が少ない。

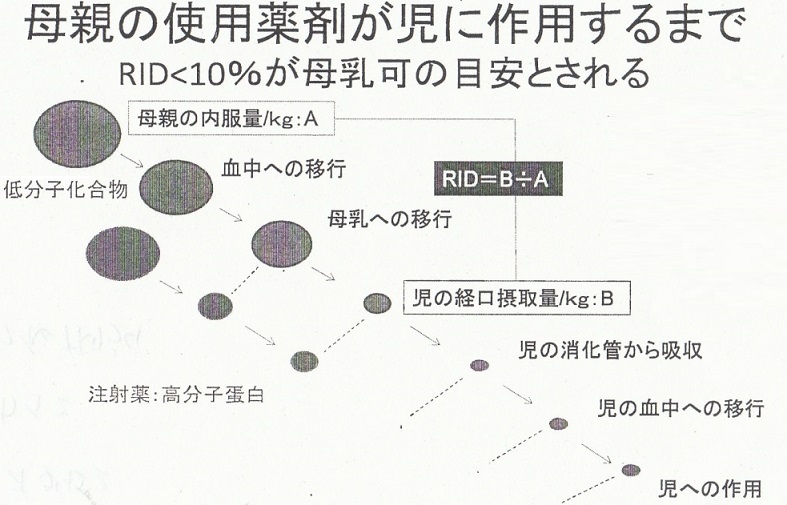

RID=Relative Infant Dose

母乳中の薬剤濃度×摂取した母乳の量(mg/kg/day)/母親の薬物摂取量(mg/kg/day)<10%の薬剤は比較的安全とされる

乳児前半は母乳量を150ml/kgとして計算。

参考文献

Briggs:Drugs in Pregnancy and Lactation

薬物治療コンサルテーション:妊娠と授乳

実践 妊娠と薬 第二版

産婦人科診療ガイドライン:産科偏

妊娠と薬情報センター

Lact Med